- 선생의 숨결이 느껴지는 곳

- 선생 사후에 만든 조형물

- 소중한 그림과 문헌

선생의 숨결이 느껴지는 곳

붓바위(필암)

하서 선생의 고향 장성군 황룡면 맥동 마을 입구에 있는 바위로 붓 모양으로 되어있다. 산기슭에 ‘필암筆巖’이라 새긴 바위가 있다. 예로부터 붓을 닮은 바위로 인해 대학자가 난다는 풍수설을 떠올리게 하는 대목이다. 맥동 마을을 감싸안은 산의 아늑한 형세에서 문필봉을 가늠하는 것은 어렵지 않다. 이 바위의 기운을 받아 하서가 태어났다고 전한다. 조선 영조 때 병계 윤봉구의 글씨 필암茟巖 두 글자가 조각되어 있다. 필암서원 청절당 현판과 같이 윤봉구가 筆자를 茟자로 쓴 것이 특이하다.

백화정

하서 선생이 태어난 마을 장성군 황룡면 맥호리 맥동 생가터에는 백 가지 꽃이 핀다는 의미의 백화정百花亭이 있다. 이곳은 하서 선생의 5대 조비이신 정부인 민씨께서 아들 3형제를 데리고 장성에 와 정착하신 곳으로 백화정은 1552년 건립된 하서 선생의 외헌外軒이다. 즉 바깥사랑채 건물이다. 하서 선생이 태어난 곳이자 기거하신 곳이어서 고즈넉한 분위기와 묵향의 정취가 물씬 풍긴다. 이 건물은 1592년 임진왜란으로 소실되었으나, 하서의 손자 김남중이 중건하였다. 또다시 한국전쟁 때 소실된 것을 1961년 수당 김연수 등 후손이 복원하여 오늘에 이른다.

경내에 어사리御賜梨란 이름을 지닌 배나무가 있다. 기록에 의하면 인종께서 어느 날 하서 선생에게 배 세 개를 하사했다고 한다. 하서가 그중에서 한 개만 먹고 나머지 두 개는 보배처럼 간직했다가 고향 집에 계신 부모님께 드렸는데, 집 뜰에 그 씨를 심어 자란 나무가 이어져 온다는 설화가 있다.

난산비와 통곡대

김인후 난산비는 하서 김인후(1510∼1560)가 매년 인종의 기일忌日인 7월 1일 맥동마을 난산卵山에 올라 북망통곡北望痛哭한 것을 기리기 위하여 세운 비석이다. 2003년에 전라남도 문화유산자료로 지정되었다.

호패형의 일반형 석비로 전면 상단에 전서로 횡서로 ‘난산지비卵山之碑’, 첫 줄에 종서로 ‘난산비卵山碑’라 제하고, 이어 찬자(윤행임)와 서자(이익회)를 쓰고 비문을 적고 있다. 비문은 비의 제목을 포함하여 모두 31행(전 10행, 좌 5행, 후 10행, 우 6행), 1행 26자이다. 비문은 석재 윤행임(1762∼1801)이 짓고, 이익회(1767∼1843)가 글씨를 썼다.

끝부분에 추기가 있는데 ‘영력 사계묘 윤정현 근지永曆 四癸卯 尹定鉉 謹識’라는 기록이 있어 조선 헌종 9년(1843)에 윤정현(1793∼1874)이 추기하고 세웠음을 알 수 있다. 윤정현은 난산비의 원비문을 지은 윤행임의 아들이다.

통곡대

통곡대의 사연은 잘 알려져 있다. 하서는 충절과 의리가 남다른 인물이었다. 자신과 사제의 인연을 맺었던 인종이 즉위한 지 8개월 만에 세상을 떠나자, 돌연한 왕의 승하를 바라보는 하서의 시각은 냉철했고 결단은 단호했다. 벼슬을 접고 고향 장성으로 돌아온 하서는 인종의 기일이 되면 집 앞에 있는 난산에 올라가 온종일 통곡하고 돌아왔다. 평생 인종을 잊지 못하고 그를 향한 의리를 지키기 위한 은둔 생활은 많은 사람의 기억에 남아 있다. 1560년 51세를 일기로 세상을 떠나면서 임종 후에도 옥과 현감 이후의 관작은 쓰지 말라는 유언을 자손들에게 남겨 인종에 대한 절의를 표시했다. 달걀처럼 생겼다는 난산卵山 위(봉우리)에 지금도 하서의 통곡 소리가 들려올 것만 같은 통곡대가 있다.

선생 사후에 만든 조형물

하서 선생 내외분 묘소

하서 선생이 돌아가시자 고인의 유언에 따라 장성군 황룡면 맥동 마을 원당산 부모 산소 아래 자좌子坐 오향午向의 벌에 장사 지냈다. 훗날 증贈 정경부인 여흥윤씨와 합장으로 모셨다.

김인후 선생 신도비

장성군 황룡면 맥동마을 원당산 묘소 아래에는 하서 선생을 기리기 위한 2기의 신도비가 세워져 있다. 첫 신도비는 1742년 건립되었다. 비문은 1682년(숙종 8년) 우암 송시열이 지었다. “하늘이 우리나라를 도와 도학과 절의와 문장을 모두 갖춘 하서 김인후 선생을 태어나게 했다. 태산북두와 같은 백 세의 스승이다.”는 내용이다. 추기追記 신도비는 1982년 두 번째 건립된 비다. 1796년에 이루어진 문묘 배향, 영의정 증직, 시호 변경(文靖→文正) 등을 새겨 넣은 것이다.

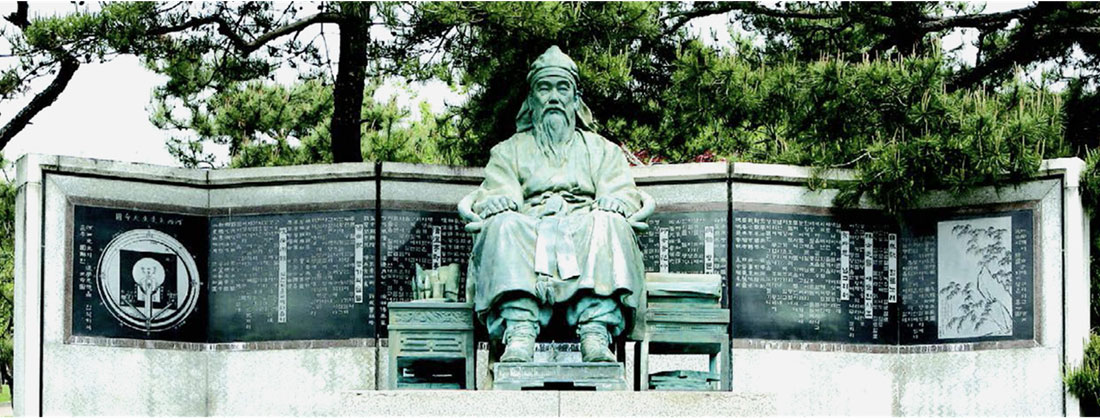

하서 선생 동상

광주광역시 북구 하서로 52 중외공원 소재 광주시립미술관 앞에 하서 선생의 동상이 있다. 문방사우를 좌우에 둔 높이 2.5m의 하서 선생 좌상은 유작을 새긴 6폭 석조병풍과 그 뒤에 늘어선 10여 그루의 소나무와 어우러져 한눈에 선생의 높은 학식과 덕망을 느끼게 해 준다. 석조병풍에는 세자 시절 인종이 그린 그림에 시를 지어 넣은 ‘묵죽도’와 도학사상을 집약 도해한 ‘천명도’, 한시 ‘자연가’를 비롯한 작품 9점이 새겨져 있다. 이 동상건립사업은 울산김씨 대종회와 하서기념회가 주축이 돼 동상건립추진위원회를 구성하여 추진했고, 일민一民 김상만金相万 동아일보사 명예회장이 위원장을 맡았다. 광주광역시는 143평의 건립부지를 제공했으며 건립기금 모금은 울산김씨 종친회, 제작은 후손인 조각가 김영중金泳仲이 맡아 1992년 10월 제막했다.

하서대로 및 하서로

전남 장성군과 광주광역시에는 김인후 선생의 학문과 예술, 충의와 충절을 기리기 위해 선생의 호를 딴 하서대로(장성)와 하서로(광주)가 지정되어 있다. 우리나라 국도 1호선 중 장성군 남면 삼태리와 북이면 제2 호남터널을 잇는 간선도로 32㎞에는 ‘하서대로’라는 이름이 붙여졌다. 광주광역시 북구 문화예술회관 사거리에서 담양군과의 경계인 태령동까지 11㎞의 도로는 ‘하서로’로 지정되어 있다. 또 하서대로와 하서로가 시작되는 지점에는 표지석도 세워져 있다.

소중한 그림과 문헌

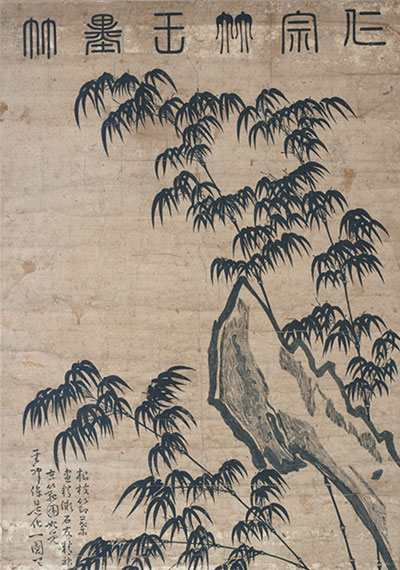

인종대왕 묵죽도

- 소장기관 국립광주박물관(목판본) 97.5*62.3cm

- 장성 필암서원(복사본)

- 1543년작 작가 그림-인종, 시-하서

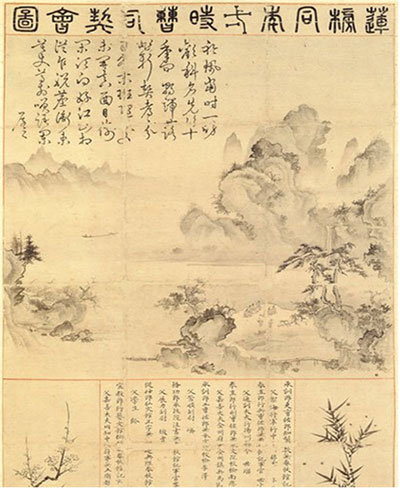

연방동년일시조사계회도 蓮榜同年一時曹司契會圖

- 소장기관 국립광주박물관 103*61cm

- 1542년작 하서 선생이 쓴 칠언율시가 있음

- * 묵죽도, 계회도, 천명도를 하서의 3도圖라고 일컫기도 함

하서선생필첩(河西先生筆帖)

- 작가 : 김인후(金麟厚,1510~1560)

- 크기 : 세로 30.5cm, 가로 20.2cm

- 소장기관 : 국립중앙박물관

- 소장품번호 : 건희 10391(故이건희 회장 기증품)

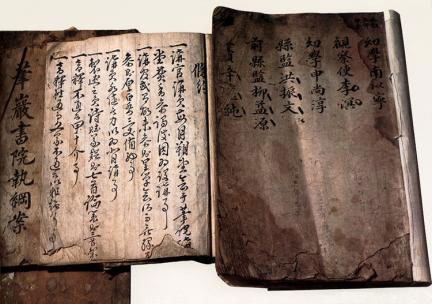

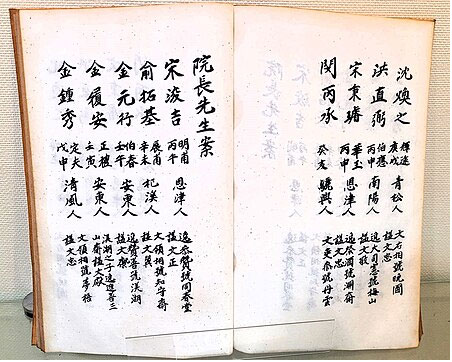

필암서원 문적일괄

필암서원 문적 일괄筆巖書院 文籍 一括은 국립광주박물관과 필암서원에 분산 배치된 조선시대의 문서류이다. 1975년 5월 1일 대한민국의 보물 제587호로 지정되었다. 이곳에서 지정된 유물은 총 14책 64매로, 창건 당시부터 보존되어 온 것이 아니라 인조 2년(1624)부터 1900년경까지의 자료들이다. 필암서원 문적 일괄을 보면, 필암서원의 역대 원장들을 기록한 원장선생안, 학생들의 수업을 담당한 교관, 강의에 참석한 인물의 명단 등을 기록한 집강안, 강회 참가자의 명단인 문계안, 필암서원 소속 유생들의 명단인 서재유안서, 필암서원의 재산을 기록한 필암서원원적, 필암서원 성책, 노비안, 봉심록등이 있다. 이것들은 필암서원의 운영과 구성을 살펴 볼 수 있으며, 또한 조선시대 지방교육제도와 사회경제사를 연구하는데 매우 귀중한 자료이다.

하서집(河西集)

≪하서집≫은 성리학자이자 시인이었던 하서 김인후의 문집이다. 이 책의 초간본은 문인門人 조희문·백광훈·양자징등의 초본·교정과 전라도 관찰사 송찬宋贊의 협조로 1568년(선조 1년)에 간행되었다. 초간서에 의하면, 당시 여러 문인에게 흩어져 있어서 미처 수집하지 못한 유문을 별집으로 간행할 것을 기약하고 있다. 초간본은 부사賦辭 1권, 시詩 12권, 잡저雜著 2권으로 편찬되었고, 선생의 큰 사위인 부사 조희문의 서序가 붙어 있다. 현재 초간본 완본完本은 전란으로 소실되어 전해지지 않고, 고려 대학교 만송 문고에 권3~6까지의 영본零本 2책이 소장되어 있다.

그 후 김수항金壽恒이 김인후의 현손玄孫 김시서金時瑞, 외증손 이실지李實之 등과 함께 초간본에 부록을 첨부하여 14권으로 재편하고 별집 9권을 추가하여 1686년(숙종 12년)에 목판본으로 간행하였다. 중간본에는 송시열宋時烈의 서문과 박세채朴世采의 발문이 있으며, 현재 규장각 한국학 연구원에 소장되어 있다.

1796년 정조의 왕명에 의해, 문묘에 배향할 때 유집 간행의 명도 함께 내려져, 삼간三刊 작업이 진행되었다. 여기에 김일주金日柱를 비롯한 후학들이 원집과 별집을 합해 문체별로 새롭게 편집 증보하여, 전집全集이라 이름했다. 또 연보年譜를 첨부하여, 1802년(순조 2년)에 원집 12권, 부록 4권, 총 8책으로 완성하였다. 삼간본은 전집본全集本으로서 현재 규장각 한국학 연구원 가람 문고, 한국학 중앙 연구원 장서각, 국립 중앙 도서관 등에 소장되어 있다.

16권 8책으로 구성되어 있고, 개각판改刻版이다. 크기는 세로 34.6cm 가로 22.0cm이며, 이화여자대학교 도서관 등에 소장되어 있다. 이 책은 1980년 하서 선생 기념 사업회에서 ‘백련초해’‘하서초천자’‘하서 유묵河西遺墨’ 등을 추가로 수록하여, ≪하서전집≫이라는 이름으로 간행한 것이다. ≪백련초해≫는 칠언 절구 100수를 글자마다 하나하나 음音과 훈訓을 달고 한글로 번역한 것이며, ‘하서 유묵’과 ‘하서초천자’는 김인후의 친필로서, 규장각 한국학 연구원의 소장본을 고증해 새로 추가한 것이다. 한편 한국고전번역원의 한국문집총간 해제에서는 ≪하서전집≫에 관하여 다음과 같이 싣고 있다.

[하서전집 河西全集 편찬 및 간행]

저자의 시문은 유고 십여 권과 西銘事天圖, 周易觀象篇 등의 詩書가 있었으나 화재로 소실되고 말았다. 이에 저자의 門人 趙希文이 8년간 수집한 草本을 白光勳이 抄書하고 저자의 門人 梁子澂과 申覺이 교정 및 刊役을 맡아 전라 감사 宋贊의 협조로 1568년에 간행하였다. 초간서에 의하면 저자의 아들 金從虎가 口誦한 시 수백여 수, 문인 盧適, 奇孝諫, 卞成溫 등이 수집해 온 글들도 포함되었는데 당시 여러 門人들에게 散在되어 있어서 미처 수집하지 못한 유문은 別集으로 간행하기를 기약하고 있다. 《초간본》 초간본은 賦辭 1권, 詩 12권, 雜著 2권으로 편차되었으며, 趙希文의 序가 들어 있다. 完本은 현재 남아 있지 않고 고려대학교 晚松文庫(D1-A60C)에 권3~6까지의 零本 2책이 소장되어 있다.

그 뒤 金壽恒이 저자의 玄孫 金時瑞, 外曾孫 李實之 등과 함께 문집 重刊을 도모하여, 朴世采의 편집을 거쳐 초간본에 附錄을 첨부하여 14권으로 재편하고 別集 9권을 추가하여 1686년 목판본으로 간행하였다. 《중간본》 중간본에는 宋時烈의 序와 朴世采의 跋이 첨부되었으며, 현재 규장각(奎4681, 4977)에 소장되어 있다.

1796년에 저자가 文廟에 配享되었고 이듬해인 1797년에는 正祖가 문집을 중간하도록 명하였다. 이에 후학들이 원집과 별집을 합해 문체별로 새롭게 편집하고 증보하여 全集이라 이름하고 金日柱가 정리한 연보를 첨부하여, 원집 12권, 부록 4권으로 재편해서 1802년에 三刊하였다. 《삼간본》 삼간본은 全集本으로서 현재 규장각 가람문고(가람古819. 52 G42h-V.1-8), 한국정신문화연구원 장서각(4-6629), 성균관대학교 중앙도서관(D3B-1118), 고려대학교 중앙도서관(D1-A60), 국립중앙도서관(한46-가75) 등에 소장되어 있다.

1916년에는 후손 金魯洙 등이 가장된 유고와 다른 사람의 문집 가운데 全集에서 빠진 저자의 시문과 부록문자를 모아 불분권 1책으로 편차해 續編을 간행하였다. 속편은 續編과 續編附錄으로 나뉘어 있고 鉛活字로 간행되었는데, 1824년에 梁錫孝가 지은 跋文이 첨부된 저자의 洪範數圖가 실려 있으며, 끝에는 1916년에 후손 金暻中이 지은 跋文이 첨부되어 있다. 《속편초간본》 현재 규장각(가람古819.52-G42h2), 성균관대학교 중앙도서관(D3B-1119), 고려대학교 중앙도서관(D1-A60a) 등에 소장되어 있다. 이어 1938년에 이 속편을 金魯洙가 증보하여 重編하고 후손 金佶中 등이 金甯漢의 발문을 받아 1940년에 2책의 목판본으로 重刊하였다. 《속편중간본》 續編의 구성은 詩 20여 수가 詩體別로 수록되어 있고, 宋庭篁에 대한 제문, 趙淑璟의 墓表, 雜著로 〈洪範揲著作卦圖〉, 〈禮說拾遺〉가 실려 있으며, 부록에는 「弘齋全書」에서 초록한 저자 관련 기사와 湖堂修契錄, 刊集有司錄이 있다. 현재 성균관대학교 중앙도서관(D3B-1119a), 연세대학교 중앙도서관, 국립중앙도서관(한46-가75) 등에 소장되어 있다.

본서의 저본은 1802년 三刊된 全集本으로서 규장각 가람문고본이다.

序(宋時烈 撰), 重刊跋(李直輔 撰), 舊序(趙希文 撰), 舊跋(朴世采 撰), 洪範數圖跋(梁錫孝 撰), 續編重刊跋(金甯漢 撰) 등에 의함

[구성과 내용]

본 문집은 原集 12권, 附錄 4권 합 8책으로 되어 있다.

권수에는 御製賜祭文, 賜祭文, 文廟從祀敎書, 文廟從祀頒敎文, 文廟陞配祝文이 실려 있고, 이어서 序, 跋 및 總目次가 실려 있다. 序는 1686년 宋時烈이 지은 序와 1568년 趙希文이 지은 舊序이며, 跋은 1798년 李直輔가 지은 全集本의 跋과 1685년 朴世采가 重刊시 지은 舊跋이다. 그리고 각 권마다 앞부분에는 권별 목차가 실려 있다.

원집 권1에는 賦 13수, 辭 5수가 실려 있다. 이 중 〈孝賦〉는 梁山甫의 原韻이 부기되어 있고 宋純의 評이 실려 있으며 〈復性賦〉는 제목이 없어져 편찬 시 임의로 정한 것이다. 〈雲谷賦〉 이하 7편의 賦는 별집 수록분을 합편한 것이다.

권2~10에는 詩가 詩體別로 실려 있다. 권2~3에는 오언고시 174수, 권4에는 칠언고시 68수, 권5에는 오언절구 349수, 권6에는 칠언절구 193수, 권7에는 칠언절구 267수, 권8에는 오언율시 134수, 권9에는 오언율시 126수, 권10에는 칠언율시 212수, 오언배율 25수, 칠언배율 6수가 각각 실려 있다. 권2 후반에는 「史記」부터 「元史」까지 중국 역사와 「詩經」을 읽고 감상을 읊은 古詩 15수가 포함되어 있다. 그 밖에 〈瀟灑園四十八詠〉이나 〈俛仰亭三十詠〉과 같이 梁山甫, 宋純 등과 주고받은 시가 많으며, 승려에게 준 贈詩도 눈에 띈다. 권10의 오언배율시 중에는 〈全羅道歌謠〉를 비롯한 6편의 歌謠가 실려 있는데 宋麟壽와 盧守愼을 위해 지었다는 詿가 있다.

권11에는 箚子 1편, 書 6편, 序 2편, 記 1편, 跋 2편이 실려 있다. 箚子는 1543년 中宗에게 올린 것으로서 군주가 인재 등용을 신중하게 하여 士禍 방지를 위한 노력을 해야 함과 「小學」의 중요성을 진달한 글이고, 書 가운데 〈與盧寡悔論夙興夜寐箴解別紙〉는 盧守愼과 李滉의 〈夙興夜寐箴〉 해석에 대해 저자의 의견을 제시한 글이다.

권12에는 贊 1편, 銘 1편, 頌 1편, 箋 1편, 啓 1편, 上樑文 1편, 祭文 4편, 墓誌銘 5편, 雜著 5편이 각각 실려 있다. 墓誌銘은 저자의 부친인 金齡 및 金若默, 金守良, 吳世勳 등에 대한 묘도문자들이다. 잡저에는 字說, 論, 對策 등의 글이 실려 있다.

부록 권1에는 1561년 사위이자 문인인 梁子澂이 지은 家狀, 1672년 朴世采가 지은 行狀, 宋時烈이 지은 神道碑銘 및 金壽恒이 지은 墓表, 金鍾厚가 지은 墓誌銘 등이 실려 있다.

권2에는 門人들의 저자에 대한 기록과 당대 교유인들의 문집에서 채록한 글을 모은 敍述과 祭文, 祝文, 上樑文 등 書院 관계문자, 次韻詩, 挽詩 등의 글이 실려 있다.

~4에는 始祖로부터 9世인 저자와 이후 20世까지 수록된 世系圖와 편년체로 기술된 年譜가 실려 있다.

끝으로 1802년 문집 三刊時 年譜를 改撰한 金日柱의 年譜跋이 실려 있다.

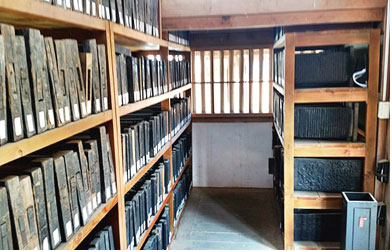

장성필암서원 하서선생문집목판(筆岩書院 河西先生文集木板)

- 소장처 : 전라남도 장성군 황룡면 필암리 필암서원

- 제작시기·일시 : 초각 1568년, 재각 1686년, 삼각 1797~1802년

- 수량 : 650판

- 재질 : 목판

- 크기(높이, 길이, 두께, 너비) : 초각본: 반곽 크기 가로 18.5㎝, 세로 15㎝재각본: 전체 크기 가로 53㎝, 세로 20.5㎝, 광곽 크기 가로 31㎝, 세로 20㎝삼각본: 전체 크기 가로 51㎝, 세로 21㎝, 반곽 크기 가로 16㎝, 세로 23.5㎝

- 소유자 : 필암서원

- 관리자 : 필암서원

- 문화재 : 지정번호

- 전라남도 유형문화재

- 문화재 지정일 : 1999년 7월 5일

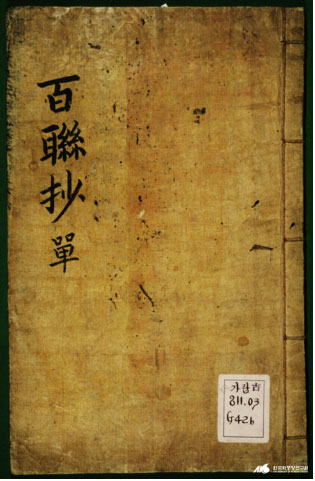

백련초해

백련초해 책은 조선 명종 때 처음 판각하였을 것으로 추정된다. 장성 필암서원본, 순천 송광사본, 일본 동경대학본 등 12개의 異本이 있다. 1576년(선조9년) ≪고사촬요≫의 책판목록에 평양과 전라도 장흥에 ≪백련초해≫ 책판이 등록되어 있다고 적혀있다. 임진왜란 이전의 간본은 일본 동경대학에 소장되어 있고, 이후의 중간본은 장성 필암서원과 순천 송광사에 판본이 있고, 하서전집에 필암서원본이 실려있다. 필암서원본은 1610년(광해2년) 판각으로 전해지는 데, 총 100련중 제일 마지막 연이 빠진 99련만 실려있다. 여기서 ‘나무 목木 변’으로 쓴 판본은 목판본의 준말로, ‘조각 편(片)변’으로 쓴 판본을 사용하여 목판 이외에 활자판·석판·등사판 등에서 찍어낸 책을 모두 포괄한다. 간인본은 간본과 인본의 합성어이고, 간본은 목판으로 간행한 책을 말한다.