- 줄거리

- 하서 연보

줄거리

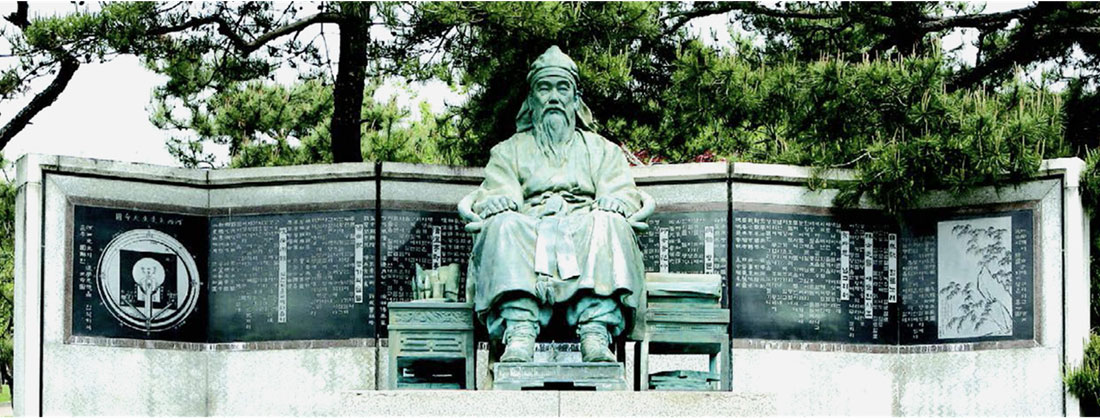

자연가自然歌’라는 시조가 있다. 학창 시절 국어 교과서에 수록돼 있어 많은 사람의 기억에 생생할 것이다. 이 시조를 지은 이가 바로 하서 김인후 선생(1510~1560)이다. 성균관과 전국 향교의 문묘, 그리고 세계유산 장성 필암서원에 배향된 분이다.

자연가

청산도 절로 절로 녹수도 절로 절로

산도 절로 물도 절로하니 산수 간 나도 절로

아마도 절로 삼긴 인생이라 절로 절로 늙사오리

자연과 인생이 하나라는 흥겹고 기분 좋은 시조다. 전체 글자의 절반에 가까운 20자가 ‘절로 절로’라는 단어의 되풀이다. 어감이 좋고 리듬을 잘 살리고 있다는 평을 받는다. 착오인지 고의인지 몰라도 다른 이가 지었다고 적힌 문헌이 없지 않으나, 여러 가지 증거나 정황상 하서의 작품이 틀림없다.

하서 김인후(1510~1560)는 퇴계 이황(1501~1570), 율곡 이이(1536~1584)와 더불어 16세기 성리학 발전에 큰 획을 그은 문신이자 철학자이다. 퇴계-하서-율곡 순으로 태어났고, 하서-퇴계-율곡 순으로 세상을 떠났다. 퇴계는 70세까지, 하서는 51세까지, 율곡은 49세까지 살았다. 하서는 조선 중기 성리학에 기반을 둔 사림士林 정치가 뿌리내려가던 시기에 심오한 사상과 실천적 지성을 선보여 당대는 물론 후대에 높은 평가를 받았다. 특히 학문에 조예가 깊었던 정조가 1796년 하서 선생을 조선의 대표적 성리학자로 손꼽으면서 문묘에 종사했다. 문묘란 공자를 모신 사당으로 성균관과 각 지방의 향교에 있고, 우리나라 학자로는 하서 선생을 비롯하여 신라 이후의 큰선비 18인을 함께 모시고 있다. 하서의 문묘 종사는 선생께서 세상을 떠난 지 236 년 만의 일이고, 호남 출신으로는 오직 한 분이시다.

하서는 성리학자로서뿐만 아니라 자연과 인생과 학문을 노래한 시인으로서도 이름을 떨쳤다. 1,600여 수의 주옥같은 시를 남긴 시인의 작품은 ≪하서 전집≫이라는 문집에 오롯이 담겨 후세에 전한다. 하지만 안타깝게도 선생은 정치적으로 훈구파와 사림파의 대결이라는 시대적 소용돌이 속에서 큰 포부를 펼치지 못하고 스스로 조정을 떠날 수밖에 없었던 불운한 문신이었다. 과거에 급제해 잘나가던 하서는 세자 교육을 맡았을 때 각별한 인연을 맺은 인종이 갑자기 세상을 떠나자 불의한 세력에 가담하지 않고 벼슬을 접었다. 학문과 문학보다 값진 절의를 실천한 대가는 혹독했다. 그의 삶 후반기는 처절할 만큼 어려웠다. 엎친 데 덮친 격으로 자녀들이 부모보다 먼저 세상을 떠나는 애통한 처지에 놓이기도 했다. 하지만 고향 땅 장성과 처가 고을 순창으로 돌아와 시를 짓고 학문을 연구하며 후학을 양성했던 15년간이 역설적으로 인생의 황금기였다. 하서의 독특한 성리학 이론이 담긴 소중한 저서, 짤막하면서도 핵심적인 내용이 담긴 편지글, 그리고 35년 가까이 일기를 쓰면서 생활화한 시작詩作의 결과물인 다채로운 시문에서 그의 생각과 느낌을 만날 수 있다.

하서 김인후 선생은 울산김씨 22대로 자는 후지厚之이고, 호는 하서河西 또는 담재湛齋다. 시호는 당초 문정공文靖公(현종 10년)이었는데, 정조가 문묘에 종사하면서 문정공文正公(정조 20년)으로 고쳐 쓰게 했다. 하서는 1510년 장성현 대맥동 마을에서 태어나 1531년 사마시에 합격하여 성균관에 입학했다. 이때 9년 연상인 퇴계 이황과 교유하는 관계를 맺고 함께 학문을 닦았다. 율곡 이이는 20년도 훨씬 더 되는 연령차로 직접 얼굴을 맞대고 공부할 기회는 없었다. 하지만 훗날 율곡도 “출처의 바름이 해동에는 하서와 더불어 짝할 이가 없다.”라는 말을 남긴다. 하서는 31세 때 문과에 급제해 조정에 몸담기 시작했다. 실력과 인품을 인정받아 세자시강원과 홍문관을 거치는 등 벼슬길이 순탄했다. 하지만 세자 시절 사제관계를 맺은 인종이 즉위한 지 8개월 만에 승하하자 세상이 혼란스러워졌다. 하서는 누구보다 큰 충격을 받았지만, 무도한 문정왕후 세력이 장악하게 될 나라의 장래를 더 우려했다. 고민 끝에 젊은 나이에 관직을 내려놓았다. 우국지사의 길을 걷기로 결단한 것이다. 벼슬길에 나선 지 불과 5년 남짓 되던 때의 일이다. 같은 시기에 경상 우도에는 모든 벼슬을 거절하고 평생을 학문과 후진 양성에 힘쓴 남명 조식 선생(1501~1572) 같은 분이 산림처사로 손꼽혔다. 예나 지금이나 변절자가 더 잘되는 세태지만, 하서는 끝까지 의리와 절개를 지켰다. 대신 인생 후반기에 고향의 품에 안겨 학문과 문학으로 찬란한 꽃을 피웠다.

많은 사람이 하서에 대해 다양한 인물평을 했지만, 가장 후한 점수를 준 이는 우암 송시열과 조선 왕조 22대 왕 정조다. 그들은 하서를 ‘도학’과 ‘절의’와 ‘문장’을 겸비한 선비라고 칭송했다. 오늘의 용어로 바꾸어 말하자면 ‘학문’과 ‘의리’와 ‘문학’을 두루 갖춘 멀티플레이어라는 뜻이다. 하서의 학문적 업적은 문묘 배향과 세계유산 필암서원에 주벽으로 모셔진 사실이 웅변해 준다. 인생 후반기의 처절한 삶과 맞닿아 있는 선생의 절개와 의리는 우리에게 큰 울림을 준다. 자연과 인생과 학문에 대한 하서의 통찰력은 시를 비롯한 격조 높은 문장에 잘 나타나 있다. 오늘을 살아가는 우리가 하서를 ‘높은 산’으로 우러르는 까닭도 이 세 가지다. 그중에서도 선생이 몸소 실천하고 후학에게 물려준 절의는 16세기 못지않게 혼돈의 시기인 지금도 여전히 중요한 덕목이 아닐 수 없다.

하서는 생전에 세 명의 왕을 가까운 거리에서 보필하며 공무를 수행했다. 왕과 가까운 거리에서 말이나 글을 직접 주고받으며 활발히 의사소통하는 위치에 있었다. 하서의 소신에 찬 발언, 용기 있는 태도, 지혜로운 처신은 후세에 바람직한 군신 관계의 표상이 되어 왔다.

11대 왕 중종 때 하서는 왕의 역린이라고 할 수 있는 기묘명현의 복권을 과감히 건의했다. 기묘사화 때 조광조와 사림 출신 개혁 관료들에게 사약을 내리고 유배를 보낸 일이 잘 못 되었다는 점을 용기 있게 지적한 것이다. 비록 건의가 수용되지 못하고 다음 왕인 인종 때 복권이 이루어졌지만, 20여 년이 지나도록 중종 앞에서 누구도 하지 못한 바른말을 하서는 망설이지 않고 해냈다. 그리고 주청이 온전히 받아들여지지 않자, 실망을 금치 못하고 자청해서 지방관인 옥과 현감으로 내려갔다.

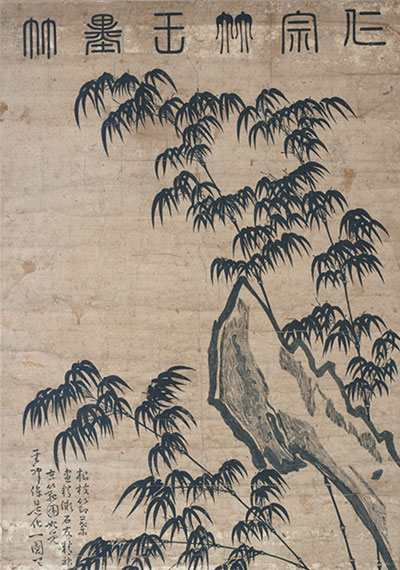

12대 왕 인종은 하서가 세자시강원에서 근무할 때 각별한 인연을 맺은 관계였다. 학문적으로나, 정치적으로 서로 교감하고 존중하는 상대였다. 인종은 하서에게 묵죽도 그림을 그려 보여주고 하서가 여기에 시를 지어 써넣기도 했다. 그런 인종이 즉위한 지 8개월 만에 세상을 떠나 조선 왕조 최단명의 왕이 되고 말았다. 하서의 충격은 너무 컸다. 결국 벼슬을 버리고 나라의 장래를 걱정하는 우국지사의 길로 들어서는 결단을 내렸다.

13대 왕 명종은 문정왕후의 수렴청정과 함께 등장했다. 하서는 그를 어린 왕자 시절에만 가까이서 보았다. 예상했던 대로 을사사화 등 국정이 난맥상을 보이며 반대파 신하는 죽임을 당하고 백성의 삶은 피폐해졌다. 그 와중에 조정에서는 하서에게 여러 차례 관직을 권했다. 하지만 하서는 불의한 세력과 정사를 같이 논할 수 없다는 신념으로 그때마다 거절했다. 죽는 날까지 고고한 선비의 자세를 잃지 아니했다.

하서는 생존 시에 위에서 살펴본 중종, 인종, 명종 등 3명의 왕과 직접 소통했고, 사후 236년 만인 1796년 22대 왕 정조가 선생을 문묘에 배향하면서 두 사람 사이에 시대를 뛰어넘는 간접적인 소통이 이루어졌다. 그것은 선생이 평생 닦아온 학문 즉, 성리학이 연결 고리 역할을 했다고 볼 수 있다.

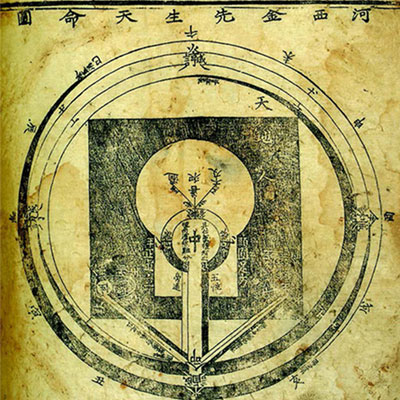

고려 말에 우리나라에 들어와 조선의 통치 이데올로기가 된 성리학은 유교 사상을 이론적으로 분석하고 체계화하여 철학적으로 심화시킨 학문이라고 할 수 있다. 철학자 하서 김인후는 우리나라 유학사儒學史에서 중요한 위치를 차지한다. 16세기 조선의 성리학계를 이끈 주목할 만한 이론을 제시했기 때문이다. 정지만의 천명도를 수정 보완한 하서의 독창적인 천명도, 이理와 기氣보다 경敬을 더 강조했던 주경설主敬說 등은 퇴계, 고봉, 율곡을 비롯한 기라성 같은 학자들의 치열한 논변으로 이어진다.

하서는 이理와 기氣에 관한 논쟁에서 이와 기는 서로 분리된 것이 아니라 혼합된 것이라고 보는 편이었다. 엄격히 말하자면 하서는 이기理氣를 포괄한 대심大心 철학자였다. 배타보다는 포괄, 분석보다는 회통會通을 중시했고 모든 사물을 같은 생명이라는 차원에서 교감했다.

하서는 학문 계보 상 전라도 관찰사 등을 역임한 김안국金安國의 제자다. 김안국은 조광조와 함께 김굉필金宏弼에게서 학문을 배웠고, 김굉필은 바로 정몽주鄭夢周-길재吉再-김숙자金叔滋-김종직金宗直 순으로 내려오는 조선 성리학의 도통道統을 이어받은 인물이다. 이런 연유로 하서는 조광조에게 사약을 내린 중종에게 기묘사화의 잘못됨을 말하고 희생자들의 가슴에 맺힌 원한을 풀어주는 신원伸寃을 주청했던 것이다. 죽기를 각오하지 않고서는 감히 건의할 수 없는 일이었다. 하서의 주청을 계기로 정암 조광조의 억울한 죽음에 대한 사림들의 입이 열리기 시작했고, 마침내 하서가 가르치던 인종이 왕으로 등극하자 신원이 이루어졌다.

하서는 어려서부터 시문에 능해 1,600여 수首의 시詩를 남겼다. 그는 천부적으로 타고난 시인이었다. 다섯 살에 벌써 보름달을 보고 한시를 능숙하게 지었다는 기록이 있다. 하서가 본격적으로 시에 몰두한 것은 인종의 승하를 계기로 관직 생활의 뜻을 접고 고향에 칩거하면서부터다. 인종 승하 이후 매년 인종의 제삿날이 돌아오면 고향 집 앞 난산에 올라 술 한 잔 마시고 통곡한 다음 집에 와서 시를 지었다. 인종에 대한 그리움이 절절한 <유소사有所思>는 직역하면 ‘생각한 바 있어’인데, 의역을 하자면 ‘임 그리워’라는 뜻을 지닌 시다. 인종이 떠나간 세상, 뒤틀린 현실에 대한 분노와 좌절, 하서는 취흥으로 스스로를 달래면서도 시종 품격을 잃지 않았다. 그래서 후대 사람들은 그를 “현실의 좌절감을 흥취의 미학으로 승화시킨 시인”이라 부른다. 하서는 도학과 문학 이외에도 천문·지리·의약·산수·율력에 두루 정통했다는 기록이 있다. 저서로는 ≪하서집≫ ≪주역관상편≫ ≪천명도≫ ≪서명사천도≫ ≪백련초해≫ 등이 있다. 하지만 선생이 별세한 후 장성 대맥동 본가에 발생한 화재로 주요 저서가 소실돼 안타까움을 더하고 있다.

하서는 1560년(명종 15년) 정월 16일 장성 대맥동 본가에서 “을사년 이후의 관작은 쓰지 말라”는 유언을 남기고 향년 51세를 일기로 별세했다. 조선왕조실록에 실린 선생의 부음을 알리는 졸기卒記에서 사관은 “김인후는 성현聖賢의 학문에 전념하여 조금도 쉬지 않고 사색하고 강구하며 차례대로 힘써서 실천하니, 만년에는 조예造詣가 더욱 정밀하고 깊었다.”라고 썼다. 선생 사후 30년 만인 1590년에 세워진 장성 필암서원은 호남을 대표하는 사액서원이고 대한민국 정부가 지정한 국가유산(사적)이다. 1868년∼1871년 사이에 흥선대원군이 전국적으로 47개 서원만 남기고 모두 헐어서 치워버렸을 때도 파손되지 않고 온전히 보전되었다. 2019년 7월 필암서원을 포함해 우리나라를 대표하는 ‘한국의 서원’ 9곳이 유네스코 세계유산으로 등재되었다. 전남 장성군 황룡면 맥호리 원당산에는 하서 선생 내외분을 합장한 묘소가 있다. 부모 산소 아래 위치한다. 1796년(정조 20년) 문묘 종사와 함께 영의정으로 추증되면서 신주를 땅에 묻지 않고 영구히 사당에 모셔 제사 지내게 하는 불천위不遷位 왕명이 내려져 오늘에 이르고 있다.

하서 연보

- 1세 1510년(중종5년) 7월 19일 장성현 대맥동 마을 고향 집에서 태어남

- 5세 1514년 ≪상원석(정월 보름)≫이란 시를 지어 신동으로 이름남

- 6세 1515년 ≪영천(하늘을 읊다)≫이란 시를 지어 사람들을 놀라게 함

- 8세 1517년 전라 관찰사 조원기가 일부러 불러 재주를 직접 시험함

- 9세 1518년 홍문관 교리 기준이 왕의 하사품인 붓을 하서에게 선물로 줌

- 10세 1519년 전라 관찰사 김안국에게서 ≪소학≫을 배움

- 13세 1522년 ≪시경≫ 공부에 몰두해 셀 수 없을 만큼 많이 읽음

- 14세 1523년 여흥윤씨와 결혼함

- 16세 1525년 일록(일기)을 쓰기 시작함

- 18세 1527년 신재 최산두와 눌재 박상을 찾아가 공부함

- 19세 1528년 성균관에서 ≪칠석부≫로 장원하여 이름을 떨침

- 22세 1531년 사마시에 합격하여 진사가 됨. 성운, 서경덕, 백인걸, 정유길 등과 동방이 됨

- 24세 1533년 성균관에서 이황과 공부함

- 26세 1535년 일시 귀향

- 27세 1536년 성균관에 복귀. 스승 최산두가 세상을 떠남

- 30세 1539년 벼슬 없는 포의布衣로 제술관에 뽑혀 중국 사신 접대

- 31세 1540년 문과 급제

사가독서, 이황 등 13명이 호당에서 책을 읽음 - 33세 1542년 홍문관 저작이 됨

- 34세 1543년 모재 김안국이 세상을 떠나 상복 입음

홍문관 박사, 시강원 설서에 임명됨

세자(훗날 인종)의 신뢰와 존경 속에 묵죽도와 주자대전을 받음

홍문관 부수찬 겸 경연검토관에 임명됨, 조광조 등 기묘명현의 신원을 청하는 차자를 올리고 경연 석상에서 재차 주청.

기묘명현 신원이 이루어지지 않자 실망하고 옥과 현감을 자원함 - 35세 1544년 중종이 세상을 떠나고 인종 즉위

중국 사신 접대 제술관에 뽑혀 상경함 - 36세 1545년(인종 원년) 인종의 병환 회복 임무를 자청했으나 받아들여 지지 않자 옥과로 복귀

인종이 갑자기 별세하자 벼슬 버리고 장성으로 귀향

을사사화로 많은 동지를 잃음

조정에서 여러 번 불러도 불응함 - 37세 1546년≪효경간오발≫ 지음

- 39세 1548년 부모 모시고 순창 점암촌에 우거寓居함

훈몽재를 짓고 후학 양성 - 40세 1549년 ≪대학강의발≫ 지음

추만 정지운을 만나 ≪천명도≫를 논하고 의견을 개진함

순창 남산 후리로 옮김

부친상을 당함 - 41세 1550년 고향 대맥동으로 돌아옴. 일기 쓰기 중단

- 42세 1551년 모친상을 당함

- 45세 1554년 명종이 전라 관찰사를 통해 하사한 음식을 사양함

- 46세 1555년 대맥동에 새로 집을 지음 (백화정 낙성)

- 47세 1556년 화담 서경덕의 ‘독주역시’를 비판함

- 48세 1557년 ≪주역관상편≫과 ≪서명사천도≫ 등을 지음

≪숙흥야매잠해≫ 논변에 참여 - 49세 1558년 고봉 기대승과 ‘태극도설’을 강론함

- 50세 1559년 일재 이항과 ‘태극 음양 일물설’을 논변함

- 51세 1560년(명종15년) 정월 16일 “을사년 이후의 관작은 쓰지 말라” 는 유언을 남기고 향년 51세를 일기로 세상을 떠남