- 인생 첫걸음

- 과거급제와 벼슬길

- 인종과 사별 그리고 낙향

- 오십 평생 삶을 마감

인생 첫걸음

(1) 출생과 유소년기

하서河西 김인후金麟厚(1510~1560) 선생은 조선 시대 중기에 전라도 장성에서 나고 자란 선비다. 당시 전라도 관찰사가 머무르던 감영은 오늘의 전주 시에 해당하는 완산에 있었다. 장성은 전라도 땅의 가운데쯤 위치했다. 선생은 1510년(중종 5년) 7월 19일 장성현 대맥동에서 아버지 의릉참봉 김령과 어머니 옥천 조씨 사이에 1남 1녀 중 장남으로 태어났다. 본관은 울산이며 자字는 후지厚之이다. 호號는 하서河西 또는 담재湛齋이고 시호諡號는 문정文正이다. 선생의 이름 인후麟厚에 기린 린麟 글자를 넣은 까닭은 어머니 태몽에 기린이 나타났고 기린은 상서로운 동물로 지극히 고귀하고 어진 사람을 뜻하기 때문이었다고 한다. 울산 김씨 가문은 원래부터 장성 토박이는 아니었다. 하서의 5대조 할머니인 정부인 여흥 민씨가 태종의 외척 숙청 와중에서 아들 3형제를 데리고 장성으로 피난을 와 뿌리를 내린 성씨다. 울산 김씨의 유래에 대해서는 하서 선생의 후학들이 선생의 행장, 가장, 신도비문에서 다음과 같이 적고 있다. 조선의 뛰어난 문신이자 좌의정을 지낸 현석 박세채(1631~1695)가 하서 선생 행장을 통해, 하서 선생의 제자이자 사위인 고암 양자징(1523~1594)은 하서 선생 사후 지은 가장을 통해, 성리학의 대가이자 노론의 영수였던 우암 송시열(1607~1689)은 하서 선생 신도비문에서 각각 울산 김씨 유래를 간략히 언급했다. 여기서 행장이란 고인의 평생 살아온 일을 적은 글을 말하며 가장은 집안 조상들의 행적에 관한 기록을 가리킨다. 또 신도비는 임금이나 종이품 이상 벼슬아치의 묘소 인근 길가에 세운 비석을 말한다.

하서 선생 행장 등에 기록된 울산 김씨 유래

행장行狀(현석 박세채 지음)

김씨의 근원은 신라에서 나왔으며 드러난 것은 학성부원군 덕지德摯로부터 비롯되었다.

가장家狀(고암 양자징 지음)

선생의 성은 김씨로서 경상도 울주(현 울산광역시)인이다. 김씨는 본래 신라의 후손인데 처음에 울주에 식읍을 가진 왕자가 있어서 마침내 울주 김씨가 된 것이다. 최후에 학성부원군에 봉해진 이가 있으니 이름은 덕지이다.

신도비문神道碑文(우암 송시열 지음)

울주의 김씨는 신라왕 김부金傅에게서 나왔으니 학성부원군 덕지는 그 별자였다.

울산 김씨가 장성에 들어온 시기를 전후하여 장흥 고씨가 영광을 거쳐 광주로, 충주 박씨가 광주로, 행주 기씨가 장성과 광주로, 태인 박씨가 장성으로 그리고 성주 이씨가 장성과 인접한 정읍으로 각각 들어왔다. 이들 가문은 장성을 비롯한 인근 지역에 입향한 이래 서로 교류하고 상부상조하면서 인재를 많이 배출하고 명문대가로 성장했다. 점차 전라도와 조선 전체의 사회문화 발전에 크게 기여했다.

하서는 울산김씨 22대로서 중파 파조인 김달원의 현손이 된다. 울산 김씨 시조는 통일신라의 마지막 임금인 경순왕의 둘째 왕자 김덕지金德摯(914~?)이며, 고려 시대 들어 처음으로 벼슬에 나간 중시조 김환(14대)은 영도첨의사사란 최고위급 대신의 자리에 오른 인물이다. 조선 시대에 접어들어서는 민씨 할머니의 부군인 학천 김온(17대, 1348~1413)이 개국 원종공신으로 밀양부사를 지냈고, 하서의 바로 윗대가 되는 서수헌 김응두(1492~1552)는 문과에 급제한 후 광주목사를 지냈다. 하서는 삼종 숙부가 되는 서수헌과 서로 뜻이 맞아 가깝게 지냈다. 이렇게 하서 김인후 가문의 조상들은 어렵게 장성에 둥지를 틀었지만, 자손들은 사대부 집안의 후예답게 잘 성장했다. 사대부란 중국에서 전래한 제도로서, 우리나라에서는 주로 고려말에 성리학이 들어온 이후 과거를 통해 중앙 정계에 진출한 신진 관료를 일컫는 말로 사용되었다. 관리가 되기 위해서는 일정한 과거시험이나 음서와 같은 특별채용절차를 거쳐야만 하였는데, 사대부는 이러한 과정을 거쳐 관리가 된 사람이나 퇴직한 사람 전체를 의미하는 말로 확대 적용되었다. 신분 사회인 조선 시대에 법적으로는 백성을 양인과 천민으로 나누고, 양인은 다시 양반과 중인과 상민으로 구분했다. 양반이 사대부와 같다고 이해하면 된다.

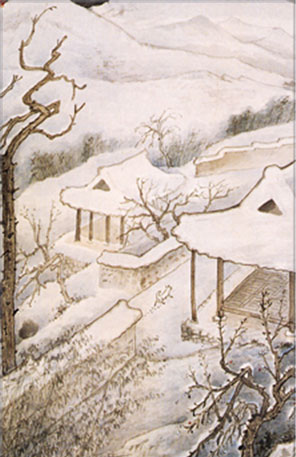

하서가 태어난 장성 대맥동 마을은 노령산맥의 봉우리 중 하나인 수련산에서 동으로 뻗어 나온 한 자락을 등지고, 앞으로는 영산강 상류인 황룡강의 한 지류를 두른, 전형적인 배산임수의 지형이다. 산자수명한 장성 산천의 중앙부에 있어 예나 지금이나 풍광이 이를 데 없는 곳이다.

하서가 태어난 1510년을 전후하여 화담 서경덕(1489년), 회재 이언적(1491년), 휴암 백인걸(1497년), 송재 나세찬(1498년), 일재 이항(1499년), 퇴계 이황(1501년), 남명 조식(1501년), 금호 임형수(1504년), 미암 유희춘(1513년), 소재 노수신(1515년), 임당 정유길(1515년) 등 15세기 말과 16세기 초를 수놓은 기라성같은 학자들이 전국 각지에서 연이어 출생했다. 이들은 장차 하서와 직·간접적인 교류를 통해 조선의 성리학 발전에 크게 이바지한다.

(2) 신동으로 소문난 김인후

다섯 살 때부터 한시

선생은 어린 시절부터 생김새가 단정하고 타고난 성품이 맑고 순수했다. 기개와 도량이 넓고 두터워 부모의 사랑을 많이 받고 자랐다. 1514년(중종 9년) 다섯 살에 벌써 아버지에게서 천자문을 익히기 시작했다. 하서가 천자문을 처음 배울 때 글을 보기만 하고 묻는 말에 대답을 전혀 하지 않았다고 한다. 아버지는 아이가 말을 할 줄 몰라 그러는 줄 알고 걱정했다. 그런데 어느 날 아이가 손에 침을 묻혀 창과 벽에 천자문의 글귀를 줄줄 써 내려가는 것을 보고 가족과 이웃들이 놀랐다. 또 하루는 아이가 생파를 들고 겉껍질부터 차례대로 벗겨내고 있었다. 그것을 본 아버지는 아이가 장난삼아 그러는 줄 알고 나무랐다. 그러자 아이는 파가 자라나는 이치를 알고자 그랬다고 답했다. 보통 아이를 뛰어넘는 태생적으로 총명한 신동이었다. 그런 하서에게 부모의 가정교육과 마을 단위로 이루어지는 서당 교육, 뒤에 나오는 유명한 학자에게 의뢰한 개인 수업은 주마가편의 디딤돌이 되었을 것이다. 하서가 지적으로 천재성을 보여 주위를 놀라게 하고 도덕적으로 반듯하게 성장했다는 일화는 여러 가지가 있다. 우선 다섯 살에 벌써 한시漢詩를 능숙하게 지었다고 한다. 1515년(중종 10년) 정월 보름달을 보고 다음과 같이 ≪상원석≫이라는 오언절구 시를 지었다는 기록이 있다.

정월 보름날 저녁

높고 낮음은 지세를 따른 것이고

이르고 늦음은 천시에서 비롯된 것이네.

사람들 말을 어찌 탓할 게 있겠소

밝은 달은 본래 사사로움이 없는 것을.

上元夕

高低隨地勢 早晩自天時

人言何足恤 明月本無私

또 다음의 칠언절구는 하서가 6세 때 지은 것이다. 어떤 손님이 하늘 천天자로 내준 시제에 운을 청해 즉석에서 지은 시다. 5세 때부터 아버지에게서 배운 천자문을 익힌 솜씨다. 하늘에 대한 묘사도 그럴듯하지만, 그것을 하늘이 무너질지 걱정했다는 중국 기나라 사람 이야기(기우杞憂라는 말의 유래)에 빗댄 것은 더욱 절묘하다.

하늘을 읊다

하늘의 모양새는 둥글고 무척 크고

또한 아득하고 거무스레하구나.

넓고 또 넓고 텅텅 비고 비어서

땅 가장자리를 에둘러 감쌌구나.

덮여 있는 그 가운데에는

만물을 다 받아들였구나.

옛날 중국 기나라 사람들은 어찌해

하늘이 무너진다고 걱정했을까.

詠天

形圓至大又窮玄 浩浩空空繞地邊

覆幬中間容萬物 杞人何爲恐頹連

관찰사와 주고받은 한시

이러자 “장성에 신동이 태어났다.”라는 소문이 온 전라도 땅으로 퍼져나갔다. 1517년(중종 12년) 하서가 8세 때 이 소식을 들은 전라 관찰사 조원기가 그를 전주 감영으로 불렀다. 조원기는 정암 조광조 선생의 숙부 되는 사람이었다. 관찰사가 하서를 대면했더니 얼굴이 준수하게 잘 생겼고 첫눈에도 재기가 있어 보여 기특히 여겼다. 그래서 하서를 시험해 보기 위해 한시를 한 구절씩 주고받는 연구聯句를 즉석에서 짓자고 제의했다. 그 결과 한참 동안 다음과 같은 대구對句가 두 사람 사이를 오갔다. 관찰사가 먼저 한 구를 짓고 이에 대응하여서 하서 선생이 한 구를 지어 대구를 만드는 작문법이니 보통 어려운 일이 아니었을 것이다.

조원기 관찰사와 주고받은 한시 연구聯句

(관찰사) 완산에서 이틀 밤을 자니 배밭의 풍경에 배가 부르고

信宿完山飽梨園之風景

(하서) 풍패에 머무르니 매화 정자에서 달빛을 실컷 보았도다.

滯留灃沛饜梅亭之月光

완산은 전라감영이 있는 전주의 옛 지명이고, 풍패는 중국 한 고조가 태어난 고향인데, 후대에 와서는 제왕의 고향을 지칭하는 말로 사용됐다. 관찰사가 “나를 만나기 위해 하서가 완산에 와서 머무르는 동안 배밭 풍경을 보고 배가 불렀을 것”이라고 노래하자, 하서는 완산에 조선 태조의 영정을 모시는 경기전이 있는데 착안하여 “이곳을 풍패라고 비유하면서 전라감영 안에 있는 매월정이란 정자에서 달빛을 실컷 보았다.”라고 응수한 것이다. 여덟 살 아이가 중국 역사까지 꿰뚫고 있는 것은 참으로 놀라운 일이 아닐 수 없다.

(관찰사) 아랑의 시와 글씨는 중국의 유명 시인 두보, 이백, 왕희지 등과 같다.

兒郞詩筆杜白王右輩

(하서) 선생의 정치는 중국의 정치가 소신신, 병길, 한연수의 짝이로소이다.

先生處事召吉延壽群

아랑은 관찰사가 아직 어린이인 하서를 높여 부른 말이다. 관찰사는 하서의 시를 짓는 솜씨가 당나라 때 시성으로 불리는 두보와 이태백의 시에 견줄 만하고 글씨는 왕희지와 같은 수준이라고 칭찬했다. 이에 하서는 관찰사가 한나라 때 지방관으로 선정을 베푼 소신신, 병길, 한연수 등과 다름없다고 응대했다. 중국 역사에 해박하지 않으면 도저히 이런 대구를 만들 수 없으니 그저 놀라울 뿐이다.

(관찰사) 오백 년의 기약이 이미 지났으니

하늘은 반드시 성인이 일어남을 기다릴 것이오.

五百年之期已過 天必待聖人之興

(하서) 수천 년의 황하가 바야흐로 맑아졌으니

지령은 마땅히 명세의 호걸을 낼 것이로다.

數千載之河方淸 地應生命世之傑

마지막으로, 관찰사가 “오백 년 만에 나온다는 성인이 이제 나오기를 하늘이 기다린다.”라고 하서를 높이 평하자, 하서는 “수천 년 만에 황하가 맑아져서 우리나라에 영웅호걸이 나올 것”이라고 관찰사를 칭송하는 말로 응수했다. 조원기 관찰사는 하서의 뛰어난 재주와 높은 수준의 글솜씨를 거듭 칭찬하면서, 전라도의 모든 유생에게 글을 짓게 하되 글 제목을 ‘장성신동 천하문장’으로 하도록 했다. 이를 계기로 하서의 명성이 온 전라도 땅에 널리 퍼져나가게 되었다.

사림파의 재목으로 각광

하서가 9세 때인 1518년(중종 13년) 홍문관 교리로 근무하던 복재 기준이 남녘 고향에 내려왔다가 하서의 이름을 듣고서 만나보고 칭찬했다. “참으로 기특한 아이다. 마땅히 우리 세자의 신하가 되겠다.”라고 했다. 기준이 말한 세자가 바로 훗날의 인종이다. 복재는 내사필이라는 좋은 붓 한 자루를 선물로 주었다. 하서는 1519년 기묘사화 때 유배지에서 참화를 당한 복재 기준의 뜻을 높이 알고 선물 받은 붓을 보배로 삼아 잘 간직했다고 한다.

10세 때인 1519년(중종 14년)에 역시 전라 관찰사로 있던 모재慕齋 김안국金安國에게 큰 칭찬을 들었다. 모재는 장성까지 내려와 하서와 이야기를 나눈 뒤 감탄하며 “이는 나의 소우小友다.” “삼대三代의 인물이다.”라고 평했다. 하서가 어리지만 벗할만하고, 중국의 하은주 삼대에 나왔던 인물에 견줄 만하다고 평한 것이다. 이날 이후 하서는 전주 감영에 가서 정식으로 인사드린 다음, 모재를 스승으로 모시고 ≪소학≫을 배우기를 청했다. 모재는 흔쾌히 강론해주겠다고 약속해 하서의 스승이 됐다.

이때를 시발점으로 하서는 당대의 명사를 스승으로 모시고 유교 경전 등에 대한 가르침을 받는 개인 수업에 들어갔다. 모재 선생은 그해 발생한 기묘사화에 연루돼 오랫동안 초야에 몸담고 있다가 말년에 복권되어 대제학이란 고위관료에 오르게 되었다. 이 무렵 하서 선생이 과거시험 별시에 응시했는데, 모재 선생이 독권관을 맡아 최종 시험을 무난히 통과했다. 이렇게 다시 만난 스승과 제자는 좋은 인연을 이어가다가 3년 후 모재 선생이 세상을 떠났다.

조원기, 기준, 김안국은 모두 중종 때 조광조와 뜻을 같이했던 사림파의 주역들이다. 어릴 적부터 글재주로 이름을 날린 천재 소년 김인후는 일찌감치 사림파를 이끌 재목으로 지목되고 있었다. 김인후는 시를 잘 짓던 소년답게, 13세 때인 1522년(중종 17년)부터 “시를 배우지 않으면 남 앞에 설 수 없다”란 말을 좌우명으로 삼고 《시경》 공부에 몰두해 1,000번이나 읽었다. 이 말은 원래 공자가 아들 백어에게 당부했던 말이다. 논어의 원문은 “시를 배우지 않으면 사람들과 대화할 수 없고, 예를 배우지 않으면 남 앞에 설 수 없다.”이다. 남 앞에 선다는 것은 자신의 개성과 인격을 드러내는 것인데, 어려서부터 김인후는 선비의 개성과 인격이 예禮보다는 시에서 드러난다고 생각했다. 왜 그가 평생 1,600여 수의 시를 지었는지 짐작할 수 있는 대목이다. 이렇게 소년 시절부터 문장으로 명성을 떨친 하서는 성장하면서 성리학은 말할 것도 없고 천문, 지리, 의학, 점서占筮, 산수, 율력律曆에도 조예가 깊었다. 서예에도 능통해 해서와 초서를 다 잘 썼다.

(3)성리학과의 운명적인 만남

성리학, 도학, 주자학, 신유학

하서는 오십 평생을 통틀어 호남을 대표하는 성리학자이자 저명한 시인이며 절개와 의리가 있는 문신으로 이름을 떨쳤다. 하서라는 인물을 거론할 때 맨 처음 떠오르는 이미지가 바로 하서와 성리학과의 운명적인 만남이다. 하서는 조선에서 성리학이 토착화하는 16세기를 반세기쯤 살았으나, 정치적으로는 여러 가지 사회적 모순이 누적된 불안정한 시기여서 도학 정치의 꿈을 제대로 펼치지 못하고 접어야 했다.

조선 시대의 지배 이념이자 통치 철학인 성리학은 ‘도학’ ‘주자학’ ‘정주학’ ‘신유학’이라고도 한다. 원래 중국에서 발생한 유학은 시대에 따라 특색있게 발달했다. 춘추 전국 시대에 공자·맹자 등 제자백가에 의한 고대 유학이 처음으로 꽃을 피웠다. ≪대학≫에 나온 ‘수신제가치국평천하修身齊家治國平天下’가 말해주듯 개인의 윤리 도덕과 왕도정치를 강조했으나 정치적 혼란기여서 제대로 뿌리내리지는 못했다. 특히 최초로 중원을 통일한 진 나라가 법가 사상에 기반을 두고 강압적으로 통치하자 인의를 강조해 온 유가는 몰락한다. 한 나라가 들어서면서 유학을 유교 수준으로 끌어올리고자 했으나. 진 나라 때 분서갱유로 유실된 자료의 복구에 초점을 맞춘 훈고학 수준에 머물렀다. 당나라 때는 인도에서 넘어온 불교와 중국 고유의 도가 사상이 유행하고 유학은 문장 중심의 사장학으로 흘렀다. 이러한 역사적 과정을 거쳐 송나라 때 비로소 윤리학 위주의 선진先秦 유학에다가 우주 만물과 인간 본성의 원리에 대한 철학사상을 주희가 집대성하여 성리학(도학,정주학,주자학)이라는 이름의 신유학을 내놓았다. 성리학이란 인간본성을 가리키는 성性과 우주만물의 이치를 가리키는 이理를 연구하는 학문이란 뜻이다. 성리학은 원 나라 때 외연을 확대하여 불교의 사생관과 일체유심조 사상, 도교의 자연사상까지 포용해 깊이를 더해갔다. 우리나라는 고려 말기에 개혁세력이었던 안향이 원나라에서 성리학을 들여왔고, 일본은 임진왜란 때 우리나라를 통해 가져갔다. 훗날 성리학은 명나라 때 심학으로 발달한 양명학, 청나라 때 고증학과 실사구시학 등으로 변천했다.

조선 왕조 역사를 부정적으로 보는 사람들은 성리학이 조선을 병약한 국가로 만들어 결국은 망국으로 이어졌다고 질타한다. 특히 위정자들이 부국강병책을 소홀히 하고 당파싸움에만 매달려 백성들이 가난과 학정에 시달린 것도 성리학 탓이라고들 한다. 부분적으로 옳은 지적이지만 다 맞는 말은 아니다. 숱한 외침을 극복하면서 5백여 년간 지탱한 조선을 너무 과소평가해서는 안 된다. 성리학이 중국에서 건너온 외래 학문이기는 하나, 우리가 이를 수용한 뒤 더 발전시켜 수준 높은 동양철학이자 정치사상으로 끌어 올렸다. 특히 하서 선생이 살던 16세기의 시대적 특징이 훈구파라는 기득권 세력의 적폐를 척결하기 위해 도학(성리학)으로 이론 무장한 사림파의 역할이 기대되던 시기였다는 점을 고려해야 한다. 성리학의 대표적인 폐해로 지적되는 공리공론, 붕당정치, 남존여비는 하서가 세상을 떠나고서도 한참 뒤에 빚어진 부조리 현상이었다.

성리학자를 갈망한 16세기

우리 역사에서 15세기 말과 16세기 초는 하서를 포함해 앞서 열거한 성리학자들의 등장을 갈망하던 시기였다고 볼 수 있다. 1392년 조선 개국에 이어 1401년 태종이 즉위했다. 태종 이방원은 잦은 정변을 저질러 무자비한 피의 숙청을 했지만, 새 왕조의 기반을 반석 위에 올려놓았다는 평가를 받는다. 이를 토대로 세종대왕이 한글 창제를 비롯한 찬란한 문화의 꽃을 피운다. 하지만 계유정난이 일어나 세조가 어린 조카 단종을 비롯한 사육신 등 반대파를 제거해 태종 시대에 경험한 공포의 역사가 재현되자 생육신으로 대표되는 사림파들은 세상을 등지고 초야에 은둔했다. 성종 대에 이르러 다시 문물제도의 정비와 문화 융성이 이루어져 조선 왕조가 비로소 안정기에 접어드는가 했다. 그런데 1495년 연산군 집권으로 조선 초기에 이룩한 문화가 하루아침에 파괴되고 만다. 개국 이후 한 세기 가까이 외침을 받지 않고 태평성대를 구가하면서 싹튼 사회적 모순과 부패·퇴폐가 연산군이라는 희대의 폭군을 만나 광란의 12년간을 견뎌야 했다. 이때 무오사화, 갑자사화 등 두 번의 사화士禍가 일어났고 무고한 관료와 학자들이 참변을 당했다. 나라의 버팀목인 가치체계가 무너지고 정신풍토는 황폐화하였으며 모범적인 유교 국가는 산산조각이 나고 말았다. 이런 폐허 위에서 1506년 중종반정이 일어났다. 반정의 역사적 사명은 유교 왕국의 재건과 문물제도의 복원이었다. 그 동력을 확보하기 위해 많은 인재가 필요했다. 이러한 시대정신에 부응이라도 하듯 앞서 언급한 기둥과 대들보 같은 인재들이 쏟아져 나왔다. 그들은 훗날 잦은 정치변란과 사화를 겪는 와중에서도 우리 역사상 빛나는 학문발전의 황금기를 열었다. 이런 관점에서 하서의 출현은 역사적 의미가 깊다 하겠다.

하서 김인후가 역사의 무대에 등장한 시대적 배경을 살펴보자면, 반대파에 대한 숙청의 연속이었다. 왕을 옹위하는 집권 세력이 주도한 4대 사화의 한복판이었다.선생께서 살던 시기는 11대 중종~12대 인종~13대 명종 재위 기간이었다. 당시 조선은 연산군 이전부터 쌓인 사회적 모순으로 말미암아 통치질서에 동요와 변화가 일어나고 있었다. 중종은 반정으로 사전 교육도 없이 왕이 되었으니, 초기에는 반정공신들 눈치 보기에 급급했다. 이들 훈구파 세력의 부정부패로 토지제도·군사제도가 문란해지면서 백성은 도탄에 빠지고 왕권은 약화됐다. 조광조가 이끄는 사림파 개혁세력이 등장해 도학 정치가 기대되었으나, 명분에 비해 지지 세력이 약해 뿌리를 내리기에는 역부족이었다. 오히려 사림파가 숙청을 당하는 기묘사화가 일어났다. 이어서 인종은 즉위한 지 8개월 만에 후사도 없이 세상을 떠나고, 배다른 어린 동생 명종이 왕위를 계승했다. 그러자 친모인 문정왕후가 섭정하면서 외척들의 권력 다툼으로 을사사화가 발생했다. 공교롭게도 하서 생존 시기에 기묘사화와 을사사화가 발생했다. 나라의 인재인 선비들이 죽고 죽이는 피의 숙청은 결국 선조 때 시작된 당파싸움과 임진왜란이라는 내우외환을 불러일으킨다. 세계사적으로 볼 때 16세기는 서구에서 봉건주의가 막을 내리고 자본주의가 태동하는 근대의 출발점이었다. 안타깝게도 우리는 중세에 머물러 혼돈을 탈피하지 못하고 있었다.

본가에서 배운 ≪소학≫

하서 김인후 선생은 위에서 살펴본 것처럼 폭풍전야와 같은 혼돈의 시대를 배경으로 태어났다. 태어나면서부터 열여덟 살 되던 1527(중종 22년)까지 주로 장성현 서쪽 대맥동의 본가에서 자랐다. 유소년기 때에 벌써 학문적으로 송나라 때의 신유학인 성리학의 영향을 받아 인격 수양을 위한 윤리 도덕 교과서인 ≪소학≫부터 배우기 시작했다.

성리학과의 운명적 만남이 10세 때 벌써 전라도 관찰사 모재 김안국에게 배우기 시작한 ≪소학≫을 매개체로 이루어졌기에 하서는 평생 소학의 중요성을 강조한 입장을 견지했다. 하서 선생의 제자이자 둘째 사위인 고암 양자징은 선생이 세상을 떠나신 후 기록한 가장家狀에서 과거 공부보다 소학 공부의 중요성을 강조하신 분이었다고 다음과 같이 적었다.

과거 공부보다 소학 공부가 중요

선생의 학문은 위기爲己·위인爲人의 분별을 밝히고 도덕·인의의 근본을 숭상하였다. 그저 외우고 읽기만 하는 기송記誦이나 문장을 꾸미기만 하는 사장詞章의 학습은 낮게 여겼다. 공과 사, 이理와 욕欲의 분별이 털끝만 한 차이란 것을 알았고, 항상 털끝만 한 차이가 결국 천리의 먼 오류가 된다는 점을 생각했다. 따라서 경전의 뜻에 해박하여 내 마음 가운데 요약해서 바름을 구하였다.

≪소학≫은 학자들이 입신하는 근본이라 하여 처음 배우는 자들 모두 이를 배우게 함과 동시에 종신토록 그 가르침을 굳건히 지키게 하였다. 그래서 선생께서는 두 아들에게 소학 가르치기 시작한 지 십 년이 넘도록 다른 책으로 바꿔주지 아니했다. 이 소식을 들은 사람들이 혹 과거시험 과목을 가르칠 것을 권하면, 선생은 “사람이 사람다운 사람 되는 길은 과거 공부보다는 ≪소학≫에 있다. 여기에다 참된 공을 들이면 자질이 좀 떨어져도 좋은 명망을 잃지 않을 것이다. 하물며 과거에 급제할 수 있는 자질이라면 어찌 ≪소학≫을 버리고 다른 곳에서 명망을 구하겠느냐.”라고 했다.

家狀 (鼓巖 梁子澂 撰)

先生之學。明於爲己爲人之間。崇道德仁義之本。陋記誦詞章之習。知公私理欲之所以分。間不容髪。而常念毫釐之差。則爲千里之謬。該博經傳之旨。反約吾心之中。以求正焉。謂小學爲學者立身之本。令始學者無不由之。而欲其終身固守。故其敎二子。至於十年之久。不敢授以他書。人或勸其敎以科擧之文。則曰。人所以爲人者。不在彼而在此。能於小學中眞切用功。則雖下品之材。猶不失於令名。況其科第之資。亦豈外此而他求也哉。(이 원문은 읽기 쉽도록 표점標點을 찍어 띄어쓰기한 것임. 앞으로 나올 다른 원문도 되도록 표점이 찍힌 자료를 가져왔음.)

하서는 이어서 ≪대학≫을 중심으로 사서오경을 배우고 익혀, 도학 정치와 왕권 강화 입장에 서는 사림士林의 맥을 이어받았다. 하서가 과거 시험 중 대과에 본격적으로 도전한 것은 20대 후반부터 30대 초반 사이였다. 그는 조선 시대 대과 합격생 평균 나이와 거의 비슷한 31세 때 문과에 급제해 조정에 진출했다. 임관 직후부터 실력과 인품을 인정받아 영전과 승진을 거듭하다가 세자의 교육을 담당하는 중요한 관직까지 맡게 된다. 당시 세자(훗날의 인종)의 스승이 돼 군신 관계와 사제 관계를 동시에 맺은 셈이 됐다. 하지만 조정을 장악한 문정왕후와 외척들이 세자를 음해하는 불의로 일관하자 이를 항의하는 뜻에서 부모 봉양을 구실로 옥과현감을 자청해 고향 가까운 땅으로 내려왔다. 설상가상으로 인종이 즉위한 지 8개월 만에 세상을 떠나고, 을사사화를 전후해 척신들의 횡포가 심해지자, 하서는 36세라는 젊은 나이에 벼슬을 던지고 고향 장성으로 돌아왔다. 재임 기간이 불과 5년에 그친 짧은 관료 생활이었다. 그 뒤 계속되는 조정의 부름에 일절 응하지 아니하였다. 올곧은 재야의 선비로서 남은 일생 15년간을 독서와 학문 연구, 제자 교육 및 문인 활동에 바쳤다.

선생의 고향인 장성은 오늘날에도 문향으로 일컬어지는 고을이다. 많은 사람이 무武에 대비되는 문文을 숭상하는 전통이 있는 고장 또는 학문의 고장으로 이해한다. 구한말 흥선대원군이 권력에서 밀려나 전국을 유람할 때 호남에 와서 말한 ‘문불여장성 文不如長城’이라는 표현에서 유래한다는 속설이 있다. 신빙성 여부는 차치하고라도, 유생儒生의 수도 그리 많지 않았을 산골 장성이 조선 시대 전라도에서 정치·행정의 중심지인 전주와 나주를 제쳐놓고, 어떻게 학문이 으뜸인 고장으로 평가받았을까? 이런 물음 앞에서 우리는 조선 성리학 연구와 발전에 지대한 영향을 끼친 하서 김인후의 위상을 손꼽지 않을 수 없다. 하서와 거의 같은 시대를 산 고봉 기대승, 일재 이항을 비롯해 조선 말기 근대 유학을 정리한 노사 기정진에 이르기까지 호남에도 걸출한 유학자들이 많다. 하지만 성리학이 뿌리내리던 초창기에 호남 사림士林을 잘 이끌어 훗날 문묘에 배향된 대학자 김인후를 능가할 만한 이는 없다는 것이 지역사회 여론 주도층의 공통 인식이다.

(4) 혼인과 가족관계

선생의 출생과 유소년기의 성장을 살펴본 데 이어 곧바로 혼인과 가족관계 이야기를 하지 않을 수 없다. 오늘날과 달리 조선 시대에는 조혼 풍습에 따라 10대 초반의 신랑이 전혀 어색하지 아니하였기 때문이다.

하서는 14세 되던 1523년(중종 18년) 진안 현감 윤임형尹任衡의 딸 여흥驪興윤씨尹氏와 결혼했다. 윤씨 부인의 친정은 순창이다. 오늘날로 치면 아주 어린 나이에 부인을 맞이하고 가정을 이루었다. 어쨌든 혼인 이듬해인 1524년 큰아들 종룡從龍이 태어나고, 이후 둘째 아들 종호從虎와 딸 셋을 두었다. 아들 하나와 딸 하나는 제외한 숫자다. 그 시절엔 어려서 일찍 세상을 떠난 자녀가 적지 않았다. 하서의 가정에도 부모보다 먼저 요절한 아들·딸이 각각 한 명씩 있었다. 선생의 가족관계를 차례대로 정리해 보면 다음과 같다.

* 고조부 : 충좌위忠佐衛 중령사정中領司正 김달원金達源

* 고조모 : 판사재시사判司宰寺事 이춘경李春景의 딸 서흥 이씨瑞興 李氏

* 증조부 : 사온서司醞署 직장直長 김의강金義剛

* 증조모 : 남양 홍씨南陽 洪氏

* 조부 : 금구훈도金溝訓導 김환金丸

* 조모 : 김석숭金石崇의 딸, 세자좌사경世子左司經

김지효金知孝의 손녀 직산 김씨稷山 金氏

* 부 : 의릉참봉義陵參奉 김영金齡

* 모 : 훈도 조적趙勣의 딸 옥천 조씨玉川 趙氏

*본인 : 옥과현감玉果縣監 김인후金麟厚

* 부인 : 현감 윤임형尹任衡의 딸 여흥 윤씨驪興 尹氏

* 큰아들 : 김종룡金從龍

* 큰며느리 : 일재 이항李恒의 딸 성산 이씨星山 李氏

* 손자 : 경기전 참봉 김중총金仲聰

* 손부 : 태인 박씨泰仁 朴氏

* 둘째 아들 : 자여찰방自如察訪 김종호金從虎

* 둘째 며느리 : 승지 진벽晉璧의 딸 남원 진씨南原 晉氏

* 손자 : 선교랑宣敎郞 김남중金南重

* 손부 : 행주 기씨幸州 奇氏, 함풍 이씨咸豊 李氏

* 셋째 아들 : 어린 나이에 세상을 떠남

* 큰사위 : 홍문관 교리 조희문趙希文 – (사돈) 조임

* 둘째 사위 : 현감 양자징梁子澂 – (사돈) 양산보梁山甫

* 셋째 사위 : 찰방 유경렴柳景濂 – (사돈) 유희춘柳希春

* 막내딸 : 어린 나이에 세상을 떠남

1532년(중종 27년) 하서의 조부 훈도공 김환이 돌아가셨다. 1549년(명종 4년) 10월에 부친 참봉공 김영의 상을 당했다. 당시는 하서가 부모님을 모시고 순창 우거에 머무를 때인지라 부친의 관棺을 장성 맥동 본가 서쪽 원당산으로 모셔 와 장사하였다. 묘지명은 송순이 썼다. 주자가례를 준수한 하서는 3년 동안 돌아가신 아버지 참봉공 김영의 산소 옆에 묘사를 짓고 거처하였는데, 묘사 거실의 편액을 ‘담재湛齋’라 하고 이를 자호自號로 하였다. 1551년(명종 6년) 6월 부친상을 마치기도 전에 모친 옥천 조씨의 상을 당해 참봉공 묘소 왼편에 장사하였다. 하서 선생이 한양에서 과거 공부하던 시절 어버이를 사모하여 읊은 시 한 수가 ≪하서전집≫에 실려있다. 한편으로는 꾸준히 학문을 배우고 익히는 가운데 다른 한편으로는 바늘구멍이나 다름없는 인재 등용문 통과를 목표로 하는 젊은이가 고향에 계신 양친을 그리워하며 쓴 효심 가득한 시다.

어버이를 사모하며 읊은 시

해마다 나그네 돼 좋은 철 다 넘기니

학처럼 백발 된 양친 뵌 지 얼마인고.

공명은 아득하고 때도 하마 늦었는데

봄볕은 지난해 같이 오히려 새롭네.

思親吟

年年爲客度良辰 幾望天邊鶴髮親

錦邈功名時向晩 春光猶似去年新

(5)’학이시습지’와 성균관

1519년(중종 14년) 10세 때 전라 관찰사로 와있던 모재 김안국에게서 ≪소학≫을 배우기 시작한 이래 하서는 장성을 벗어나 인근 지역의 훌륭한 선비를 찾아가 개인 수업을 받으며 학업을 이어갔다. 하서는 1525년(중종 20년)부터 일록(일기)을 쓰기 시작했다. 1526년(중종 21년) 17세 때 담양에 거주하던 면앙정 송순을 찾아가 가르침을 청하여 수업하였고, 계속 왕래하며 문안과 학습을 게을리하지 않았다. 1527년(중종 22년) 18세 때는 기묘사화 당시 화를 입어 화순 동복에 유배 중이던 신재 최산두를 찾아가 학문을 배웠는데, 신재는 그에게 탄복하여 ‘추수빙호秋水氷壺’라 일컬었다. 하서는 또 나주 목사로 재임 중 병으로 사직하고 고향 광주 서창에 돌아와 있던 눌재 박상을 찾아가 학문의 폭을 넓혀 나갔다. 하서의 도학은 이렇게 어려서부터 훌륭한 스승과 친구를 만난 것과 진리에 대한 깊은 열정과 탐구에 기인한 것이다. 그는 모재 김안국으로부터 수학의 중요성을 깨달았고, 신재 최산두로부터 불의에 굴하지 않는 정신을 이어받았으며, 조정에 진출해 사제관계를 맺었던 세자(훗날의 인종)로부터 ‘주자대전’을 전해 받아 평생 학문의 목표를 주자학 즉 성리학 탐구로 삼았다.

하서는 어린 시절부터 시문을 잘하여 명성이 호남 전역에 떨쳤는데, 조원기·기준·송순·박상 등 기묘사화와 연관 있는 문신들의 각별한 아낌을 받았다. 성리학에 조예가 깊었던 김안국·최산두 역시 기묘년에 화를 당한 인물들이다. 특히 하서의 스승 김안국은 조광조와 함께 김굉필에게서 학문을 같이 배웠다. 성리학의 계보를 거슬러 올라가 보면 고려말부터 조선 중기까지 정몽주길재-김숙자-김종직-김굉필-조광조·김안국-이황·김인후로 도통이 이어져 내려왔다고 볼 수 있다. 하서는 이와 같은 성리학의 도통을 계승한 직계 인물로 후대 사림들로부터 학문과 덕행의 사표가 되었다. 조선의 22대 왕 정조가 문묘 종사 교서에서 “하서 선생을 정암·퇴계·우계·율곡의 반열에 올린다.”라고 한 근거가 이해된다.

하서를 높이 평가할 때 ‘문장’을 빼놓을 수가 없다. 이는 문인이나 문신과는 떼려야 뗄 수 없고, 사장詞章이란 단어와도 깊은 연관이 있다. 사장이란 문장과 시부를 통칭하는 말이다. 조선 사대부들이 공부할 때 몰두한 경서經書와 대조되는 말이다. 주로 성리학·도학을 가리키는 경서와 구별되는 명칭으로 사장이란 용어가 나왔다. 그래서 사림파와 대조되는 상대 세력의 명칭을 사장파라 부르기도 하였다. 우리나라에서는 고려 시대의 사대부들이 경서보다는 사장을 중요시하였다. 그러나 주자학이 전래 된 이후 새로운 학풍에 관심을 기울인 젊은 유학자들이 사장 중심에서 경서 중심으로 학풍을 전환했다. 조선 초기에는 훈구 관료파에 의해 사장이 주도되었다가 사림파의 성리학과 대립양상을 보였다.

그러나 사장과 경서를 무 자르듯 단칼에 나눌 수는 없는 일이다. 어린 시절부터 시를 잘 짓기로 유명했고 평생 1,600여 수首의 시를 남긴 문장가 하서의 경우 보기에 따라서는 사장파로 분류할 수 있지만, 조광조 · 김안국의 학맥을 이어받은 사림파라는 사실도 부인할 수 없다.

하서는 1528년(중종 23년) 19세 되던 봄에 한양에 올라가 선비들이 성균관에 모여 칠월 칠석날을 기리는 백일장에 응시하여 장원으로 뽑혔다. 홍문관 대제학 이행이 기특히 여기며 사람이나 글이 모두 옥玉이라고 평하였다. 다만 혹시 남의 손을 빌리지나 않았나 의심하여 그를 성균관에 머무르게 하고 일곱 가지 제목을 주어 글을 시험했는데 모두 그 자리에서 지어 바쳤다. 시문의 운치가 모두 뛰어나니 이행은 크게 경탄해 마지않았다. 이 사실이 알려져 칠석부가 사람들의 입에 오르내렸다. 하서 사후 간행된 문집 하서집에 실린 ≪칠석부≫ 한 대목을 소개하면 다음과 같다.

칠석부

저녁이라 가을바람

으스스 불어오고.

옥우玉宇는 활짝 열려

유달리 드높아라.

밝은 빛이 돌고 도는

저 은하를 쳐다보고.

아름다운 명절이라

칠석을 느끼었네.(이하 생략)

七夕賦

秋風颯以夕起 玉宇廓其崢嶸

瞻雲漢之昭回 感佳節之載名

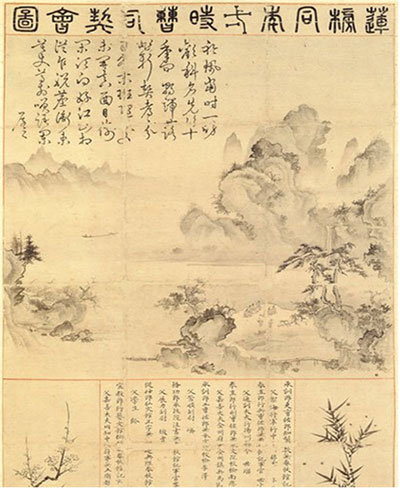

하서는 18세 되던 해부터 과거시험을 치르기 시작했다. 대과에 앞서 소과에 먼저 응시했다. 이때부터 4년가량 시험을 보기 위해 한양을 두어 차례 오갔다. 22세 되던 1531년(중종 26년)에 사마시에 너끈히 합격하여 성균관에 입학했다. 성균관이란 고구려 때부터 태학이란 이름으로 시작된 최고 교육기관이다. 오늘날의 국립대학교와 맞먹는 기관이다. 고려 말부터 성균관으로 이름을 바꾸어 조선 시대에도 계속 유학자와 관리양성 기능을 수행했다. 진사시와 생원시에 합격한 사람에게는 입학 기회가 먼저 주어졌고, 선발시험인 승보나 음서를 통해 입학할 수도 있었다. 정원은 200명가량 되었다. 성균관 유생을 학생이라 부르기도 하였다. 성균관 이외에 국립 교육기관으로는 오늘날의 중·고등학교에 해당하는 한양의 4부 학당과 전국 지방의 향교가 있다. 하서와 같이 진사시에 합격하여 성균관에 입학한 유생으로는 화담 서경덕, 대곡 성운, 휴암 백인걸, 임당 정유길, 금호 임형수 등이 있다. 오늘날로 치면 동창인데 옛말로는 동방同榜이라고 했다. 당시 사마시에 합격한 동기생 중 대과에 급제하여 조정에 진출한 선비들이 1542년(중종 37년)에 동창 모임에서 만난다. 모임에 참석한 사람은 당시 홍문관 정자로 있던 김인후 선생을 비롯하여 정유길 이조좌랑, 민기 병조좌랑, 남응운 형조좌랑, 이택 공조좌랑, 이추 승정원 주서, 윤옥 예문관 검열 등 7명이다. 탄탄대로가 보장된 신예 관료들이 모처럼 자리를 함께한 것이다. 이를 기념하기 위해 그린 그림이 이른바 연방동년일시조사계회도蓮榜同年一時曹司契會圖이다. 현재 국립광주박물관에 소장되어 있다. 이 그림에는 하서 선생이 쓴 칠언율시가 있으며, 말미에 그의 자字인 후지厚之라고 썼다.

당시 과거에 함께 급제한 선비들

십년 동안 과명이 앞서거니 뒤서거니

조정 신하로 요로를 같이해 새로운 계는 아니나

도성 아래 부서가 나뉘어 각기 반열이네

가는 곳마다 진면목 펴지 못해

한가함을 틈타 좋은 강산으로 향하네

서로 따라 잠시 세속 굴레 벗어나니

술잔 앞에 두고 우스개 소리 막지 마소

辛卯蓮榜曹司契會軸

衿珮當時一榜歡 科名先後十年間

朝端共路非新契 都下分司各末班

隨處未開眞面目 偸閒須向好江山

相從乍脫塵銜束 莫使尊前笑語闌

하서는 성균관에 들어간 이후 1533년(중종 28년)에 퇴계 이황을 만나 교유 관계를 맺고 함께 학문을 닦았다. 당시는 기묘사화를 겪은 지 얼마 되지 않아 선비들이 학문을 소홀히 하며 도학에 대해 말하기를 꺼리는 풍조였다고 할 수 있다. 그러나 하서와 퇴계는 한번 보고 서로 뜻이 맞아 끊임없이 토론하고 연구하며 학문과 덕을 닦았다. 후일 퇴계는 “(성균관에서) 서로 종유從遊한 이는 오직 하서 김인후 한 사람뿐이었다.”라고 술회했을 정도로 하서와의 돈독한 우의를 표시했다. 하서도 퇴계에 대하여 “선비 사회에서 보기 드물게 도리를 다하였고, 말과 행동이 일치하였다.”라고 평하였다는 기록이 있다. 얼마 지나지 않아 퇴계가 고향으로 돌아가게 되자 퇴계를 극찬하는 시를 지어주었다. 특히 하서가 퇴계의 시를 읽고 화운한 짧은 시 하나만 보더라도 퇴계와 하서의 교유 관계를 짐작할 수 있다. 여기서 화운和韻이란 남이 지은 시의 운자韻字를 써서 화답하는 시를 짓는 일을 말한다. 또 운韻이란 한자의 음절에서 성모를 제외한 부분 즉, 운모를 말한다. 우리 국어로 치면 자음을 제외한 모음을 뜻한다.

퇴계의 시를 보고 화운하다

퇴계가 지은 시를 읊조리고 나니

대낮이라 봄의 해가 공중을 도네.

임께서 종이 가득 적으신 노래로

온 집안 비파 소리 울리는 듯하네.

見退溪詩因和韻

詠歎退溪詩 輾空春晝日

夫君滿紙吟 一室如鳴瑟

하서는 성균관 생활을 한 지 얼마 지나지 않아 퇴계가 고향으로 돌아가게 되자 정표로 이별을 아쉬워하는 시를 지어주었다. 하서는 또 성균관에 있으면서 훗날 사돈 관계를 맺은 담양 출신 미암 유희춘도 만났다. 하서는 1535년(중종 30년)에 장성으로 일시 귀향했다가 1536년(중종 31년) 성균관으로 복귀했다. 그해에 최산두의 부음을 듣고 상복을 입은 다음 머리에 가마加麻를 하고 스승의 죽음을 애도하였으며, 기일에는 치제를 올렸다. 1539년(중종 34년) 여름 4월 예조에서 아뢰기를 “중국 사신이 시를 잘 짓는다 하여 이미 제술관을 많이 뽑았사오나, 성균관 과시에서 큰 명성을 얻은 김인후 등을 차출하여 이에 대비케 함이 어떠하옵니까?”하니 그렇게 하라 전교하였다. 하서가 아직 과거시험에 급제한 인물도 아닌데 벌써 중국 사신을 상대할 만한 인재로 국왕에게 천거될 만큼 명성이 높았다는 이야기다. 이렇게 해서 하서는 벼슬 없는 포의布衣로 제술관을 맡아 중국 사신과 시를 주고받았다.

과거급제와 벼슬길

(1) 과거라는 관문 통과

하서는 장성 대맥동 본가에서 유소년기를 보내면서 부친으로부터의 가정교육, 서당에서의 집단 학습, 이름난 학자나 명사를 찾아 일대일 강의를 듣는 개인 수업을 했다. 천자문으로 시작해서 한시, 소학, 사서오경에 이르기까지 사대부로서 갖추어야 할 교양과 전문지식을 열심히 공부했다. 그리하여 경서와 사장에 두루 능통했다. 당시 양반집 자제가 학문을 배우고 익히는 것은 유교 경전 공부를 통해 심신을 수양하고 인격을 도야하는 데 근본 목적이 있었다. 하지만 현실적인 이유는 과거라는 관문을 통과해 자신의 실력을 인정받고 입신양명의 기회를 얻고자 하는 것이었다고 할 수 있다.

고려 시대에 중국으로부터 도입된 과거 제도는 조선 시대에도 역시 관료의 등용문이자 출세의 사다리였다. 가문의 배경으로 시험 없이 관직에 나가는 음서와는 달리, 과거는 소정의 시험을 통해 당락이 결정되었다. 과거에는 문과·무과·잡과 ·소과 등이 있었다. 문관이 되기 위해서는 문과(대과라고도 함)를, 무관이 되기 위해서는 무과를, 통역관·의사 등 기술직 중인이 되기 위해서는 잡과를 치렀다. 소과인 생원·진사시는 ‘생원’ 혹은 ‘진사’라는 일종의 학위를 주는 시험이었다. 생원은 유교 경전 위주의 시험을, 진사는 시나 문장 위주의 시험을 3년에 한 번 치렀고 그때마다 전국적으로 200명(생원100명, 진사100명)만 뽑았다. 관료 선발과 직접 관련은 없지만, 합격자는 군역을 면제받고 향촌에서 사족의 대우를 받았다. 또 성균관에 입학하여 대과 시험 준비를 할 수 있었고 오늘날의 특별채용에 해당하는 음서 후보가 될 수 있었다. 절대 과소평가할 시험이 아니다.

하서가 유년기에는 주로 장성 대맥동에서 걸어 다니며 살았지만, 장가를 들어 처가 고을인 순창을 왕복하거나 전라도 관찰사의 부름을 받아 감영이 있는 전주를 내왕할 때 그리고 담양, 광주, 화순에 사는 스승을 찾아갈 때는 모두 조랑말을 타고 다녔을 것이다. 말을 끄는 건장한 머슴도 한 사람 동행한 것으로 기록에 나온다. 과거시험을 치르기 위해서나 성균관 유생 시절이나 조정에 입문해 관직에 있을 때 오고 가던 머나먼 한양 길 교통수단도 역시 조랑말에 의존했다.

하서가 여러 차례 응시한 과거시험은 문과였다. 문과 시험은 초시, 복시, 전시로 나누어 차례대로 시행되었다. 대체로 유교경전 실력, 문예창작 능력, 대책 같은 논술 능력을 시험하였다. 1차 시험인 초시는 지역 단위로 치러져 향시라고도 했다. 전국적으로 총 240명을 선발했으며, 2차 시험인 복시는 초시 합격자가 서울에 모여 치르는 시험으로 여기서 33명을 선발했다. 그야말로 좁은 문이었다. 이 명단에 들어가면 사실상 문과 합격 확정이었다. 3차 시험인 전시는 복시 합격자 33명의 등수를 결정하는 것이었기 때문이다. 전시는 왕이 직접 나와서 문제를 내는 ‘책문策問’에 대하여 응시자가 논술 답안 형식의 ‘대책’을 작성해 올리는 방식이었다. 어전에서 현실의 국가정책이나 사회문제가 되는 사안에 대하여 하루 내내 시간을 들여 답안을 작성하여 제출하는 것이었다. 출제자인 왕의 심중을 제대로 헤아리면 장원이 될 확률이 높았다. 기록에 의하면 왕에 따라 실제로 다음과 같은 문제가 ‘책문’으로 출제되었다.

* 세종 – 인재를 등용하고 양성하는 방법에 대해 논하여라.

* 중종 – 명나라와의 외교관계를 유지하기 위해 어떤 사람을 사신으로 선발해야 하는지를 논하여라.

– 술의 폐해는 오래되었다. (중략) 우리 조선의 여러 훌륭한 임금님들께서도 대대로 술을 경계하셨다. (중략) 그런데도 오늘날 아랫사람들이 술 마시기를 좋아하는 폐단이 더욱 심해져, 술에 빠져 일을 하지 않는 사람도 있고, 술에 중독되어 품위를 망치는 사람도 있다. 흉년을 만나 금주령을 내려도, 민간에서 끊임없이 술을 빚어 곡식이 거의 다 없어질 지경이다. 이를 구제하려면 어떻게 해야겠는가?

* 명종 – 근래에 와서 학교가 제 기능을 못 하고 있다. 이를 개선할 방책을 논하여라.

– 해와 달이 떴다 지는데 어떤 때는 낮이 길고 어떤 땐 밤이 긴데 왜 그런가? 일식과 월식은 왜 생기나? 밤하늘의 보통 별과 행성들의 움직임을 상세히 설명할 수 있는가? 갑작스럽게 나타나는 별이나 혜성은 어떤 때에 보이는가? (이런 생소한 천문학 문제는 응시생들을 당황하게 했을 것이다. 당시 율곡 이이가 수준 높은 ‘천도책’을 답안으로 제출했다고 한다.)

* 광해군 – 공납품을 토산물 대신 쌀로 바꾸는 것에 대해 논하여라.

– 어렸을 때는 새해가 오는 것을 다투어 기뻐하지만, 점차 나이를 먹으면 모두 서글픈 마음이 드는 것은 무엇 때문인가? 세월이 흘러감을 탄식하는 데 대한 그대들의 생각을 듣고 싶다.(1616년 광해군 8년 증광 회시 책문으로 다소 감성적인 내용이다.)

* 숙종 – 왜국에서 울릉도를 죽도라고 부르며 우리 백성들의 어로 활동을 금지해 달라고 요청했는데 우리의 입장을 설명해 줘도 들을 생각을 안 한다. 이를 어찌하면 좋겠는가?

* 정조 – 온갖 식물 가운데 이롭게 쓰이고 사람에게 유익한 물건으로 남령초보다 나은 것이 없다. 어떻게 하면 모든 백성이 남령초를 피우게 할 것인지 대책을 말해 보라.(1796년 규장각 초계문신 남령초 책문으로, 여기서 말하는 남령초란 담배를 가리킨다.)

이렇게 3차 시험인 전시는 합격자의 순위를 정하는 시험으로 왕이 직접 채점까지 주관했으며 성적순으로 갑과에 3명, 을과에 7명, 병과에 23명을 배정했다.

<갑과>

1~3위

1위: 장원 – 종6품 수여, 이를 ‘출육’이라고 한다.

2위: 아원 – 또는 방안이라고도 부른다. 정7품 수여

3위: 탐화랑 – 을과와 병과 급제자들의 어사화는 이 사람이 왕으로부터 전달받아 꽂아준다. 정7품 수여

<을과>

4~10위 – 정8품 수여

<병과>

11~33위 – 병과 23명은 정9품 수여

문과 시험은 3년에 한 번씩 치르는 식년문과 이외에 국가에 경사가 있거나 할 때 비정기적으로 치르는 별시 제도가 있었다. 하서는 별시를 통해 등용문에 올랐다. 별시의 시험과목은 식년시와 마찬가지로 초장에서는 두 가지 문제를 출제하고, 종장에서는 대책 1편으로 하였다. 관례적으로 전국의 유생이 서울에 모여 시험을 보았다. 초시를 마치면 합격자에게 4서 중에서 추첨한 1서書와 3경經 중에서 자원하는 1경을 묻는 복시를 보게 했고, 전시에서는 식년시 문과 전시와 같이 대책 중에서 1편을 작성하게 했다. 하서가 치른 별시 중 전시의 ‘대책’은 고난도의 논술 시험이었다. 출제문제가 하서전집에 실려 있는데 상당히 긴 편이다. 오늘날보다 훨씬 시간도 오래 걸려 답안지를 작성했을 것이고, 엄격한 채점 과정을 거쳐 합격한 응시생의 답안지를 임금 앞에서 직접 읽었다고 한다. 하서의 스승인 모재 김안국이 당시 대제학으로서 하서를 비롯한 합격생 답안지를 읽는 독권관을 맡았다. 인연이란 참 묘한 것이다.

하서 선생이 치른 과거시험 전시 출제 문제

별시책제

독권관 대제학 김안국 제

왕은 말한다. 공자께서 도학을 전하셨으나 한동안 맥이 끊어졌다가 송나라 때 정호·정이 형제 등이 새로운 근원을 찾아 부흥했고 주자가 그 실마리를 이었다. 그때 학문에 종사하는 선비가 적은 것은 아니었는데, 그중에서 밝은 모습이 특히 드러나는 이는 누구라고 생각하는가. 학문이 치우치고 얽매어서 스승의 근본 가르침을 잃은 자는 누구이며 근본 가르침을 잘 전하여 폐단이 없는 자는 누구인지 낱낱이 말할 수 있겠는가. 주자와 같은 시대에 태어나 학문으로써 세상에 이름난 자가 역시 많았다. 학문이 주자와 더불어 같은 자는 누구이고 다른 자는 또 누구인지, 그 같게 된 것과 다르게 된 까닭을 낱낱이 실상을 지적하여 말할 수 있겠는가. 같게 나간 자는 굳이 의심할 바 없거니와, 다르게 나간 자도 취할 만한 것이 없지 않겠는가.

나는 비록 덕이 적고 일에는 어두우나 임금이자 스승의 소임을 담당하여 학문을 일으키고 인재를 육성하고자 한다. 세상의 학문하는 자들이 치우치고 얽매이며 다르고 같은 견해가 없이 하나같이 성리학에 밝은 학자들이 많았던 염계와 낙양의 올바른 세상으로 돌아가게 하려면 그 길은 어디서 말미암아야 하겠는가. 여러 유생은 각기 평소에 공부하며 얻음이 있는 것을 답안지에 적도록 하라. 내가 직접 볼 것이니라.

科擧試驗 殿試 出題問題

別試 策題

讀券官 大提學 金安國 製

王若曰。道學自洙泗絶傳之後。復興於濂洛。二程發其源。紫陽紹其緖。當時從學之士。以高弟稱者。不爲不多。其章章尤著者誰歟。學有偏繫而失師之旨者。與最得其宗而傳之無弊者。可歷言之歟。紫陽同時而出。以學名世者亦多。其學與紫陽同者誰。異者誰歟。其所以同所以異者。可歷指其實而言之歟。其所以同者。固無可議。而所以異者。亦無可取者歟。予雖寡昧。當君師之任。伊欲興學育材。使世之學者。無偏繫異同之見。而一歸於濂洛之正者。其道何由。子諸生其各以平日講論而有得者。著之于篇。予將親覽焉。

하서는 드디어 31세 때인 1540년(중종 35년) 별시別試 문과文科 병과丙科에 급제했다. 짧지 않은 과거시험 준비 기간에 마침표를 찍은 것이다. 당시 합격자 평균 연령에 비추어 보면 31세가 그리 빠르지도 늦지도 않은 편이다. 하서와 성균관에서 만난 이후 친밀한 관계를 유지했던 퇴계 이황은 34세 때 급제했다. 하서가 사마시에 합격한 때로부터 대과 합격까지 9년이나 걸린 데는 몇 가지 이유가 있었다. 첫째, 하서는 기본적으로 성균관 유생을 문과 급제를 위한 수험생으로만 생각하지 아니했다. 둘째, 유교 경전을 달달 외워 번지르르한 답안지나 작성하는 공부를 벗어나 자연과 인생을 주제로 시를 짓고 폭넓은 독서와 토론을 즐겼다. 셋째, 한미한 시골 선비로서 퇴계와 같이 인품과 학문이 뛰어난 선후배와 활발한 교유관계를 맺는데도 시간과 노력을 적지 않게 투자했다. 그 과정에서 보람도 있었겠지만, 신분 사회인 조선에서 과거 급제를 해야 비로소 제대로 된 양반으로 쳐주니 스트레스도 꽤 받았을 것이다. 경제적 출혈도 만만치 않았을 것으로 짐작된다. 참고로 양반이란 호칭은 원래 문반과 무반을 가리키는 말이었다. 과거시험 또는 음서를 거쳐 문관이나 무관을 지낸 사람이나 그 가족을 일컫는 말이 점차 양인 중에서 중인 및 상민을 제외한 사대부로 확대 적용되었다.

(2) 청운의 뜻 품고 출발

하서가 처음 임명받은 벼슬은 앞에서 살펴본 바와 같이 권지 승문원 부정자였다. 조정에 발을 딛게 되면서 외교문서 작성 등을 담당한 관청인 승문원에 첫 발령을 받았다는 것은 문장력이 뛰어난 하서에게는 적재적소 배치였다. 비록 종9품 말단 직급의 수습 공무원이었지만 외교문서 검토와 교정, 교서관의 서적 교정과 제향의 축문 필사·검토를 맡아보던 보람 있는 관직이었다.

이듬해인 1541년(중종 36년) 4월 호당에 들어가 사가 독서를 하였다. 사가 독서는 유능한 젊은 문신을 뽑아 휴가를 주어 독서당에서 공부하게 하던 제도였다. 함께 뽑힌 퇴계 이황 등 13명은 계契를 조직하고 서로 교유하였는데 그 기록이 호당수계록湖堂修契錄이란 이름의 목록에 남아 있다. 그해 10월 홍문관 정자 겸兼 경연전경, 춘추관 기사관에 제수되었다. 이어서 1542년(중종 37년) 7월에 학식과 덕망이 높은 사람들이 맡는 청요직淸要職인 홍문관 저작으로 승진했다. 홍문관은 하서 선생이 5년여 관직 생활 기간 중 절반 가까이 근무한 곳이다. 사헌부, 사간원과 더불어 삼사의 하나로 손꼽혔고 옥당이라는 별칭이 있던 기관이다. 이런 자리에 오른 하서 선생의 자부심과 각오는 각별했을 것이다. 자손들에 대한 당부임과 동시에 스스로 채찍질하는 선생의 선비정신이 다음과 같은 시에 고스란히 담겨있다.

말과 술과 색을 경계하다

이치에 맞고 때가 되어야 말을 하며

덕으로 거느리면 취해 떠들 일 있으랴.

현현역색은 성실이 존재하는 곳이니

고분고분 널 가르쳐 자손에 미치도록.

誡言酒色

理到惟應時後言 德將寧有醉中喧

賢賢最是存誠處 誨爾諄諄到子孫

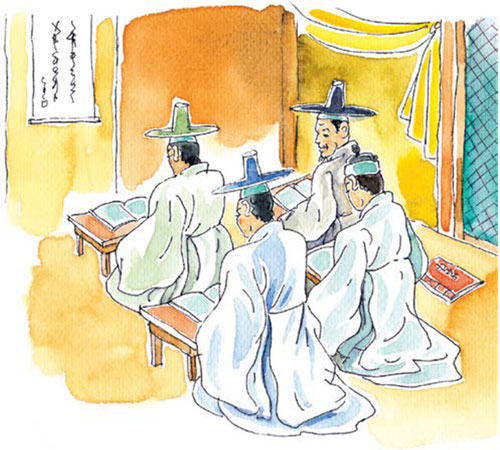

이렇게 여러 관직을 거쳐 34세 때인 1543년(중종 38년) 홍문관 박사 겸 세자시강원 설서에 임명됐다. 이러한 자리에 김인후를 임명한 것은 왕의 의중이 아니면 어려운 일이니 하서는 막중한 책임감을 느꼈다. 이제 하서는 세자(훗날의 인종)의 스승이 돼 군신 관계와 사제 관계를 동시에 맺은 셈이 됐다. 이렇게 시작된 인종과의 인연은 하서의 생애에 큰 영향을 미친다. 공교롭게도 몇 달 전 동궁에서 불이 발생해 안채가 잿더미가 되고, 방화범이 누구인지를 둘러싸고 조정에서는 논란이 벌어지는 등 뒤숭숭한 상황이어서 매우 민감한 시기에 중책을 맡은 것이다. 동궁은 경복궁 근정전과 강녕전 동쪽에 세자가 거처하는 전각이 있어 붙여진 이름이다.

세자 교육기관인 시강원은 원래 왕세자를 위한 교육제도인 서연에서 비롯됐다. 고려 중엽에 북송에서 경연과 함께 도입되었는데, 유교를 국시로 삼은 조선 시대에 본격적으로 실시되었다. 영의정이 이곳의 총책임자였다. 여기에 소속된 관리들 가운데 당상관은 모두 다른 관직을 가진 겸관이었고, 당하관은 서연 강의만 전담했다. 하서의 관직인 설서說書(정7품) 등 10여 명이 강의를 맡았다. 강의교재는 경서와 역사책이 기본이었다. 경서로는 4서(논어· 맹자· 대학· 중용)를 공부하였고, 5경 중에서는 《상서》와 《시경》을 주로 공부하였다. 역사책으로는 통감과 강목이 중심이었다. 강의는 세자가 전번 시간에 공부한 대목을 한번 먼저 암송한 후 책을 보면서 번역하였다. 당하관 가운데 상급자가 당일 공부할 대목을 읽고 번역하고 세자가 이를 되풀이하였다. 끝으로 보충설명을 하는데, 이때는 당직 서연관 전원이 참석하였다. 강의는 하루에 세 번(조강·주강·석강) 실시하였다. 여름과 겨울에는 대개 방학이 있었으며, 제사와 왕의 생일 같은 공식행사가 있을 때는 휴강하였다. 서연에서 이야기한 내용은 서연일기에 기록하였으며, 강의교재와 참고도서는 장서각에 두었다. 하서에게 있어 1543년(중종 38년)은 희비가 교차하는 시기였다. 한편으로는 세자시강원 설서 임명이라는 행운을 맞았지만, 다른 한편으로는 각별한 인연을 맺어온 스승인 모재 김안국 선생의 부음을 듣게 되었다. 하서는 이때 스승을 추모하며 애도하는 글 만사挽詞를 지어 바쳤다. 하서의 만사 3수首 중에서 두 번째가 가장 심금을 울린다.

모재 김선생 만사

호남 땅 두루두루 정사 펴던 날

선정으로 높은 덕성 우러렀다오.

작은 벗이라 불러 주어 부끄러웠고

과거 볼 땐 외람되게 문생 대열에.

문예가 출중하다 칭찬 아끼지 않으셨고

학문은 강구해서 밝히기를 좋아하셨네.

천지 가득 한 줌 향을 피워 올리니

슬픈 한이 가슴 속에 격동합니다.

挽慕齋金先生

湖邑旬宣日 棠陰仰德聲

褒名慙小友 應擧忝門生

末技煩推獎 斯文愛講明

乾坤香一瓣 悲恨激中情

(3) 세자 시절 인종과의 인연

조선의 12대 국왕이 될 세자는 중종의 적장자로 이름은 이호李岵(1515~1545)이고 1520년(중종 15년)에 세자로 책봉됐다. 세자는 불운하게도 태어나자마자 생모인 장경왕후가 출산 후유증으로 세상을 떠났고 세자의 건강도 어려서부터 병약한 편이었다. 계모인 문정왕후 밑에서 양육을 받고 자랐는데, 자신이 출산한 아들이 없던 문정왕후는 초창기엔 세자를 친아들처럼 대하며 정성껏 돌보아 주었다. 세자가 등극하면 노후를 의탁할 속셈이었는지 모른다. 하지만 뒤늦게 1534년(중종 29년)에 문정왕후 자신이 아들 환(훗날 경원대군을 거쳐 즉위한 명종)을 낳은 이후에는 태도가 돌변해 세자를 적대적으로 대하였다. 궐내에서 세자를 구박하고 위협하던 사람은 문정왕후 말고도 많이 있었다. 1509년(중종 4년)에 아들 복성군을 낳은 중종의 후궁 경빈 박씨가 먼저 세자를 박대했다. 복성군은 인종보다 여섯 살 더 먹은 왕자다. 경빈 박씨는 왕의 총애를 등에 업고 세자를 심하게 견제했다. 결국 1527년(중종 22년)에 세자 저주 사건에 연루돼 모자가 함께 폐출되었다가 1533년에 사약을 받았다. 이때 세자의 마음도 편치 않았다. 이 밖에도 세자 시절 인종은 목숨을 위협하는 사건을 숱하게 겪었다. 하지만 세자는 워낙 총명한 데다가 심성이 착해 도덕군자라는 평을 들으며 잘 성장한 사람이다. 대궐 안팎에서 “세종이 다시 돌아왔다.”라는 호평을 받은 인물이었다. 하서는 훗날 인종으로 즉위할 세자의 자질이 뛰어나 태평성대를 이끌 수 있을 것이라 확신해 성심껏 가르쳤다. 세자의 덕성도 출중해 고대 중국 요순시대의 다스림을 기약할 수 있겠다는 예상을 하고 지성껏 이끌었다.

그 무렵 세자 주위에서는 1543년(중종 38년) 1월 7일 경복궁 동궁에서 발생한 화재 사건의 방화범이 누구인지를 둘러싸고 논란이 벌어졌다. 그날 화재가 일어났을 때 대궐의 관계자들이 불을 끄기 위해 신속히 움직이지 않고 우왕좌왕한 것이 문제가 되었다. 세자도 불 속에서 바로 뛰어나오지 않아 큰 소동을 빚었다. 소식을 듣고 달려온 중종이 큰 소리로 찾자 비로소 밖으로 몸을 피신했다고 한다. 세자는 화를 피했지만, 불과 두 달 후에 또다시 동궁에 불이 나 세자는 창덕궁으로 거처를 옮겨야 했다. 일부 야사에서는 동궁에 화재가 발생했을 때 세자가 차라리 불길 속에서 목숨을 포기하려 했다는 이야기가 전하기도 한다. 아바마마는 저렇게 나를 애타게 찾고 계시지만 어마마마(문정왕후)는 내가 죽기를 바라는 것 아니냐는 생각으로 혼란스러웠다는 기록도 있다.

당시 궁중에서는 이 화재가 윤원로의 소행이라는 소문이 돌고 있었다. 야사에 의하면 소윤小尹의 영수였던 윤원로는 문정왕후가 낳은 왕자 환(훗날 경원대군을 거쳐 즉위한 명종)의 외숙이어서 세자를 해칠 동기가 충분했다. 그런데도 결국은 범인을 색출하지 못했고, 대윤과 소윤의 각축 속에 세자의 앞날도 한 치 앞을 내다보기 어려웠다. 하서로서는 중전인 문정왕후가 세자를 눈엣가시로 여기고 자기가 낳은 왕자 환(경원대군)을 보위에 앉히기 위해 무슨 흉계를 꾸밀지 몰라 각별히 경계했다. 1537년(중종 32년) 숙청된 좌의정 김안로도 한때 세자의 스승이었다는 사실을 주목해야 했다. 김안로는 이조판서까지 지냈으나 권력을 남용하다가 한 차례 유배까지 갔던 인물이다. 그러나 유배에서 풀려나 중용된 이후에 동궁의 세자를 보호한다는 구실로 또다시 실권을 장악해 정적을 제거했다. 급기야 문정왕후 폐위까지 기도하다 발각돼 사약을 받고 세상을 떠났다.

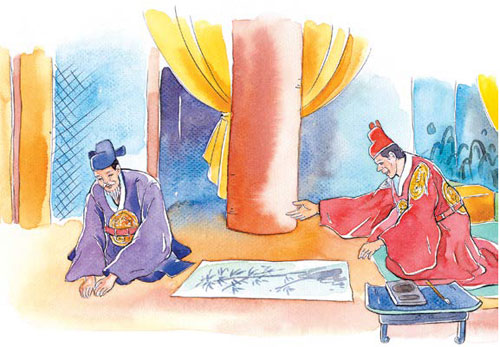

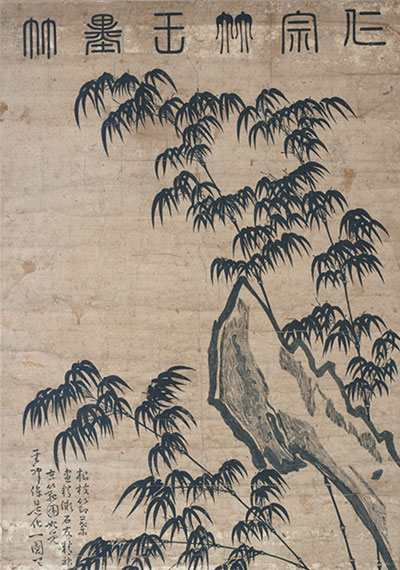

세자는 시강원에서 김인후 설서를 대면하자 곧바로 하서의 학문과 도덕이 훌륭함을 알아차렸다. 하서보다 오래전에 세자의 스승을 지낸 김안로와는 격이 달라도 한참 다르다는 것을 간파했다. 그래서 정성 가득한 마음으로 스승을 공경하는 예를 갖추었다. 두 사람은 자주 독대하면서 정사에 관한 의견을 나누는 등 서로 뜻이 맞아 교분이 날로 두터웠다. 하서가 당직 근무를 하는 날이면 세자가 간혹 나와 어려운 국정에 대해 논의하다 밤이 이슥해서 마치는 일이 적지 않았다. 치열한 권력투쟁의 한복판에서 학식과 신의를 겸비한 참된 선비이자 스승인 하서에게 인종의 마음이 끌린 것은 어쩌면 당연한 일일지 모른다. 하서는 이렇게 차기 왕의 자리에 오르게 될 세자와 각별한 인연을 맺게 됐다. 세자는 본래 예술에 능하였으나 일찍이 남에게 나타내 보인 적이 없었다. 하지만 유달리 하서 김인후에게는 손수 그린 묵죽도墨竹圖를 하사했다. 그러면서 그림 여백에 시를 지어 써서 시화축을 만들어 보라고 주문했다. 인종의 그림은 거친 바위 뒤에 위태롭게 솟아있는 네 그루의 대나무를 그린 것이다. 그런데 그림 속 대나무는 우리가 일반적으로 접해 온 대나무의 모습과는 사뭇 다르다. 가파른 절벽 위에 자리 잡은 대나무의 가느다란 줄기는 위태로워 보이고, 그림 속 거친 바위는 당장이라도 대나무를 덮칠 듯 위협적으로 보인다. 동궁전 화재 등 끊임없는 위협을 겪은 자신의 마음이 담긴 묵죽도를 그려 김인후에게 보여준 것이다. 하서가 이에 화답하여 지은 시는 다음과 같다.

인종 묵죽도에 화답하여 지은 시

뿌리 가지와 마디 잎사귀는 빈틈없이 촘촘하고

돌을 벗 삼은 정갈한 뜻은 한 폭에 가득하네.

성인의 영혼이 조화와 짝하니

어김없이 천지랑 한 덩어리로 뭉쳤네.

應製題 睿畫墨竹

根枝節葉盡精微 石友精神在範圍

始覺聖神仵造化 一團天地不能違

하서도 그림 속 연약한 대나무에서 세자의 모습을 본 것 같다. 그런 세자의 뜻을 이해하고 그림 한 편에 답시 한 수를 적은 것이다. 그림 속 바위가 대나무를 해치는 것이 아니라, 대나무의 든든한 버팀목이 되어 준다는 내용의 답시를 통해 김인후는 세자에 대한 충의를 보였다. 이렇게 묵죽도를 하사한 것은 머지않아 왕이 될 사람으로서 세자가 베풀 수 있는 최고의 배려요, 신뢰의 표시였다. 차기에 왕이 될 세자가 그림을 그려 스승에게 주고, 스승은 그림에 답시를 써 존경과 신뢰의 증표를 남겼다. 인종과 김인후의 이야기는 후대에도 전해져 군신관계의 표본으로 남았다. 훗날 나주목사 박동설에 의해 ≪인종 묵죽도≫는 목판으로 인각되어 널리 유통되었고, 조선 제22대 왕 정조는 전라남도 장성 필암서원에 목판을 보관할 수 있는 ‘경장각’을 짓고 친히 편액을 써 내리기도 했다.

국립광주박물관에 목판본이 소장되어 있고 장성군 필암서원에는 사본이 소장되어 있다.

이후에도 세자는 ≪주자대전≫ 한 질을 하사할 정도로 하서에 대한 배려가 남달랐다. 두 사람의 신뢰와 배려는 후대에 이르기까지 바람직한 군신 관계의 모델로 널리 알려졌다. 이때부터 하서의 마음속에는 인종에 대한 충성심이 굳고 깊게 자리 잡게 되었다. 하서가 세자와 좋은 관계를 유지했던 결과라고 할 수는 없겠지만, 세자시강원 설서로 일한 지 얼마 안 되는 1543년(중종 38년) 여름에 홍문관 부수찬 지제교 겸 경연검토관으로 승진하였다. 그리고 1519년(중종 14년) 기묘사화 때 희생된 조광조 선생을 비롯한 충신들의 명예 회복을 왕 앞에서 직접 건의했으나 중종은 하서의 주청을 절반만 받아들였다. 기묘명현의 복권은 조정의 기강에 관한 문제이므로 어렵다고 거절한 대신 ≪소학≫이나 ≪향약≫은 허용하도록 했다. 하서는 실망을 금치 못했지만, 후일을 기약할 수밖에 없었다. 다행히 인종이 새로 왕위에 즉위하자 첫 정사로 성리학 숭상과 현량과 복원에 더하여 기묘년에 희생된 선비들인 조광조·김정·기준 등의 신원을 허락하였다.

(4) 정암과 하서의 꿈

조선 중기에 성리학 이념을 토대로 이상사회를 지향하는 정책을 구상하고 실천하다 좌절했던 정암靜庵 조광조趙光祖(1482~1520)는 우리 역사의 한 페이지를 장식한 보기 드문 개혁 정치가였다. 하서 김인후보다 한 세대 앞서 살다 간 풍운아 같은 인물이다. 그의 삶은 문신이자 학자답지 않게 매우 역동적이고 굴곡 많은 한 편의 드라마였다. 16세기 전반에 조선 사회는 그동안 누적된 모순으로 말미암아 점차 기본적인 통치 질서에 동요와 변화가 일어나고 있었다. 특히 토지제도, 군사제도가 문란해지면서 훈구파 세력이 권력을 이용하여 대토지 점유에 나섰다. 지배층은 사치와 방종을 일삼았고, 부정부패는 농민들에 대한 수탈로 이어졌다. 한양에서 태어나 자란 정암은 김종직의 학통을 이어받은 김굉필 문하에서 수학했다. 성균관 유생 시절을 거쳐 과거에 급제한 후 중종의 눈에 들어 조정에 발탁되었다. 중종의 훈구파 견제 정책에 힘입어 홍문관과 사간원에서 언관 활동을 활발히 전개해 적폐를 청산하고 새로운 세상을 여는 데 힘썼다.

기묘사림의 사상적 특징은 조광조가 경연에서 공개적으로 주장했다. 도학을 높이고(崇道學) 인심을 바르게 하며(正人心) 성현을 본받고(法聖賢) 지치를 일으킴(興至治)이 바로 그것이다. 여기서 도학은 성리학과 거의 같은 의미로 도덕・윤리의 실천적인 측면을 강조할 때 많이 사용하였다. 지치는 중국 고대 국가인 하・은・주 삼대의 이상 정치를 의미한다. 사림의 학문적 기반으로 《소학》과 함께 중시된 것이 성리학 입문서인 《근사록近思錄》이었다. 특히 조광조는 근사록을 소학보다 중시하였으며 개혁 정책의 이론적 기반으로 삼았다.

그는 우선 정치적 꿈인 도학 정치 구현을 위해 성리학 이론서를 널리 보급했다. 실력과 인품을 고루 갖춘 인재 발탁을 명분으로 과거시험과는 별도로 현량과 제도를 관철해 사림파의 정계 진출에 앞장섰다. 향촌 사회에 유교적 풍속과 성리학적 질서가 뿌리를 내리도록 일종의 자치규약인 향약鄕約을 제정해서 시행하도록 지원했다. 훈구 세력의 수족인 지방 수령들의 횡포를 견제하기 위한 목적에서 강력히 밀어붙였다. 도교가 받드는 여러 신에 대한 제사를 주관하는 소격서昭格署란 관청이 유교 국가를 지향하는 조선에 맞지 않는다고 판단해 조정 내의 강력한 반대를 무릅쓰고 기어코 폐지했다. 토지제도의 개혁에 있어서는 토지를 균등하게 분배하는 제도인 균전제와 농민들에게 국가의 토지를 나누어 주는 대신 매매를 못 하게 하는 한전제 등을 도입하려 했다. 여기에 더하여 훈구 세력에게 결정적인 타격을 가했다. 중종반정 공로자로 책정되어 혜택을 누리던 정국공신 105명 중 76명의 공적이 가짜라는 이유로 공신록에서 삭제해 버렸다. 이렇게 조광조를 비롯한 사림파가 주도한 급진적인 개혁 정책의 명분은 충분했다. 하지만 이를 지지하고 뒷받침한 세력은 미약했다. 반대파가 사주해 궁궐 내의 나뭇잎에 ‘주초위왕走肖爲王’이란 글자까지 새겨 넣은 일이 빚어지기도 했다. 결국은 개혁의 찬반 갈등 속에서 피로감을 느낀 중종의 태도 변화로 조광조의 개혁 정치는 실패하고 말았다. 사관들은 정암이 중종의 역린을 건드렸다고 기록했다. 마침내 1519년 정암은 역모로 몰려 투옥되고 전라도 능주로 유배되었다가 수개월 만에 사약을 받는다. 한양에서 온 금부도사가 약사발을 내밀자, 왕이 있는 북쪽을 향해 큰절을 올린 뒤 다음과 같은 ≪절명시≫ 한 수를 남기고 사약을 마셨다고 한다. 그의 나이 39세였다.

조광조의 절명시

임금을 아버지처럼 사랑하고

나라를 집안처럼 걱정하였네.

밝은 해가 세상을 굽어보고 있으니

내 붉은 충정을 환히 비추어 주리라.

趙光祖 絶命詩

愛君如愛父 憂國如憂家

白日臨下土 昭昭照丹衷

정암의 마지막 관직은 대사헌이었다. 오늘날로 치면 검찰총장에 해당하는 고위직이다. 삼사三司의 하나인 사헌부 책임자와 그 추종 세력을 전광석화처럼 제거한 것은 훈구 세력이 왕권을 등에 업고 자행한 일종의 친위 쿠데타 성격이 강하다. 하지만 정암은 사후 25년이 되는 1545년(인종 원년)에 하서가 앞장섰던 신원이 이루어졌다. 또 선조 때 영의정으로 추증되었다. 하서보다 먼저 문묘에 종사된 해동 18현 중 한 사람이며, 시호도 역시 하서와 같은 문정文正이다.

역사적으로 중종에서 인종을 거쳐 명종에 이르는 조선 중기는 한마디로 혼란의 시기였다. 하서가 벼슬길에 나갈 때쯤에는 얼마 전까지 조정에서 공포정치를 폈던 김안로가 죽고 김안국·이언적 등 어진 이들이 조정에 들어와 좋은 정치를 기대할 만했다. 하지만 왕의 척족 세력들이 서로 권세를 잡으려고 알력을 일으키고 있어 우려되는 바가 많았다. 하서도 조금만 생각을 바꾸면 곡학아세로 시류에 편승할 수 있었다. 하지만 그는 절대 그렇게 하지 않았다. 곧은 성정의 소유자인 하서는 단순히 입신양명을 추구하는 관료로만 존재한다는 것이 생각할 수도 없는 일이었다. 연산군 시절에 조선 전체가 송두리째 흔들린 폭정의 기억이 생생하고, 기묘사화 광풍의 여진이 아직 남아 있던 무렵이었다. 그런데도 하서는 주저하지 않고 조광조에게 사약을 내린 임금 중종 앞에서 감히(?) 기묘 명현의 신원을 주청한 것이다. 정암이 꿈꾸던 이상사회가 하서도 꿈꾸던 목표였기 때문이다.

하서는 학문 계보 상 유소년기에 ≪소학≫을 배웠던 김안국의 직계 제자다. 김안국은 조광조와 함께 김굉필에게서 성리학을 배웠다. 앞에서도 언급했다시피 고려말과 조선 초·중기 성리학의 도통은 정몽주-길재-김숙자-김종직-김굉필-조광조 · 김안국-이황 · 김인후-이율곡 순으로 내려온다. 하서는 이렇게 성리학 도통의 직계로서 조광조와 학맥으로 맺어진 인연이 깊다. 하서가 정암을 직접 대면한 일은 없지만, 정암 조광조를 존경하고 그의 억울한 죽음을 애석해하였을 것이라는 사실은 능히 짐작할 수 있다. 특히 하서가 18세 때 학문을 개인지도 받기 위해 전라도 화순 동복에서 유배 생활을 하고 있던 신재 최산두를 찾아다녔는데, 기묘 명현의 한 사람인 신재로부터 기묘사화의 뼈아픈 이야기를 귀에 못 박히게 들었을 것이다. 그래서 하서는 성리학을 깊이 있게 공부하면 할수록, 언젠가는 조광조에게 사약을 내린 기묘사화의 잘못됨을 지적하고 희생자들의 신원을 주청하겠다고 마음먹었을 것이다. 이로 미루어 보아 정암과 하서는 세월을 뛰어넘은 동반자 관계를 유지했다고 볼 수 있다. 그것도 멀고 험한 인생길에서 함께 같은 방향을 바라보며 행동한 좋은 동반자 관계였다.

호남에 있어서 기묘사화는 향촌 선비들의 사상과 의식을 발전시키는 커다란 자극제가 되었다. 그것은 정암 조광조가 화순 능주로 유배해 와서 생을 마감하자, 성리학적 이념에 기반한 이상사회를 구현하고자 했던 기묘 사림들의 정신적 정통성이 자연스럽게 호남 선비들에게 전수되었기 때문이다. 하서 김인후도 기묘 사림의 문하에서 성장하고 그 정신을 계승함으로써 호남 성리학의 발전토대를 쌓은 사람이다. 하서는 학문이나 인품 면에서 기묘 사림의 후계자이다. 그는 개혁정치로 훈구 세력의 적폐를 청산하고 백성이 고루 잘 사는 이상사회를 건설하는 데 힘을 보태려 했다. 자신의 안위를 돌보지 않고 사림 세력의 복권과 결집을 통해 성리학 질서가 확립된 사회를 구현하고자 노력했다.

그것이 위태로운 처지에 놓인 인종을 실질적으로 보필하는 길이라고 생각했기 때문이다. 정암이 사림 대표로 활약하다 젊은 나이에 목숨을 잃고 꺾일 수밖에 없던 ‘개혁 정치의 깃발’, 하서가 천명과 중화의 실현을 꿈꾸다 중도에서 거두어야만 했던 ‘도학 정치의 깃발’은 30여 년의 격차에도 불구하고 뚜렷한 동질감이 느껴진다.

인종과 사별 그리고 낙향

(1) 장성으로 돌아와 은거

1545년 여름 하서에게 청천벽력 같은 소식이 들려온다. 혼탁한 궁중을 제자리로 돌려놓을 것으로 믿어 의심치 않던 인종이 돌연히 별세했다는 부음이다. 인종의 갑작스러운 승하에 충격을 받은 하서는 벼슬을 내던지고 고향 장성으로 돌아와 은거 생활에 들어갔다.

같은 시기에 모든 벼슬을 거절하고 평생을 학문과 후진 양성에 힘쓴 경상 우도의 남명 조식(1501∼1572) 선생처럼 산림처사의 길을 걸은 것이다. 사전에 남명과 하서가 교감을 했다는 기록은 없다. 하지만 훗날 남명이 문정왕후의 사실상 군주 노릇을 신랄히 비판하자 소식을 전해 들은 하서가 그를 높이 평가했다고 한다.

그해 명종이 12세의 어린 나이로 즉위했다. 왕대비인 문정왕후는 왕이 15세가 되지 않았기 때문에 당연히 수렴청정에 들어갔다. 그것도 편전까지 나와 왕과의 사이에 쳐진 발 즉, 수렴 뒤에서 일일이 국정에 간여했다. 명종에 앞서 성종 때 수렴청정을 한 정희왕후는 대비 궁에서 나오지 않고 내관을 통해 명령을 전달하는 간접적인 방식으로 정사에 간여했다. 그런데 문정왕후는 문자를 알고 유교적 지식까지 쌓았다는 명분을 내세워 노골적인 개입을 한 것이다. 심지어 왕과 대신들의 경연 석상에도 참석했다. 가히 여자 군주로 불릴 만한 왕대비였다. 조정 내외에서 염려한 대로 문정왕후는 왕에 맞먹는 권력을 행사하면서 정치를 어지럽혔다.

먼저 명종 즉위 원년에 4대 사화의 대미를 장식하는 을사사화를 일으켜 반대파를 제거했다. 문정왕후의 밀지에 따라 윤원형을 중심으로 한 소윤이 나섰다. 사림파 선비로서 선왕인 인종 편에 섰던 윤임 등 대윤 계열 인사 40여 명을 역모죄로 몰아 죽이거나 귀양을 보냈다. 퇴계 이황도 을사사화가 일어나자 43세의 나이에 고향으로 낙향에 도산서원에서 학문을 연구하고 후학을 양성하기 시작한다. 1547년(명종 2년)에는 양재역 벽서 사건이 발생했다. ‘위로는 여주女主, 아래에는 간신 이기李芑가 권력을 휘두르니 나라가 곧 망할 것’이라는 내용으로 된 익명의 벽서가 나돈 것이다. 여기서 여주란 ‘여자 군주’ 즉 문정왕후를 지칭하는 말이다. 이를 계기로 얼마 남지 않은 대윤 세력이 소윤에 의해 완전히 제거되었다. 이들은 하서의 사상적 동지요 절친한 벗들이었다. 하서가 옥과 현감일 때 교분을 맺은 전라도 관찰사 송인수에겐 사약이 내려지고, 하서의 사돈이 되는 미암 유희춘도 유배됐다. 정미사화라고도 일컬어지는 이 사건을 지켜보며 하서는 문정왕후 측근 세력의 간사함과 잔악함에 몸서리를 쳤다. 정미사화는 성격상 을사사화의 속편이라고 해야 옳을 듯하다. 문정왕후는 또 유생과 관료들의 이어지는 반대 상소에도 불구하고 특정 승려와 환관을 가까이 두고 국정을 농단했다. 전국적으로 화려한 왕실 사찰을 건립하고 수많은 불화를 제작하느라 나라의 재정을 거덜 냈다.

명종의 재위 기간 22년 중 8년의 수렴청정 기간이 지난 후에도 여전히 실세 권력자로서 궁중의 법도를 어기고 백성들의 생활을 피폐하게 만들었다. 그녀의 동생 윤원로마저 유배를 보내고 사약을 내린다. 하지만 또 다른 동생 윤원형은 이조판서를 거쳐 영의정에 올라 매관매직을 일삼았다. 홍길동, 장길산과 함께 조선의 3대 도적으로 꼽는 임꺽정이 황해도 지방에 나타난 것도 명종 시대이다. 당시 조정에서는 이들을 도적 떼로 몰고 갔지만, 사익을 채우기 위해 가렴주구를 일삼는 위정자에 대한 백성의 저항이라고 보아야 옳다. 역사에 가정은 없다지만, 인종이 만약 수명만 길었다면 도학 정치를 펼쳐 정사를 잘 처리했을 것이다. 하서로서도 인종과 긴 시간 함께 하지 못한 것이 매우 아쉬운 일이다.

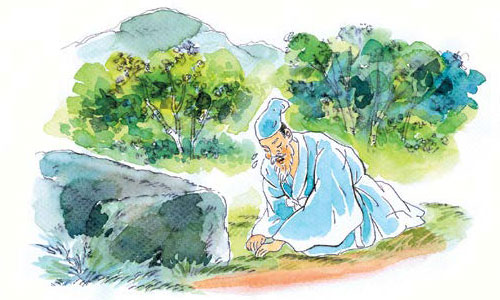

하서는 인종이 세상을 떠난 을사년 이후 매년 여름에서 가을로 바뀔 무렵이면 책을 읽거나 글 쓰는 일을 그만두고 손님도 만나지 않았다. 우울한 기분으로 하루하루를 보내며 문밖을 걸어 나간 적이 없었다. 특히 인종의 기일인 음력 7월 초하루가 되면 집 앞 난산에 들어가 곡을 하며 밤을 지새우고 내려오기를 평생에 한 번도 거르지 않았다. 현재도 그 자리에 있는 통곡대 유적이 이를 잘 말해준다. 선생의 제자이자 가사 문학의 대가로 정계에서도 이름을 떨친 송강 정철은 다음과 같은 시를 읊었다고 한다.

만산통곡

동방에는 출처 바른 사람 없었는데

홀로 담재옹(하서의 다른 호)만 그러하였네.

해마다 칠월이라 그날이 되면

통곡 소리 온 산에 가득하였네

萬山痛哭

松江 鄭澈

東方無出處 獨有湛齋翁

年年七月日 痛哭萬山中

하서는 또 순창으로 가서 훈몽재를 짓고 살면서 소쩍새 슬피 울고 잠 못 이루는 깊은 밤에 인종을 그리며 애도하는 처절한 심정으로 ≪임 그리워/유소사有所思≫란 제목의 시를 지었다. 후대 인구에 회자된 유명한 시로서 하서 선생의 대표작이라고 해도 과언이 아닐 정도로 애송되는 시다.

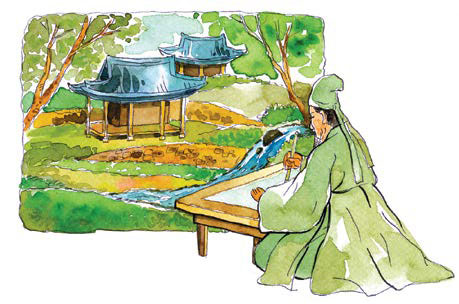

(2) 담양 소쇄원과의 교류

하서 선생이 1546년(명종 원년) 이후 고향에서 은거 생활에 들어갔으나 장성 대맥동 본가에서 두문불출하고 독서와 연구만 골몰한 것은 아니다. 어느 정도 시간이 흐르면서 선생은 인접한 담양 양산보의 소쇄원과 송순의 면앙정 등을 찾아 시인 묵객들과 어울리며 유유자적하는 일상을 보내기도 했다.

담양에 별서 정원인 소쇄원을 지은 양산보梁山甫(1503∼1557)는 15세 때 상경해 조광조의 문하에서 공부했고, 17세 때 현량과에 합격했지만 선발 인원이 너무 많다는 이유로 탈락했다. 그리고 그해(1519년) 겨울에 기묘사화가 일어나자 곧바로 낙향해 소쇄원을 조성하기 시작했다. 이곳에 조광조의 이상을 실현할 이름 그대로 ‘맑고 깨끗한 세상을 꿈꾸는 사람들의 도량’을 만들려는 것이었다. 화순에 거주하던 최산두에게 글을 배우러 다니던 김인후도 18세 때부터 오가는 길에 이곳을 들르곤 했다. 이때 김인후와 양산보는 술잔을 기울이며 시를 주고받고 자식들의 혼인도 약속했다. 김인후는 소쇄원이 거대한 원림으로 조성되기 전 ‘소쇄정’이라는 작은 정자만 있을 때부터 드나들며 수많은 시를 지었다. ≪소쇄정즉사瀟灑亭卽事≫란 오언율시가 아름다운 풍광을 잘 그려주고 있다. 하서가 소쇄원을 주제로 지은 시의 백미는 ≪소쇄원 48영詠≫이다. 연시 형태로 지은 48영 전체는 지금도 제월당 건물 내에 편액으로 걸려 있다. 어느 유학자는 소쇄원을 소개한 저서에서 “양산보가 훌륭한 별서정원을 조성하면서 꿈꾼 이상사회와 하서가 소쇄원 48영에서 노래한 신선세계가 맥을 같이 한다.”고 평했다. 하서 선생이 소쇄원 글방에서 묵으며 지은 시 두 편, 소쇄원 48영 중 세 편을 소개하면 다음과 같다.(소쇄원 48영 출처 www.soswaewon.co.kr)

소쇄정에서 즉흥적으로 읊다

대숲 넘어 부는 바람이 귀를 맑게 해주고

시냇가 맑은 달은 마음을 밝게 비추네.

깊은 숲에서 시원한 기운 보내주고

높은 나무에선 엷은 그늘이 흩어지네.

술이 익으니 가볍게 취기가 오르고

시가 완성되자 흥얼 노래 자주 나오네.

한밤중 간간이 들려오는 소리 있으니

피눈물 자아내는 두견새가 있다네.

瀟灑亭卽事

竹外風凊耳 溪邊月照心

深林傳爽氣 喬木散輕陰

酒熟乘微醉 詩成費短吟

數聲聞半夜 啼血有山禽

소쇄원 글방에서 묵다

한 자 남짓 지름의 이끼 낀 흙에

눈 맞아 싱싱해진 대나무 화분.

등잔불 그림자 아래 숲을 이루어

가슴을 파고드니 더욱 정겹네.

창밖에 부슬부슬 비 흩날리고

바람 불어 취한 얼굴 깨워 주는데.

화분 속에 두어 그루 파란 대나무

고운 잎사귀 소리 없이 하늘거리네.

宿瀟灑園文房

徑尺莓苔地 寒叢雪後新

蕭踈燈影下 襟韻更相親

窓外雨蕭蕭 小風驚醉面

盆中竹數竿 翠葉微微顫

소쇄원 사십팔영

작은 정자의 난간에 의지해

소쇄원의 빼어난 경치

한데 어울려 소쇄정 이루었네

눈을 쳐들면 시원한 바람 불어오고

귀 기울이면 구슬 굴리는 물소리 들려라

瀟灑園 四十八詠 (三首)

小亭憑欄

瀟灑園中景 渾成瀟灑亭

擡眸輪颯爽 側耳廳瓏玲

못 가 언덕에서 더위를 식히며

남쪽 고을은 무더위가 심하다지만

이곳만은 유달리 서늘한 가을

바람은 언덕 가의 대숲에 일고

연못 물 바위 위에 흩어져 흐르네

池臺納凉

南州炎熱苦 獨此占凉秋

風動臺邊竹 池分石上流

평원에 깔린 눈

산에 낀 검은 구름 깨닫지 못하다가

창문 열고 보니 평원엔 눈이 가득

섬돌에도 골고루 흰 눈 널리 깔리어

한적한 집안에 부귀 찾아들었네

平園鋪雪

不覺山雲暗 開窗雪滿園

階平鋪遠白 富貴到閒門

하서는 교육과 학문을 병행하는 틈틈이 술을 즐겼고 시도 지었다. 사람들이 보낸 술은 맛이 좋고 나쁘고를 가리지 않고 기꺼이 마셨다. 아무리 신분이 낮은 사람이라도 찾아와 시를 청하면 병중이나 재계할 때를 빼고는 거절하는 법이 없었다. 그런 그와 함께 술과 시를 즐겼던 제자 중에는 소쇄옹 양산보의 아들 고암 양자징梁子澂도 있었다. 김인후와 양산보가 막역한 벗이어서 두 집안은 이른바 세교世交 즉, 대대로 맺은 교분을 자처하는 사이였다. 김인후는 가정에서 두 아들 못지않게 세 딸을 극진히 아끼고 사랑했다. 그중에서 둘째 딸을 양자징에게 시집보냈다. 그리고 학문적 제자이기도 한 둘째 사위 양자징을 유난히 아꼈다. 양자징 부부는 하서가 관직에서 물러나 1548년부터 1550년까지 순창 점암촌에 우거할 때 따라가 정성껏 수발을 들었다.

(3) 순창에 강학당 개설

1548년(명종 3년) 봄 하서는 부모를 모시고 처가 고을인 순창군 쌍치면 둔전리 점암촌으로 옮겨와 우거寓居하였다. 우거라는 말은 임시로 머문다는 뜻이니 완전히 이사를 온 것은 아니다. 이곳에 초당을 세운 뒤 편액을 훈몽訓蒙이라 걸고 여러 후학을 양성하였는데, 반드시 먼저 《소학》을 읽고 다음에 《대학》을 읽게 하였다. 순창 점암은 나무와 돌이 빼어나게 좋으며, 강 언덕에 반반한 바위가 있어 능히 수십 인이 앉을 만하였다. 이곳에서 양자징, 조희문, 정철 등과 더불어 《대학》을 강론하였다. 오늘날에도 이 바위를 ‘대학암’이라 일컫는다. 또 상류에는 낙덕정도 있다.

훗날 조선 후기의 문신이자 유학자 간재 艮齋 전우田愚(1841~1922)가 이 대학암 근처를 지나가다가 하서 선생의 행적 이야기를 전해 듣고 쓴 글이 ≪하서전집≫에 전한다.

훈몽재강안 서

간재 전우 艮齋 田愚

선생의 후손 관수가 나를 위하여 훈몽재의 고사를 일러주므로 나는 이렇게 말했다. 선생이 지극한 정성으로써 육성하기를 즐겨 세상에 법도를 남긴 것은 어찌 한 사람이나 한때만을 위한 계책일 따름이겠는가. 그 못내 그리워하며 후학에게 전폭적인 기대를 건 그 정신이야말로 해와 달과 유구함을 함께 해야 할 것이다. (이하 생략)

訓蒙齋講案序

艮齋 田愚

先生後孫觀洙。爲余道訓蒙齋故事。余曰。先生所以至誠樂育。而垂法於萬世者。豈適爲一人一時之計已哉。其睠睠有望於來裔。直與日月同其悠久也。

김인후 내외는 1548년부터 1550년까지 순창에 머물렀다. 그동안 장성 대맥동 본가는 큰아들 김종룡 부부가 지키게 했다. 아들 대신 싹싹한 둘째 딸 부부를 순창에 데리고 갔다. 16세기까지만 해도 신혼인 딸과 사위가 친정 부모를 모시고 사는 경우가 많았다. 신혼이던 둘째 딸과 사위 양자징이 한동안 김인후 내외를 시봉한 것도 그런 풍습이다. 하서가 “(둘째 딸) 내외는 병든 나를 참으로 정성껏 보살폈소”라고 말할 정도였다. 조선 사회에서 신혼부부가 친정 부모를 모시고 살던 풍습은 17세기가 되면서 부계 위주의 종법이 뿌리를 내려 아들과 며느리가 부모를 받들며 사는 게 당연한 일이 됐다.

그 당시 하서의 둘째 아들 김종호는 미혼이었다. 나중에 하서 부부가 장성 본가로 돌아온 뒤 순창 적성면으로 장가들었다. 하서는 셋째 딸도 담양에 사는 지기인 미암 유희춘의 며느리로 보냈다. 순창 점암촌에 살던 하서의 가족은 1549년에 남산 후리로 옮겼으나 그해 10월 부친상을 당하자, 12월에 고향 장성으로 돌아와 맥동 원당골에 장사했다. 평생 써오던 일기 쓰기도 이때 중단했다. 하서는 1550년(명종 5년)에 장성 대맥동으로 돌아온 이후 계속 고향 본가에서 여생을 보냈다. 부친의 3년 상이 끝나기도 전인 1551년에 또 모친상을 당했기 때문이다. 1555년(명종 10년)에는 대맥동에 새로 집을 지었다.

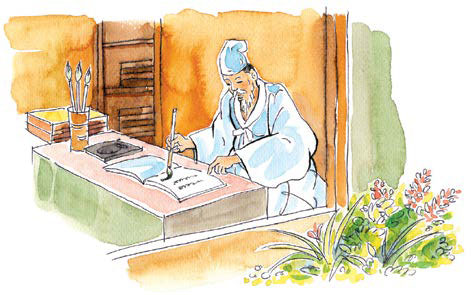

하서 선생의 학문과 시는 담양, 순창, 장성을 오가며 더욱 무르익어 갔다. 훗날 정조가 선생을 해동의 주자周子요 호남의 공자孔子로 칭송할 토대가 마련된 것이다. 선생은 순창에 우거하는 1549년(명종 4년) 이곳에서 ≪대학강의발≫을 썼고 정지운의 천명도를 보고 나서 하서 자신의 특색있는 천명도를 제시해 성리학에 대한 이해를 크게 높였다. 1549년 장성으로 돌아온 이후에는 성리학에 대한 논사論思가 한층 깊어졌다.

(4)자녀 잃은 슬픔과 시련 극복

퇴계 이황, 율곡 이이와 더불어 16세기 조선 성리학계를 이끈 하서 김인후는 앞서 언급한 바와 같이 요즈음으로 치면 멀티플레이어다. 실력 있는 학자이자 문장이 빼어난 시인, 절의가 넘치는 충신, 후학 양성에 힘쓴 교육자이다. 이를 하나로 뭉뚱그리자면 나라의 앞날을 걱정한 우국지사가 바로 하서다. 다른 한편으로는 어린 아들과 딸을 북망산으로 보내는 참척慘慽의 슬픔을 딛고 일어선 큰선비이기도 하다. 사람들은 공적으로 강직했던 하서 김인후가 가정에서도 엄격하기 그지없는 아버지였을 것이라 짐작할지도 모르겠다. 하지만 사실은 정반대였다. 누구보다 인정 많고 관대한 아버지였다. 이따금 아내와 술잔을 건네며 시를 교환하는 다정다감한 남편이기도 했다. 하서 문집에 실린 ≪아내에게 바치다 贈內≫라는 제목의 오언절구가 이를 잘 말해 준다.

아내에게 바치다

집사람이 국화꽃을 따서 와

나를 위해 좋은 술을 빚었구려.

동녘 창에 가을 해 비추는데

취한 후 자작시를 읊조리노라.

贈內

細君採菊來 以爲山翁壽

東窓暎秋暉 狂詩吟醉後

하서는 여흥 윤씨 부인에게서 3남 4녀를 얻었다. 아들로는 장남 김종룡과 차남 김종호(찰방), 그리고 요절한 셋째아들이 있었다. 네 딸 중에서 셋은 장성해 각기 조희문(부사), 양자징(현감), 유경렴(찰방)과 결혼했다. 그런데 말할 수 없이 예뻤던 막내딸은 1545년(인종 원년) 7월, 열세 살 꽃다운 나이에 세상을 떴다. 막내딸이 요절하자 하서는 자신의 애통한 심정을 이렇게 칠언율시로 표현했다.

죽은 딸을 눈물로 보내다

만사 아득하도다 관棺 뚜껑 덮고 나니

뭇 수풀 스산하고 뭉게구름 차갑구나.

열흘 한 달 병세가 위독해 고통이 심했는데

뿌리 깊어 여러 해라 약으로 치료도 어려웠네.

거센 바람 궂은비 처음 염殮하던 그날

처진 나물 찬 과일로 넋 보내는 상 차렸다네.

훨훨 타는 매운 불꽃 집에 뻗쳐 놀랐더니

이후로 이내 몸엔 온갖 병 더하기만.

哭亡女

萬事悠悠一蓋棺 千林搖落陣雲寒

沈綿旬朔形容苦 積累多年藥石難

恠雨盲風初歛日 殘蔬冷果送行盤

驚心烈陷延廬室 爾後身添百病干

떠나보낸 막내딸에 대한 아버지의 사랑은 유독 깊었다. 막내딸이 세상 떠나던 날은 날씨도 궂었다. 어린 딸을 잃고 한없는 슬픔에 젖은 하서는 딸의 무덤 앞에서 오열을 참지 못했다. 사실은 그 일이 있기 2~3년 전에 막내아들도 병으로 잃었다. 그때도 하서는 여간 슬퍼하지 않았다. 사랑하는 아들과의 이별에 대한 애통한 심정을 이렇게 표현했다.

죽은 아들을 눈물로 보내다

석 자 몸길이에 두어 치 관棺 두께라니

북망산 바라보니 눈이 늘 젖도다.

가련하다 사람의 일

슬퍼한들 무엇하리.

야속한 하늘의 뜻

믿기조차 어렵네.

동야의 울음소리 목메어 차마 못 듣겠고

퇴지의 제상 차림 헛되고 처량해라.

책상머리 저 서책은 평소의 흔적이지

그림자라도 돌아와 꿈길에 나타나 주렴.

哭亡子

三尺骸軀數寸棺 瞻言邙北眼長寒

可憐人事何嗟及 不弔天心欲恃難

嗚咽忍聞東野哭 凄涼虛設退之盤

一床書冊平生迹 影響還臨夢寐干

위 시에서 동야는 당나라 시인 맹교의 자字인데, 하서는 자신의 처지를 맹교가 세 아이를 연달아 잃은 일에 비유했다. 또 퇴지는 당나라 시인 한유의 자인데, 하서는 역시 한유가 딸을 잃은 모습에 자신을 비유했다.

그런데 엎친 데 덮친 격으로 하서가 그렇게 사랑하던 둘째 딸(양자징의 부인)도 첫아이를 낳으면서 산모와 아이가 함께 세상을 떠났다. 근대 의학이 발달하기 전엔 연령과 성별의 구분 없이 어디에나 죽음의 그림자가 가득했다. 전근대엔 동서양을 막론하고 영유아의 사망률이 높았고, 산모의 치사율도 높았다. 김인후에게 이런 액운이 닥친 것이다. 그는 둘째 딸이 첫아이를 낳고 탈이 생기자 “의원은 용렬하고 무당은 요망하여” 딸도 외손자도 모두 잃었다며 탄식했다. 조선 시대엔 약을 써도 효과가 없으면 무당을 불러 굿을 하는 게 보통이었다. 신분의 고하를 막론하고 다들 무당의 단골이었다. 하서는 둘째 딸의 때 이른 죽음을 서러워하며 “태어나자마자 (네가) 이미 착한 줄 알았고, 또 곧은 성품”임을 알았다며 슬퍼했다. 잃어버린 외손자에 대해서도 “(네) 울음소리 우렁차서 문밖까지 들렸는데…”라며 한숨을 쉬었다. 그리하여 김인후와 같이 자애로운 가장의 눈가엔 눈물 마를 날이 없었다.

인생엔 예기치 못한 풍파가 있는 법이고, 미래는 누구도 예측할 수 없다. 하서는 셋째 딸을 지기知己인 미암 유희춘의 며느리로 보냈다. 그런데 하서의 둘째 딸이 첫아이를 낳으면서 세상을 떠난 뒤 셋째 딸에게도 액운이 닥쳤다. 시아버지인 미암 유희춘의 귀양살이가 10년 넘게 이어지는 비운을 맞았다. 유희춘은 을사사화에 연루돼 함경도 종성에 유배됐다. 김인후의 사위인 아들로 유경렴은 부친을 시봉하러 그곳으로 떠난 지 오래였다. 김인후는 사랑하는 셋째 딸에게 위로의 편지를 보내곤 했다. “내 친구(유희춘) 북방에 갇혀 있구나. 네 지아비(유경렴)는 만 리 길 멀다 않고 따라갔다 하니. 가을바람 으슬으슬 끝없는 (내) 걱정, 들국화 술잔에 어리어 비치누나.” 시댁에 남아 홀로 애를 태우고 있을 셋째 딸을 걱정하며 아버지는 이렇게 또 눈물지었다. 그리고 자주 취해서 시를 읊기도 했다. 다음은 세상만사가 성하면 시든다는 이치를 주제로 쓴 칠언절구 시로서 운자는 절節, 시時, 쇠衰이다.

취해서 읊다

꽃이 피면 흩어지고 떨어지는 때를 보고

술 마시면 반드시 취한 꼴을 보게 되지.

세상 모든 일이 다 이와 같은데

한껏 성하면 시든다는 걸 누가 알까?

醉吟

開花且見離披節 飮酒須看酩酊時

萬事世間俱若此 誰知盛極戒將衰

오십 평생 삶을 마감

(1) 조선왕조실록 별세 소식

1560년(명종 15년) 1월 16일 하서 김인후 선생은 병이 위급하여 자리를 바로 하더니 향년 51세의 나이로 세상을 떠났다. 1545년 벼슬을 버리고 고향 장성으로 은거한 지 15년 만의 일이다. 세상을 떠나기 사흘 전 기운이 평화롭지 못하여 약물을 들면서 집안사람에게 이르기를 “내일은 보름이니 정성 들여 생주를 갖추어, 자녀들로 하여금 사당에 제물을 올리도록 하라.”고 하였다. 15일 보름날에는 병을 무릅쓰고 일찍 일어나 의관을 단정히 하며 꿇고 앉아 제사의 시각을 기다리면서 자녀들에게 당부하기를 “내가 죽으면 을사년 이후의 관작은 쓰지 말라.因命吾死後 勿書乙巳以後官爵”고 당부하였다.

마지막 순간까지도 인종과의 인연을 소중히 간직한 선비다운 굳센 절개와 고고한 기품을 드러낸 것이다. 조선 시대 우리 조상들의 남성 평균 수명이 50세 전후였다는 기사를 읽은 적이 있다. 하서도 보통 정도의 수명을 누렸다. 하지만 70세까지 장수한 퇴계에게 비추어 보면 너무 안타깝다. 50세를 넘기지 못한 율곡보다는 2년을 더 살고 갔지만, 학문적으로나 문학적으로 더 많은 업적을 남길 시간이 주어지지 않아 못내 아쉽다.

조정에 하서의 부음을 알리자, 명종은 상가에 부의를 보내도록 특명하였다. 그의 뜻에 따라 3월에 장성현 대맥동 원당산 부모 산소 아래 자좌 오향 벌에 장사 지냈다. 하서 김인후에 대한 조선 왕조 사관들의 공식평가는 그가 경직으로는 홍문관 부수찬을, 외직으로는 옥과현감을 끝으로 관직 생활을 마쳤음에도 불구하고 전 홍문관 교리라고 칭했다. 이는 1553년(명종 8년) 9월 하서가 홍문관 교리 제수에 응하여 한양으로 올라가다가 중도에 사직하고 돌아갔기 때문일 것이다. 공식적으로는 홍문관 교리 발령이 났다고 인정해 관직명을 교리로 썼다고 보아야 한다. 사관들은 또 하서가 평소 《가례》에 유념하여 상례와 제례를 더욱 삼갔으며, 시제와 절사를 당해서는 비록 앓는 중이라도 반드시 참석했고, 시속의 금기에 흔들리지 않았다고 칭찬했다. 자제를 가르침에 있어서도 효제충신을 먼저하고 문예를 뒤로했다고 썼다. 남과 대화를 나눌 때는 자기 의사를 표준으로 삼지 않았으나, 한번 스스로 정립한 것은 매우 확고하여 뽑아낼 수 없었고 탁월해서 따를 수가 없었다는 평도 나온다. 해서와 초서를 잘 썼고 필적은 기굴奇崛했다고 적었다. 이러한 내용이 ≪조선왕조실록≫ ≪명종실록≫ 15년 경신 정월 임오일(16일)조 하서 선생의 졸기卒記에 그대로 나온다.

조선왕조실록에 실린 하서 선생 졸기卒記

전 홍문관 교리 김인후金麟厚가 졸卒하였다. 자字는 후지厚之요, 자호自號를 하서河西라고 했으며, 담재湛齋라고도 했는데, 장성長城 사람이다. 타고난 자품이 청수淸粹했다. 5∼6세 때에 문자文字를 이해하여 말을 하면 사람을 놀라게 했고, 장성하여서는 시문을 지음에 청화하고 고묘高妙하여 당시에 비길 만한 사람이 드물었다. 사람들은 그의 용모만 바라보고도 이미 속세의 사람이 아닌 것을 알았다. 술과 시를 좋아했고, 마음이 관대하여 남들과 다투지 아니했으며 그가 뜻을 둔 바는 예의禮義와 법도를 실천하려는 것이었으므로 감히 태만하게 하지 않았다. 그러나 그를 모르는 자는 세상 물정에 어두운 것이 아닌가 의심했다. 30세가 넘어서야 비로소 문과文科에 급제하여 홍문관 정자弘文館正字가 되고 부수찬副修撰으로 전직轉職되었다가 부모를 봉양하기 위하여 외직外職을 청하여 옥과 현감玉果縣監으로 제수되었다. 얼마 되지 않아 중종中宗과 인종仁宗의 국상國喪을 만나 몸을 가누지 못할 정도로 훼척毁瘠하여 을사년 겨울, 마침내 병으로 사직하고 사제私第로 돌아가 조정의 전후 제수에 모두 나아가지 않았다.

사제에 거처하면서부터는 성현聖賢의 학문에 전념하여 조금도 쉬지 않고 사색하고 강구하며 차례대로 힘써서 실천하니, 만년에는 조예造詣가 더욱 정밀하고 깊었다. 《가례家禮》에 유념하되 상례喪禮와 제례祭禮를 더욱 삼갔으며, 시제時祭와 절사節祀를 당해서는 비록 앓는 중이라도 반드시 참석했고, 시속의 금기禁忌에 흔들리지 않았다. 자제를 가르칠 적에는 효제·충신을 먼저하고 문예文藝를 뒤에 했으며, 남과 대화를 나눌 때는 자기 의사를 표준으로 삼지 않았으나 한번 스스로 정립定立한 것은 매우 확고하여 뽑아낼 수 없었고 탁월해서 따를 수가 없었다. 해서와 초서를 잘 썼고 필적은 기굴奇崛했다. 51세에 졸했다. 《하서집河西集》이 있어 세상에 전한다.

(2) 하서에 대한 평판

선생은 오십 평생이라는 길지 않은 인생을 살면서 조선의 선비 역사에 큰 발자취를 남겼다. 22대 왕 정조가 1796년 선생을 문묘에 배향한 것이 바로 대표적인 업적이다. 다른 임금도 아닌 학문에 조예가 깊었던 정조에 의해 성사된 일이라서 더 빛이 난다. 정조는 “조선 개국 이래 도학·절의·문장 어느 하나도 빠뜨리지 않은 사람은 오직 하서 한 사람 뿐이다.” “하서는 해동의 염계요, 호남의 공자다.”라고 극찬하였다. 정조는 하서의 문집인 하서집을 증보 편찬하기 위해 내탕금內帑金(조선시대에 내탕고에 넣어두고 임금이 개인적으로 쓰던 돈)까지 하사했다. 역사서를 보면 세종대왕 못지않게 학문에 심취했던 정조는 노론 세력과 힘겨루기까지 하면서 선생의 문묘 배향을 끝내 관철했다. 세상 떠난 지 240여 년이나 되는 하서의 학문을 누구보다도 높이 평가했기 때문이다. 선생의 시호도 원래는 문정文靖이었으나, 정조가 문묘 종사 교지를 내리면서 문정文正으로 바꿔 쓰도록 명했다.

신라 시대부터 조선 시대까지 문묘에 배향된 우리나라 유학자 18인 중 호남 출신으로는 하서가 유일무이하다. 하서 김인후는 퇴계 이황이나 율곡 이이 등 이름난 유학자와 견주어도 손색없는 인물이다. 조선 성리학의 거장인 퇴계와 하서는 성균관에서 동문수학했던 사이다. 퇴계가 하서보다 20년 남짓 오래 살면서 벼슬이 더 높아지고 학문도 더 깊어졌으며 제자도 더 많아진 것은 사실이다. 하지만 퇴계는 훗날 “내가 평생 함께 교유한 사람은 오직 하서 한 사람뿐이었다.”라고 술회했다. 하서와 허물없이 터놓고 지냈다는 뜻이다. 신사임당의 아들로 유명한 율곡은 하서와 30여 년의 나이 차이가 있어 그리 가깝게 지내지는 않은 것 같다. 하지만 율곡도 하서의 인물 됨됨이를 평하면서 “출처의 바름이 해동에는 그와 더불어 짝할 이가 없다.”라고 극찬했다. 하서는 관직의 나아감과 물러남을 가장 바르게 한 인물이라는 뜻이다. 여러 기록이 전하는 바에 따르면 퇴계와 율곡을 포함해서 많은 이들이 하서의 어린 시절부터 전 생애에 이르기까지의 인물평을 다음과 같이 했다고 한다.

<조선 시대>

* 눌재 박상 : 하서가 어릴 적에 그를 보고서 사람들에게 말하기를 “예로부터 신동치고 끝이 좋은 자가 없었는데, 오직 이 사람은 마땅히 잘 마칠 것이다.”라고 하였다.

* 전라 관찰사 조원기 : 하서가 8살 때 신동이라는 소문을 듣고 그를 전주 감영으로 불러 함께 시구詩句를 주고받으며 연구를 지었는데, 그의 뛰어난 재주와 높은 수준의 글솜씨를 보고 “장성의 신동이요, 천하의 문장”이라 칭찬했다.

* 복재 기준 : 하서가 9살 때 그의 인물됨을 칭찬하며 “참으로 이 아이는 신동이다. 너는 마땅히 동궁의 신하가 될 것이다.”고 하면서, ‘내사필’ 한 자루를 선물로 주었다. 그는 그 뜻을 알고 항상 잘 간직하여 보배로 삼았다. 이때 복재가 말한 세자는 인종으로 훗날 그는 인종의 스승과 신하가 되었다.

* 모재 김안국 : 하서가 10살 때 당시 전라 관찰사 김안국을 찾아가서 ≪소학≫을 배웠는데, 김안국은 그를 보고서 “이는 나의 소우(어린 벗)이다.”라 하며, 그 뒤로도 늘 중국 고대 하·은·주 시대에나 있을 법한 “삼대의 인물”이라 극찬하였다.

* 신재 최산두 : 하서가 18살 때 찾아가 학문을 강론했는데, 신재는 그에게 깊이 탄복하여 늘 “추수 빙호(秋水氷壺 가을의 맑은 물과, 얼음을 담은 맑은 옥 항아리) 같다.”라고 일컬었다.

* 퇴계 이황 : “평생 함께 교유한 사람은 오직 하서 한 사람뿐이었다.”고 술회했다.

* 송강 정철 : “동방에 출처 바른 이 없는데, 유독 ‘담재옹'(湛齋. 하서의 별호) 이 한 분일세.”라고 칭송했다.

* 율곡 이이 : “그 출처의 바름이 해동에는 그와 더불어 짝할 이가 없다.”라고 했다.

* 사계 김장생 : “김 하서는 경학이 정밀하고 투철할 뿐만 아니라, 절개마저 위대하였다.”고 하였다.

* 우산 안방준 : 하서는 “청수부용淸水芙蓉(맑은 물에 뜬 연꽃)이요 광풍제월光風霽月(맑은 날의 바람과 비 갠 뒤의 달)이다.”고 하였다.

* 송천 양응정梁應鼎 : “후지(김인후 字)는 오늘날의 안자顔子이다.”라고 하였다.

* 우암 송시열 : 1682년 하서의 신도비문에 “우리나라 인물 중에서 도학과 절의와 문장을 겸하여 탁월한 이를 그다지 찾아볼 수 없으며 이 세 가지 중 한두 가지에 뛰어난데, 하늘이 우리 동방을 도와 선생을 종생하여 이 세 가지를 모두 다 갖추게 되었다.”고 칭송하였다.

*현석 박세채(1631~1695) : 조선 후기에 대사헌, 이조판서, 우참찬 등을 역임한 문신이자 학자인 박세채는 하서 선생 행장에서 다음과 같이 평하고 있다. 선생의 증손인 김형지(1621~1675)의 간절한 부탁을 물리치지 못하고 지었다는 말과 함께, 감히 분수를 헤아리지 않고 퇴계, 율곡 두 선생께서 일찍이 칭찬하시고 밝힌 뜻을 미루어 간추리고 보탰다는 겸손한 표현을 하고 있다.

박세채의 하서 선생 행장

우리나라는 은나라 태사太師(箕子를 가리킴)의 교화가 멀어짐으로부터 성현의 학문이 밝지 못하다가 우리 중종, 명종 때에 이르러 정치와 교육이 융성하여 많은 현인이 배출되었다. 모두 정주程朱의 학문을 준칙으로 삼았다. 그러나 도기道器, 위미危微의 학설에 대하여 아직도 분명히 알지 못한 의혹 불명이 많았는데 선생은 혼자 대의를 보아 올바름을 잃지 아니하였다. 출처의 의리에 대해서는 더욱 어두워서 고려 말기로부터 조선조에 이르기까지 종유와 명현들도 왕왕 위태롭고 혼란한 조정에 나아가 주선하고 협력하여 뜻은 사직을 붙들고 사림을 구제하려고 하였으나 자신도 화를 면치 못했는데, 선생은 스스로 기미를 알고 의를 지켜 은둔하여 고민함이 없었고 독립하여 두려워하지 않았다.

行狀 (玄石 朴世采 狀)

自殷師化逖。聖學不明。至我中明之際。治敎隆盛。羣賢輩出。莫不以洛閩爲準則。然於道器危微之說。尙多聽瑩者。而先生能自獨見大意。不失其正。出處之義愈鬱。自勝國之末。以迄本朝。宗儒名賢。往往致身於危亂之邦。周旋委蛇。志欲扶社稷救士林。身且不免。而先生能自知微守義。遯世而無悶。獨立而不懼。

<현대>

*류승국 전) 성균관대 명예교수/필암서원 원장 : “향년 51세로 세상을 떠난 하서는 향년 70세인 퇴계에 비해 저술과 제자가 많지 않아 문묘 종사가 늦어졌다. 하지만 정조대왕은 하서의 학식과 인품과 지조와 출처의 정대함과 높고 깊음을 잘 알았기 때문에 신위의 자리를 높여 퇴계와 같이 종향하게 하였다. 정조는 또 하서가 사단칠정 성리학설을 율곡보다 먼저 깨달은 선각 대현이다.”라고 했다.

*박병호 현) 필암서원 원장/대한민국학술원 회원/서울대 명예교수 : “하서 당대 사관들이 표현한 선생의 천품조신天稟操身은 청근淸謹·허수虛粹이고, 학문은 ‘시문청화詩文淸華 고묘高妙 성리지학性理之學 연정담사硏精覃思’라고 요약할 수 있겠다.”며 “정승·판서를 지내지 않은 선생의 졸기卒記가 조선왕조실록에 이례적으로 자세히 실렸다는 사실만으로도 현인 군자로 추앙받았음을 입증한다.”고 했다.

*이배용 현) 국가교육위원회 위원장/전) 이화여자대학교 총장 : “하서 선생은 무엇보다도 의리가 뛰어난 인물이어서 존경한다. 그는 인종이 즉위하면 착한 임금이 될 거라고 굳게 믿었을 것이다. 유소사有所思라는 시에 담긴 인종 그리는 마음이 애틋하다.”라고 했다.

*이기동 전) 성균관대 교수 : “장성에 돌아온 뒤로 단 한 번도 벼슬길에 나서지 않고 수양에 주력했던 하서의 의리 정신은 단순한 저항의 차원을 넘어서 큰 실천을 보여준 것이고, 진리를 따르는 길이었다.”라고 했다.

*백승종 전) 서강대 교수 : 그의 저서 ≪대숲에 앉아 천명도를 그리네≫에서 “하서는 시인 철학자였다. 학문적인 토론을 전개하면서도 시詩라고 하는 그의 장기를 자주 이용하였다. 논문 형식을 빌리기보다는 논쟁의 핵심을 간단명료하게 시로 표현하였다.”라고 적었다.

*마일런 헤지매넥 전) 서울대 교수 : “김인후는 오랫동안 16세기의 중요한 학자로 여겨져 왔다. 그는 이미 생전에 철학자로, 시인으로, 교육자로 그리고 버려지고 잊혀진 그의 학문의 선배들을 과감히 옹호하는 인물로 유명했다.”라고 했다.

Milan Hejtmanek (Seoul National University) : Kim In-hu(1510-1560, ho: Hasὀ, siho: Munjὀng) has long been deemed one of the major literati of the sixteenth century. Famed already in his lifetime as a philosopher, poet, educater, and fearless advocate for his intellectual forbears who were outcast and forgotten.

*해광우 중국 안휘대학 교수 : “대한 땅에 대대로 큰선비 나셨으니, 하서 선생은 시와 철학을 한 몸에 지니셨네. 태극과 음양은 일물이 아니요, 음양오행의 정수를 받은 인간이 가장 신령하네. 인심도심은 기미를 살피고, 앎과 실천이 하나 되니 그 정신 고결하여라. 비록 정주의 학문을 지켰으나, 하늘의 이치를 깨우친 곳에 선생의 창신이 있네.”라고 했다.

解光宇 (中国 安徽大學) : 大韩代代有大儒, 河西诗哲集一身。太極陰陽非一物, 二五之精人最灵。人心道心皆動處, 合知与行才高明。虽守程朱之成法, 于理深处有創新。

*사토 고에츠 일본 쓰쿠바대학 교수 : “≪하서선생전집≫을 읽으면서 선생의 높은 학문과 고귀한 품격, 용기와 기개, 진심으로 국가를 생각하는 충성심 등 비견할 바 없는 역사상 위인의 일단을 엿볼 수 있었습니다. 하서에 대한 존경심이 더욱 커지지 않을 수 없었습니다.”라고 했다.

佐藤貢悅 (日本 筑波大) : はじめて≪河西先生全集≫を読み進むにつれ、 河西先生の高い学問、高貴な品格、勇気と気概、真に国家お思う忠誠心などなど、類い希なる歷史上の偉人の一端を垣間見ることができたように感じられ、ますます河西先生への尊敬の念を強くいたしました。

*김정수 전) 울산김씨 대종회장 : 그의 저서 ≪전라도 사람들 제6권 김인후≫에서 “정조가 하서를 동방의 주자周子라고 한 것은 우리나라 성리학의 심화 과정에서 하서가 염계와 같은 선도의 공을 끼쳤다는 뜻이다. 하서는 도학·절의·문장을 겸하여 우리나라의 유종儒宗이거니와 ‘전라도 의통’의 중심인물이다.”라고 강조했다.

*김진웅 울산김씨 문정공 전) 도유사 : “선생은 나면서부터 생이지지生而知之의 자품資稟을 가지고 태어났을 뿐만 아니라 보통 사람들이 상상할 수 없을 정도의 엄청난 노력으로 깊이 침잠하여 공부하셨기 때문에 불세출의 성과를 이룩할 수 있었다고 생각된다.”라고 했다.

(3) 사후 현창 및 추모사업

o 가장·행장 ·신도비명

- 1561년(명종 16년) 가장家狀을 고암鼓巖 양자징梁子澂이 지었다.

- 1672년(현종 13년) 행장行狀을 현석玄石 박세채朴世采가 완성하였다.

- 1675년(숙종 원년) 묘표墓表를 문곡文谷 김수항金壽恒이 완성하였다.

- 1682년(숙종 8년) 신도비명神道碑銘을 우암尤菴 송시열宋時烈이 완성하였다.

- 1742년(영조 18년) 신도비를 세웠다. 비문은 도암陶庵 이재李縡가 쓰고, 전서는 퇴어退漁 김진상金鎭商이 썼다.

- 1777년(정조 원년) 묘지명墓誌銘을 본암本庵 김종후金鍾厚가 완성하였다.

o 문집 간행

- 1568년(선조 원년) 《하서집河西集》 초고본을 간행하였다. 서문은 문인 조희문이 지었다.

- 1686년(숙종 12년) 《하서집河西集》 중간본을 간행하였다. 서문은 송시열, 발문은 박세채가 지었다.

- 1796년(정조 20년) 정조가 문묘 종사 시 《하서집河西集》 3차 중간을 명하였다.

- 1802년(순조 2년) 《하서집河西集》 3차를 간행하였다. 발문은 돈암 이직보가 지었다.

- 1916년 《하서집 속편》 초간본을 간행하였다. 발문은 후손 김경중이 지었다.

- 1938년 《하서집 속편》 중간본을 간행하였다. 발문은 김영한이 지었다.

o서원 제향 및 사액

- 1564년(명종 19년) 옥과 선비들이 영귀정사詠歸亭祠를 건립하여 하서를 제향하였다.

- 1570년(선조 3년) 순창 고을 선비들이 화산사華山祠를 건립하여 하서를 제향하였다.

- 1590년(선조 23년) 하서 문인인 금강 기효간, 호암 변성온, 망암 변이중 등 호남 선비의 발의로 하서의 고향 인근 장성 기산리에 서원을 건립하여 제향하였다.

- 1597년(선조 30년) 정유재란 때 서원이 소실되었다.

- 1624년(인조 2년) 추담秋潭 김우급金友伋등 지방 사림들의 노력으로 서원을 기산리岐山里 서쪽 증산동甑山洞에 복설하였다.

- 1659년(효종 10년) 3월 서원의 액호를 필암茟巖이라 명하였다.

- 1662년(현종 3년) 현종 어필로 필암서원茟巖書院이라 선액宣額했다.

- 1668년(현종 9년) 하서에게 이조 판서·양관兩館 대제학을 추증하다.

- 1669년(현종 10년) 하서에게 문정文靖이란 시호가 내려지다.

- 1672년(현종 13년) 봄 3월에 증산동의 지대가 낮아 필암서원이 수해를 입을 우려가 있다는 공론이 있어 현재의 위치인 해타리海打里로 옮기고, 마을 이름도 필암리筆岩里라 하였다. 이건移建은 원장 송준길宋浚吉의 협조하에 이실지李實之(1624~1702), 기정연奇挺然(1627~?), 박승화朴升華(백우당 증손)등의 노력으로 완료되었다.

- 1786년(정조 10년) 2월 장성 필암서원에 제자이자 사위인 고암鼓巖 양자징梁子澂을 종향하였다.

- 1796년(정조 20년) 하서 선생을 성균관 문묘에 승배陞配했다. 대광보국 숭록대부 의정부 영의정 겸 영경연 홍문관·예문관·춘추관·관상감사에 가증되고, 부조不祧를 명 받았다. 시호도 문정文正으로 개시하였는데, 도덕박문道德博聞을 ‘문’文이라 하고, 이정복인以正服人을 ‘정’正이라 이른다고 했다.

- 1827년 (순조 27년) 순창 유림의 공의公議로 순창군 쌍치면 둔전리에 어암서원魚巖書院을 창건하여 하서를 제향祭享하고 율곡 이이, 송강 정철, 자연당 김시서를 종향하였다.

- 1868년(고종 5년) 흥선대원군의 서원 철폐령 때 장성 필암서원은 훼철되지 않은 전국의 47개 서원 중 하나가 되었다. 일제강점기나 한국전쟁 때에도 피해를 면했다.

- 1975년 4월 23일 필암서원이 대한민국 사적 제242호로 지정되었다.

- 2019년 7월 6일 필암서원이 유네스코 세계유산 한국의 서원(9곳)으로 등재되었다.

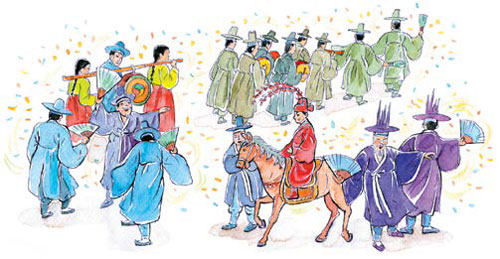

현재도 장성 필암서원에서는 매년 음력 2월과 8월 중정일中丁日에 하서 김인후 선생과 고암 양자징 선생의 학덕을 기리는 춘향제春享祭와 추향제秋享祭가 각 기관·사회 단체장, 유림, 주민들이 참석한 가운데 빠짐없이 열리고 있다.