- 철학자 김인후

- 우국지사 김인후

- 시인 김인후

철학자 김인후

하서의 학문적 위상

하서 김인후 선생에 대한 후대의 평가 중 한 문장으로 잘 압축한 표현은 “도학과 절의와 문장에 뛰어났다”라는 말이다. 그 첫 번째가 되는 도학에 뛰어난 사람은 그 당시 언어로는 도학자나 성리학자, 요즘 말로는 철학자나 사상가를 가리킨다. 역사학자들의 견해에 따르면 16세기 조선은 훈구파와 사림파의 정치적 대립 시대인 동시에 성리학이 이론적으로 체계 정비를 마무리한 토착화의 시기였다. 하서는 이러한 정치적 혼란 속에서도 지조를 지키며 살다 간 문신이자 철학자이자 사상가였다. 하서의 학문에 대한 후대의 평가는 사후 200여 년이 훨씬 지난 정조 시대에 이르러 최고조에 달해 마침내 문묘에 배향되었다. 하서는 어려서 기묘사화 때 세력이 꺾인 사림의 영향 속에서 학문 수업을 했고, 성장해서는 성균관에 들어가 성리학을 본격적으로 수학하였다.

당시는 기묘사화의 영향으로 ≪소학≫이 기피되고 학문의 분위기가 침체된 상황이었다. 하지만 하서는 성균관에서 만난 퇴계 이황 등과 더불어 학문을 강론하며 사림의 기풍을 조장하고자 노력했다. 과거급제 후 5년이라는 짧은 관직 생활을 마치고 고향으로 돌아와 은거 생활을 할 때 가장 힘쓴 일은 학문 연구였다. 하서는 기묘명현의 사상을 계승한 학자였기 때문에 그의 학문관이나 방법론 또한 기본적으로 주자학의 입장을 따르고 있다. 학문 입문 단계에서 도학의 교과서라고 할 수 있는 ≪소학≫을 중시했고, 사서삼경 중에서는 ≪대학≫을 가장 중시했다. 또 하학상달下學上達이라 하여 매우 쉬운 책부터 형이상학적인 어려운 책으로 차근차근 공부해 나갈 것을 실천하고 권했다.

조선 후기의 개혁 군주이자 성군으로 손꼽히는 정조는 하서를 문묘에 배향하면서 선생을 “해동의 주렴계”라고 일컬었다. 해동은 우리나라를 가리키는 말이고, 주렴계는 염계 주돈이를 지칭한다. 염계는 중국의 북송 시대에 성리학을 처음으로 제창한 유학자이다. 정조가 하서 선생을 조선에서 성리학을 처음 제창한 학자나 다름없다고 보았다는 의미다. 정조는 또 선생이야말로 “도학과 절의와 문장”을 두루 갖추었다고 평가했다. 하서 신도비문을 지은 우암 송시열이 이미 그러한 평가를 기록으로 남겼다. 이처럼 조선 왕조시대를 살고 간 하서는 성리학의 대가이자 도학자로 손꼽히는 인물이다.

성리학과 도학이 완벽히 일치하는 개념은 아니지만, 두 말이 유의어 관계인 것은 분명하다. 굳이 도학과 성리학의 차이점을 살펴보자면, 도학은 인간의 도덕적 실천을 강조하고, 이를 통해 성인聖人이 되는 것을 목표로 한다. 그러면서 종교적 성격을 약간 드러낸다. 이에 비해 성리학은 인간의 본성을 탐구하고, 이를 바탕으로 도덕적 실천을 추구하는 것을 목표로 한다. 철학적 성격을 드러낸다. 이렇게 도학이란 성리학의 다른 이름이기도 하지만, 조선에서는 11대 왕 중종의 등장과 함께 조정에 참여한 정암 조광조 등 신진 사림파가 내세웠던 학풍이었다. 그 취지는 고대 중국의 요·순 임금이 행하였던 태평성대의 정치를 실현하고자 하는 유학의 근본정신을 배우자는 데에 있었다. 이는 조선조 도학자들의 공통적 학문 특징이며 성리학을 공부하는 목적이기도 했다.

이러한 흐름과 궤를 같이한 하서의 학문과 사상은 이기론, 도덕론, 수양론 등으로 구성된다. 하서의 이기론은 만물의 근본 원리인 이理와 만물을 구성하는 요소인 기氣가 서로 밀접하게 상호작용을 통해 만물이 생성되고 변화한다는 입장이었다. 하서는 이렇게 이기를 포괄하는 학자였지만, 그가 여러 차례 주기론을 비판한 측면에 초점을 맞추어 주리론자라는 견해도 있다. 하서의 도덕론은 인간은 하늘로부터 부여받은 도덕적 본성을 바탕으로 자신의 행동을 도덕적으로 판단하고 실천해야 한다는 주장이다. 수양론 역시 마음을 다스리는 것이 중요하며, 마음을 다스리기 위해서는 경敬과 성誠을 실천해야 한다는 주장을 전개했다.

조선 중기 도학자 하서에 대해서는 현대에 접어들어서도 관련 학계에서 많은 연구가 진행되었다. 현시점에서 볼 때 한국 유학사에서 하서가 점하는 위상과 사상적 지위도 대체로 밝혀진 상태라 말할 수 있다. “하서는 퇴계, 고봉과 더불어 성리학의 개화에 주도적 역할을 수행해 성리학 발전의 제1세대로 일컬어지게 된다.”는 최근덕의 평가가 대표적이다. 이와 같은 견해는 현상윤의 ≪조선유학사≫에 이미 나타난다. 현상윤은 이 책에서 저명한 성리학자로 서경덕, 이황 등 10인의 학자 안에 김인후를 포함해 소개하고 있다. 이황, 이이 전후의 일반 명유에 포함하지 않고 저명한 성리학자 10인에 포함했다는 의미는 김인후를 조선 성리학 태동기의 핵심적 인물로 파악한 것이라 할 수 있다. 그밖에 이병도의 ≪한국유학사≫도 하서를 ‘퇴계와 동시대의 학자들’ 사이에 배속시켜 소개하고 있다. 최영성의 ≪한국유학사상사≫는 주리 vs 주기의 도식은 채택하지 않았지만, 퇴계와 율곡을 중심으로 서술하되 김인후를 비롯한 그 외 많은 인물을 ‘퇴계 율곡 전후의 명유’라는 항목에서 소개하고 있다.

성리학이 뿌리내린 과정

조선은 하서가 태어나기 120여 년 전에 성리학자가 주축이 되어 역성혁명을 일으켜 개국한 나라다. 태조 이성계는 무장 출신이었지만 실질적으로 조선을 설계하고 운영한 태종 이방원, 정도전, 조준, 권근 등은 신진 유학자로서 숭유억불을 국시로 삼았다. 고려 말기에 중국에서 건너온 성리학은 신흥 왕조 조선의 통치 이데올로기로 뿌리를 내렸다. 동양 3국 중 마지막으로 일본도 임진왜란을 기점으로 조선을 통해 받아들인 성리학을 지배계급부터 수용하기 시작했다.

세상 사람들은 중국에서 넘어온 성리학이 선진 시대의 유학에 비해 불교와 도교의 영향을 받아 너무 사변적이고 관념적인 철학론이라고 했다. 사실 선진 시대의 공맹 유학은 우주의 생성, 천도, 인간의 본질 규명 등에 관한 논의에는 중점을 두지 않았다. 천하 질서 유지를 위한 실천 윤리학 내지는 정치학의 영역이 선진 유학의 요체였다. 그러던 것이 북송 시대 주염계의 ≪태극도설≫을 시발로 정명도, 정이천, 장횡거 등을 거쳐 남송의 주자에 이르러 정교한 논리적 체계를 갖춘 철학으로 탈바꿈하였다. 이른바 주자학이요 신유학이다. 주자는 주염계의 태극, 정이천의 성즉리性卽理, 장횡거의 기론氣論을 이어받아 집대성하여 다음과 같은 논리 구조를 지닌 성리학을 완성하였다.

“성리학의 근본은 이理다. 이는 천지 만물의 근원이다, 이에서 기가 생기고, 기氣 즉 음양오행이 천지 만물을 낳는다. 이는 기의 본체지만 홀로 존재할 수 없으며 아무것도 할 수 없다. 이는 항상 기와 함께 있어야 한다. 사람에게 깃든 이를 성性이라 한다. 성에는 타고난 그대로의 이理인 본연지성本然之性과 몸뚱이가 지니는 기의 요소인 기질지성氣質之性이 있다. 본연지성이 지선至善한 것인데 비해 기질지성은 정이나 욕에 끌리어 불선不善에 흐르기 쉽다. 그러므로 정이나 욕을 억제하여 본연지성을 보존하기 위해 삼가고 조심하는 경敬에 힘써야 한다.”

조선은 개국 직후 중국 남송 시대에 성리학을 집대성한 주자의 정치철학을 장려하여 양반 사회의 학풍으로 굳어지게 하였다. 주자는 맹자의 성선설을 바탕으로 앞선 도학자들의 ‘성즉리’설을 집대성하여 인간의 순수한 본성을 바탕으로 한 인격의 수양과 실천을 강조했다. 주자는 성인聖人이 되기 위해서는 먼저 자기 자신을 포함한 세계의 참모습에 대하여 밝게 알아야 하며(格物致知), 양심을 보존하고 본성을 함양하면서 나쁜 마음이 스며들지 않도록 잘 살펴서 단호하게 물리쳐야 한다고(存養省察) 주장했다. 또 마음의 경건성을 유지하면서 사물의 이치를 깊이 연구해야 한다는 거경궁리居敬窮理와 타고난 본성을 지키고 욕망을 물리쳐야 한다는 존천리거인욕存天理去人慾의 수양법을 제시했다. 주자는 ≪가례≫를 저술해 의례를 확립하는 데도 이바지했다.

이러한 과정을 거쳐 조선에서도 실천윤리 수준에 머물렀던 선진 시대의 고대유교에 형이상학적 요소를 가미한 새로운 유학이 사대부층의 지배 이념으로 자리를 잡았다. 당시 조선에 들어온 지 얼마 안 된 성리학은 두 파로 나뉘어 있었다. 정몽주와 길재 계열의 이학파 성리학이 하나이고, 또 다른 하나는 정도전과 조준, 권근 계열의 경세파 성리학이다. 양자 모두 이기 철학을 중심으로 불교와 도교를 배척했다는 공통점이 있다. 하지만 이학파는 관념적인 철학에, 경세파는 현실적인 문제에 깊은 관심을 보였다는 차이가 존재한다. 이 밖에도 조선왕조는 개국 초부터 ≪소학≫과 ≪주자가례≫를 백성들에게 널리 보급하였다. 그 결과 성리학적 질서가 조선의 가족윤리·사회윤리가 되었다.

조선 중기에 활발한 논쟁을 거친 이기 철학은 알기 쉽게 간단히 설명할 수 있는 영역이 아니다. 하지만 절대로 넘지 못할 높은 벽도 아니다. 편의상 이理란 우주 만물의 원리를 말하고, 기氣란 이理를 담는 그릇이나 재료라고 단순화시켜 보자. 학창 시절에 모두를 골치 아프게 한 주리론과 주기론도 이렇게 단순화해 보자. 주리론은 이理만 중요하다는 학설인 반면, 주기론은 이가 중요한 것은 인정하지만 기氣도 역시 중요하다는 학설로 이해하면 된다. 어쨌거나 인仁과 의義가 중심이 된 윤리 도덕만을 강조하던 공맹孔孟 시대의 고대 유학은 약점을 보완하고 새로운 모습으로 재탄생했다. 그것이 바로 우주와 인생의 문제를 논리적으로 설명한 유교 철학으로 신유학이자 도학이자 성리학이다.

현실적으로 성리학은 단시일 내에 조선 사회의 지배 이념으로 뿌리를 내려갔다. 특히 조선 중기부터 정치와 사회를 주도한 세력인 사림士林은 성리학을 생활 속의 이념으로 받아들였다. 훗날 성리학의 발상지 중국에서는 명에서 청으로 바뀌는 시대의 흐름에 따라 양명학과 고증학이 성행했음에도 불구하고, 조선에서는 성리학이 중국보다 뿌리를 굳게 내리고 더 크게 발전했다. 그것은 삼국시대에 우리나라에 들어온 외래종교인 불교가 인도·중국과 달리 우리 고유의 해동 불교로 발전한 사례와 패턴이 같다. 고려 시대에 불교가 국교였듯이 조선왕조는 ‘성리학의 나라’였다고 해도 과언이 아니다. 그 결과 조선은 나라가 멸망할 때까지 성리학에 매달리는 오류를 범했다느니, 심지어 성리학 근본주의자들이 나라를 망쳤다느니 하는 억울한 소리를 듣기도 한다.

하서 선생 성리학 이론의 특징

하서가 평생 배우고 가르친 학문과 사상의 뿌리를 거슬러 올라가면, 멀게는 중국 춘추전국시대의 공맹 유학이고 가깝게는 송나라 정주학 특히 남송의 주자학이다. 이른바 신유학新儒學이다. 우리나라 선현으로는 포은 정몽주, 정암 조광조로부터 내려온 학통을 이어받은 도학이다. 하서는 평생 유교의 경전을 연구하여 실천적 도학을 추구하였다. 안으로는 경敬으로써 올바른 마음을 갖고 밖으로는 의義로써 올바른 행동을 하여 마음과 몸이 일치하는 인격의 성숙을 이루자는 취지다. 선생은 특히 임금부터 왕도정치를 구현하는데 솔선수범해야 한다고 강조했다. 이를 위해 왕이 내 몸을 닦고 덕을 쌓아 어진 신하를 등용해 백성을 다스려야 한다고 주장했다. 또 선비의 풍습을 바르게 하며, 소학과 삼강을 가르치는 데 힘쓰는 한편, 언로를 넓히고 바르게 하여야 한다고 강조했다.

조선 시대 도학의 근원이라 할 수 있는 선생의 깊고 오묘한 학설로는 태극음양론, 사단칠정론, 인심도심설, 천명사상, 중화사상 등이 있다. 선생은 도학 이외에 천문, 지리, 의약, 산수, 율력, 예학에도 밝았다고 전해진다. 우주관, 인성관, 수양론, 의리론, 경세론이 집약되어 있는 《천명도》 《주역관상편》 《서명사천도》 《홍범설시작괘도》 《가례고오》 《백련초해》 등을 저술하였다. 선생께서 세상을 떠난 후 장성 대맥동 본가에서 발생한 화재로 서책을 많이 잃어버린 탓에, 현재는 ≪천명도≫ 그림과 《백련초해》만 남아 있다. 선생의 문집인 《하서집》은 사후 제자들이 만들어 후세에 전해지고 있다. 이처럼 도학에 관한 하서의 저술은 적은 편이나, 생전에 충의로써 도학을 몸소 실천하였다. 왕이나 사대부는 도학을 학문 연구 대상으로만 생각할 일이 아니라, 백성이 편안하고 나라를 부강하게 하는 정치를 펼치는 데 있어서 근본으로 삼아야 한다고 주장했다. 이러한 사상에 따라 민본 위민의 경세 정치를 실현하여야 한다는 취지를 경연 석상에서 중종에게 상소하고 강론하였다.

선생의 생애 후반은 성리학 연구와 후학 양성 및 시문학 활동에 몰입한 시기이다. 을사사화 이후 은둔한 그는 몸을 추스른 후 성리학 연구에 전념하여 조금도 쉬지 않고 정진했다. 아울러 차례대로 힘써서 실천하니 만년에는 학문의 경지가 더욱 정교하고 치밀하게 깊었다. 그리하여 하서는 퇴계 이황, 추만 정지운, 고봉 기대승, 일재 이항, 율곡 이이 등과 더불어 16세기 조선 성리학계를 이끈 석학으로 손꼽힌다.

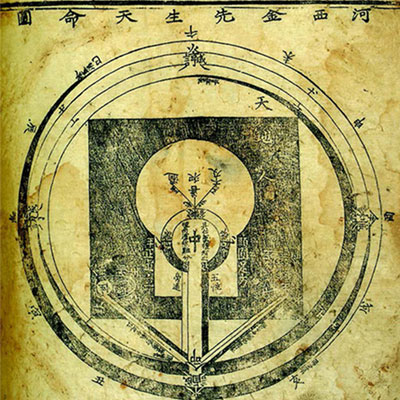

하서는 1549년(명종 4년) 봄 2월 순창군 쌍치면 점암촌에 은거하면서 인종이 세자로 있을 때 하사한 《주자대전》을 통독했다. 그중에서 주자의 《대학 강의》를 보고 뽑아내어 편집하고, 거기에 발문跋文을 붙였다. 발문이란 책의 끝에 본문 내용의 대강大綱이나 간행 경위에 관한 사항을 간략하게 적은 글을 말한다. 또 그 무렵 성리학의 천인합일天人合一을 나타내는 그림(도圖)으로서 매우 중요한 《천명도》에 성리학자들의 관심이 집중되어 있었는데, 하서는 추만, 퇴계와 더불어 특색있는 탁견을 제시해 성리학 발전에 크게 이바지했다.

천명이란 하늘의 명령을 가리키는 말이고, 천인합일을 도해한 천명도는 원래 추만 정지운이 처음 그렸다. 추만이 “사단四端은 이理에서 생기고, 칠정七情은 기氣에서 생긴다.”라고 표현해 이를 도식화하고 해설을 붙인 《천명도설》 초고를 완성했다. 1543년 추만은 같은 김안국 문인인 하서에게 자신이 작성한 천명도를 검토하고 수정해줄 것을 제안했다. 퇴계 이황에게도 같은 부탁을 했다. 하서는 이를 살펴보고 추만과 의견을 나눈 뒤 1549년 자신의 독자적인 천명도를 작성했다. 퇴계 이황도 추만과 하서의 천명도를 참조하여 1553년 자신의 천명도를 작성하고 여러 차례 수정을 거쳐 1558년 최종본을 완성했다. 이 세 사람의 공통점은 각자 자신이 그린 천명도가 《중용》에 기반하여 작성된 것임을 분명히 밝히고 있다는 점이다. 정지운이 천명이란 인간과 우주의 관계 속에 인간의 위상을 나타내는 그림의 대략적 구도를 그렸다면, 김인후는 여기에 인간의 길을 설정하였으며, 이황은 이를 종합하고 재구성하여 완성한 것이라고 할 수 있다.

천명도를 둘러싼 추만과 하서와 퇴계 사이의 심오한 토론은 뒷날 사칠논변四七論辨(사단과 칠정에 관한 이황과 기대승의 토론)이 일어나게 된 사상적 배경이 됐다. 원래 천명도는 천인합일 사상을 그림 언어로 나타낸 것이다. 인간을 포함하여 우주의 모든 존재는 하늘로부터 명을 받아 성性 즉, 본질을 이루고 인간은 동식물과 달리 도덕적 본성인 인의예지신을 가지고 태어나므로 도덕적 수련을 해야 한다는 뜻을 나타냈다. 이를 위하여 도를 그리고 그 안에 문구나 용어를 배치하였다. 먼저 하늘(우주)을 상징하는 큰 원, 땅을 상징하는 네모, 사람을 상징하는 사람 모습 즉, 머리는 둥글고 몸뚱이는 네모 형태로 만들고 거기에 여러 문자를 안배하였다. 《추만실기》에는 추만의 도, 퇴계의 신·구 도, 그리고 하서의 도, 이렇게 4종의 도圖가 실려있다. 하서의 도에 나와 있는 ‘그림 언어’는 추만이나 퇴계와는 조금 다른 특색을 가지고 있다. 그런데 하서의 <천명도>는 하서 문집에는 실리지 않고, 추만 정지운의 《추만실기》에만 부록 형태로 실렸다. 그 이유는 제대로 밝혀지지 않았다.

아무튼 추만과 퇴계는 도와 도설을 따로 분리해서 남겼으나, 《추만실기》에 실린 하서의 천명도는 도만 있고 도설은 없다. 그렇지만 하서의 천명도가 하서 사상의 일단을 살피는 중요한 자료라는 것은 틀림없다. 여기에는 하서 선생의 도학 사상이 전체적으로 집약되어 있다고 볼 수 있다. 훗날 정조는 하서의 철학적 논문이나 저서가 거의 남아 있지 않은 안타까운 상황 속에서 선생의 학문적 업적을 평가하는 고충을 감수해야 했다. 천만 다행히도 천명도가 남아 있어 하서의 학설을 웅변했다고 짐작할 수 있다. 정조가 하서를 ‘동방의 주자周子’로 일컬을 만큼 하서의 천명도에 담긴 의미는 깊고 넓었다. 이와 관련하여 1549년(명종 4년) 추만 정지운이 순창에 있는 하서를 찾아와 자신의 천명도를 보여주고 떠나기 전에 하서가 그 천명도 뒷면에 남긴 글은 다음과 같다.

정추만 천명도 뒷면에 글을 쓰다

천명은 깊고 깊어 다함이 없고 낳고 낳는 이치는 잠시라도 그치거나 끊어짐이 없다. 이가 타고 있는 기틀(機)을 이른바 음과 양이라 하는데, 움직이고 멈추고 하면서 서로 뿌리가 되니 만물이 나란히 길러지고 서로 유통한다. 다만 형形과 기氣의 사사로움에 얽매여 이것을 능히 알지 못한다. 오직 천하에서 총명과 예지와 지극한 정성으로써 쉼 없이 타고난 성性을 다 발휘하는 자만이 마침내 기미幾微를 살필 수 있다. 이 그림을 만드는 데 있어 어찌 대수롭지 않게 엿보고 헤아리는 자들이 흉내 낸다고 될 일이겠는가. 나는 배움에 뜻을 두고 나아가지 못한 사람이라 이 그림을 펴보는 데 근심이 적지 아니했다. 정군鄭君 정이靜而(추만 정지운의 자字)가 곧 서울로 올라간다고 해서 서로 생각하는 정은 말로 다할 수 없다. 우선 천명도 도면의 뒤에 글을 써 떠나는 사람에게 준다. 가정 기유년 가을 8월 하서 김 후지 씀

題鄭秋巒天命圖後

維天之命於穆不己生生之理未嘗間斷乘之機曰陰與陽一動一靜互爲其根萬物並育相爲流通但梏於形氣之思不能知之惟天下聰明睿知至誠無息能盡其成自乃能有以察其機焉是圖之作豈尋常窺測者所可擬爲余有志於學而未就者也披覽是圖不能無戚戚焉鄭君靜而朝夕還京千里相思無以爲言姑以是題其圖後面贐之嘉靖己酉秋八月下書金厚之書

하서는 자신의 ≪천명도≫에서 인간 마음의 위치에 성性 대신에 중中이라고 하여 《중용》에 나온 중中의 의미를 그대로 가져왔다. 그 의도는 정확히 알 수는 없지만, 주자와 육상산의 무극태극 논쟁을 참고하여 추론해 보면, 성이라고 하는 것보다 중이라고 하면 인간 마음의 역동성을 더 잘 표현할 수 있다고 생각한 것 같다. 또 사람의 본질인 내재된 천명을 마음과 관계없이 추상화하기보다 천명의 ‘내재성’을 좀 더 강조하는 표현이 된다고 본 것 같다. 이런 점을 하서 천명도의 특색 중 하나로 볼 수 있다.

다시 말하지만, 천명도란 우주 만물의 성정을 표현한 그림이다. 하서가 1549년 순창에서 그린 천명도는 자연과 조화를 이루고 현세에 치중하는 우리나라 전통사상을 보여주고 있다. 특히 인간은 사단칠정의 원칙에 따라 선한 사고와 행동으로 천인합일을 이루어야 한다는 점을 강조하고 있다. 하늘은 둥글게(天圓) 표시하고, 음양의 조화를 나타냈다. 땅은 흙색으로 네모지게(地方) 표시하였다. 천명은 남쪽을 향해 왼쪽부터 춘하추동과 동서남북을 따라 자연의 순환인 원형이정元亨利貞을 하늘의 도인 성誠이 감싸고 있다. 오행과 12간지로 방향과 시간을 나타냈다. 인간은 둥근 머리와 다리를 네모난 모습으로 도식화하였다. 또 인간의 다섯 가지 성품을 음양과 연결하여 이 성품이 두루 사방으로 통함을 나타냈다. 천인합일의 근거로서 찾고 있는 중용의 이념을 심성론에 적용한 하서의 천명도는 천명이 인간의 심성이며, 중화中和로써 천명과 조화해야 함을 나타낸 것이다.

결론적으로 하서의 도학 사상은 중용적 실천을 중시하고, 인성론적 성리학 이론의 기초를 제시했다고 볼 수 있다. 즉 성誠을 표준으로 삼은 ≪중용≫의 중화사상을 윤리 실천의 기본으로 삼았고, 중화 개념을 주요 골자로 하는 독자적인 ≪천명도≫를 제시한 것이다. ≪중용≫은 원래 ≪대학≫과 함께 ≪예기≫ 49편 중에 있던 것을 송나라의 주희가 따로 뽑아내어 비로소 신 유교의 기본 경전인 사서의 하나가 되었다. 저자에 대한 학설은 구구하나 공자의 손자인 자사子思와 그의 제자의 저작이라는 설이 가장 지배적이다. 송대에 불교의 심성론이나 도교의 형이상학적 이론에 대항하기 위하여, 유교 사상 자체 내에도 깊은 철학적 원리가 뒷받침되어 있다는 것을 보여주는 책으로 주목을 받았다.

중용中庸이란 한자어의 음훈을 살펴보면 中은 ‘가운데’ 중이고 庸은 ‘쓸’ 용이다. 사전적 의미로는 지나치거나 모자라지 아니하고 한쪽으로 치우치지도 아니한 것, 떳떳하며 변함이 없는 상태나 정도를 말한다. 동양철학의 기본 개념으로 사서의 하나인 ≪중용≫에서 말하는 도덕론은 지나치거나 모자람이 없이 도리에 맞는 것이 ‘중中’이며, 평상적이고 불변적인 것이 ‘용庸’이라고 했다. 바꾸어 말하자면 중용에서 중은 양극兩極의 합일점이고, 용은 영원한 상용성常用性, 즉 지나치거나 모자람이 없는 상태라고 할 수 있다. 송대의 학자 정이程頤는 “치우치지 않는 것을 중이라 하고 바뀌지 않는 것을 용이라 한다(不偏之謂中 不易之謂庸).”고 하였는데, 이것은 곧 중은 공간적으로 양쪽 끝 어느 곳에도 편향하지 않는 것인데 비하여, 용은 시간상으로 언제나 변하지도, 바뀌지도 않는 것을 의미한다.

이러한 하서의 중화사상은 그의 인생에서 마지막 단계인 4~5년간 더욱 숙성된다. 하서는 1556년(명종 11년)에 서경덕의 ≪독역시讀易詩≫를 읽고 나서 하학下學을 소홀히 하고 돈오頓悟로 이끌 우려가 있다고 비판하였다. 이는 깨달음의 과정을 무시하고 결과만을 중시하는 돈오설에 대해 꾸준한 수행과 실천을 강조한 점수漸修를 무시하는 오류가 생길 수 있다는 것을 말한 것이다. 황진이의 유혹에도 넘어가지 않았다는 일화를 남긴 화담 서경덕(1489~1546)은 성리학 중에서도 자연철학에 관심이 많았다. 자연철학이란 과학이 발달하기 이전에 음양오행에 의해 자연의 이치를 설명하는 일종의 자연학을 말한다. 주기론적 입장에서 자연의 현상과 이치에 관심을 많이 가진 화담이 주역에 관한 시를 남기자, 역시 주역에 관심이 있던 하서가 주기론에 대한 비판적 시각에서 화담의 시를 언급한 것이다.

1557년(명종 12년) 하서는 《태극도설》 《서명》 등의 글이 지닌 깊은 뜻을 생각하고 찾아서 읽기를 천 번에 달했다. 이에 이르러 《주역관상편》과 《서명사천도》를 저술했다. 전자는 주역에 관한 저술이고, 후자는 횡거 장재의 서명을 풀이한 저술이다. 현재 두 저술이 남아 있지 않아 자세한 내용을 알 수 없어 안타깝다. 1558년(명종 13년) 서울로 과거 보러 가던 고봉 기대승奇大升(1527~1572)이 하서를 찾아와 그와 더불어 《태극도설》을 논하였다. 같은 해 10월 기대승이 문과에 급제하고, 그해 11월 휴가를 얻어 귀향하던 중 일재 이항李恒에게 들러 《태극도설》을 재강론했다. 이항이 “태극太極 음양陰陽이 일물一物”이라고 주장하고, 기대승은 그렇지 않다고 주장하여 종일 토론하였으나 의론이 귀결되지 못했다. 이에 기대승이 하서를 찾아와 어느 쪽이 옳고 그른가를 묻자, 그는 기대승의 의견이 맞다고 하며 종일토록 강론하다가 파했다.

또 소재 노수신盧守愼이 송나라 진백이 지은 《숙흥야매잠夙興夜寐箴》의 주해를 저술하여 퇴계 이황과 하서 김인후에게 강의하고 질문한 것이 왕복으로 묶어 상당수였는데 퇴계 이황은 누차 자기 의견을 버리고 노수신의 설을 많이 따랐다. 여기서 소재 노수신은 “마음이 몸을 주재한다.”고 하였으나 하서는 이를 비판하며 “마음이 몸을 주재하지만, 기가 섞여서 마음을 밖으로 잃게 되면 주재자를 잃게 된다. 따라서 경으로써 이를 바르게 해야 다시금 마음이 몸을 주재할 수 있게 된다.”는 주경설主敬說을 주장하였다. 경敬을 “사려를 안정시키고 정신을 수렴하여 도덕성을 함양하는 도리”라고 정의하기도 했는데, 하서는 일찍이 ‘대책對策’에서 경에 대한 견해를 다음과 같이 피력한 바 있다.

몸을 지배하는 것은 마음이고 마음이 몸을 지배할 수 있게 해주는 것은 경敬입니다. 일은 이치 밖에 있는 것이 아니요, 이치는 마음속에 갖춰져 있습니다. 경은 마음을 지키고 이치를 밝히기 위한 것입니다. 그러므로 학문의 처음부터 성현에 이르기까지 하루도 경을 벗어나서는 안 됩니다.

1559년(명종 14년) 태인에 사는 저명한 성리학자 일재 이항이 “태극과 음양은 일물이라”는 뜻의 글을 써서 고봉 기대승을 통해 보내오자, 하서는 건강이 좋지 않은 가운데서도 다음과 같이 짤막하지만, 깊은 뜻이 담긴 답장의 글을 써서 보냈다. 일재 이항은김인후·기대승·안방준·박광일과 함께 ‘호남의 다섯 학자湖南之五學’에 꼽히는 인물이며 딸을 하서의 큰 며느리로 시집보내 서로 사돈의 인연을 맺은 사이다.

일재에게 보내는 글

기군奇君에게 보낸 서간에 대해 감히 이의를 제기 못 하겠으나, 대개 이와 기는 혼합하여 천지간에 가득 찬 온갖 것이 그 속으로부터 나오지 않은 것이 없습니다. 동시에 저마다 개성을 갖추지 않은 것이 없으니, 태극이 음양을 떠났다고 일러서는 아니 될 것입니다. 그러나 도道와 기器의 나눠짐은 한계가 없지 아니한즉 태극과 음양이 일물一物이라 할 수는 없을 상 싶습니다. 주자가 말하기를 “태극이 음양을 탄 것이 사람이 말을 탄 것과 같다”라고 한 즉, 결코 사람을 말이라 할 수는 없겠지요. 병이 중하여 할 말을 다 못합니다.

與一齋書

遺奇君之柬。不敢議爲。蓋理氣混合。盈天地之間者。無不自其中出。而無不各具。不可謂太極之離乎陰陽也。然道器之分。不能無界限。則太極陰陽。恐不可謂一物也。朱子曰。太極之乘陰陽。如人之乘馬。則決不可以人爲馬也。病重不盡。

하서는 1559년(명종 14년) 겨울 고향에 내려와 있던 기대승과 더불어 사단칠정四端七情의 설을 강론하는데 이르지 않은 곳이 없었다. 고봉은 퇴계의 ‘사단칠정 이기호발’에 대해 깊이 의심하여 하서에게 질문하니, 그는 물 흐르듯 막힌 바 없이 세밀한 분석과 변론을 극히 투철하고 정밀하게 해주었다고 한다. 퇴계 이황(1501∼1570)은 그 무렵 이와 기에 대하여 “이가 발하면 기가 이를 따르고 理發氣隨” “기가 발하면 이가 기를 탄다 氣發理乘”고하여 이기호발을 주장했다. 하지만 고봉 기대승(1527∼1572)은 하서, 일재 등과 교감하며 이론을 가다듬은 후 퇴계 이황과 8년간에 걸친 사단칠정 논쟁을 펼쳐 유명해졌다. 한편 율곡 이이(1536∼1584)는 퇴계의 주장 중 “기가 발하면 이가 기를 탄다”는 명제는 맞지만 “이가 발하면 기가 이를 따른다”는 주장은 옳지 못하다고 비판했다. 이이는 이란 보편적인 것이고 기는 특수한 것으로 파악하여 “이는 통하고 기는 국한된다 理通氣局”는 독특한 견해를 제시했다.

여기서 우리는 하서가 차원이 다른 도학자라는 사실에 주목해야 한다. 하서는 앞서 살펴본 것처럼 이와 기에 관한 논쟁의 중심에 있었는데, 원칙적으로는 퇴계처럼 이理를 중시하는 입장이었다. 하지만 이와 기는 서로 분리된 이기이원론이 아니라 혼합된 것이라고 보는 편이었다. 엄격히 말하자면 하서는 이기를 포괄한 대심大心철학자였다. 하서는 심心을 일신만사一身萬事의 주재자로 보았지만, 심에 내재한 이理를 타야만 주재력을 행사할 수 있다고 했다. 또 배타보다는 포괄, 분석보다는 회통會通을 중시했고 모든 사물을 같은 생명이라는 차원에서 교감했다. 이런 점에서는 퇴계 이황의 주장과 차이를 보인다.

이 밖에도 하서는 당나라 학자 이고李翺(774~836)가 저술한 ≪복성서復性書≫를 즐겨 읽은 것으로 알려졌다. 이고는 국가 공인의 《오경정의》 주석에 만족하지 않고, 불교나 노장, 선학 같은 다양한 사상을 받아들였다. 《복성서》는 인간의 본성을 논한 것으로 송대 정주학의 선구가 되었다. 인간 본성의 회복이 수양 철학의 기본이 되어야 한다는 입장이다. 이런 이고의 사상은 신유학의 도통사상 중시에도 영향을 주었다. ≪하서전집≫ 上권 92쪽에는 ≪복성서≫를 읽고 난 하서 선생의 소감이 실려있다. 특이하게도 글제를 ≪복성부復性賦≫라 이름 지으면서 “초고 속에 이 작품만 있고 이에 대한 글제는 없으므로 그 글 뜻을 자세히 관찰한 끝에 우선 이로써 글제를 하여 아는 자를 기다리는 바이다.”라는 사연을 밝혔다. 이글은 이렇게 시작하고 있다.

복성부

온갖가지 종류들이 태어날 적엔

하느님이 명해준 정성正性받았네.

건순健順과 오상五常을 갖추었으니

이야말로 이오二五의 어울림이라.

진실로 순선純善이요 섞임 없어서

혼연한 지리至理의 충융沖融이로세. (이하 생략)

復性賦

惟萬彙之稟生兮 受天命之正性

具健順與五常兮 寔二五之所倂

諒純善而無雜兮 渾至理之沖融

하서 철학의 계승 발전

하서가 생존했던 시기는 중종 대 초기에서 명종 대 중기에 이르는 기간이었으니, 중종반정으로 인해 새로운 이상을 실현하고자 하는 사림의 정서가 팽배할 때였다. 사림이 추구했던 도학 정신은 유학의 근본정신, 곧 참다운 도를 실현해 백성을 다스리고자 했던 이념이었다. 이는 충군 의리 정신을 배경으로 하고 있지만, 보다 구체적으로는 연산군의 학정으로부터 중종반정으로 인해 새로운 질서를 세우고자 한 사림의 이상으로서 형성된 시대정신이라 할 것이다. 이러한 시기에 꽃을 피운 선생의 학문은 사림의 이론적 근거인 도학의 맥을 잇고 정암 조광조가 실천하다 좌절된 개혁을 진일보시키는 데 초점이 맞추어져 왔다.

하서는 수학 초기부터 정암 조광조 등 여러 도학자가 ≪소학≫에 의한 일상수양을 중시하던 학풍을 계승하였다. ≪소학≫이란 송나라의 유자징이 주자의 지시에 따라 8세 안팎의 아동들에게 유학을 가르치기 위하여 1187년에 편찬한 수양서를 말한다. 내편 4권, 외편 2권의 전 6권으로 되어있다. 내용은 일상생활의 예의범절, 수양을 위한 격언, 충신·효자의 사적 등을 모아 놓았다. ≪소학≫은 유교 사회의 도덕 규범 중 기본적이고 필수적인 내용을 가려 뽑은 것으로서 유학 교육의 입문서와 같은 구실을 하였다. 주자에 의하면 ≪소학≫은 집을 지을 때 터를 닦고 재목을 준비하는 것이며, ≪대학≫은 그 터에 재목으로 집을 짓는 것이 된다고 비유하여 ≪소학≫이 인간 교육의 바탕이 됨을 강조하였다. 우리나라에서 ≪소학≫이 중시된 것은 조선 초기부터이다. 이 책은 당시의 모든 도학자가 인격 수양의 지침서로 생각했다. 사대부의 자제들은 8세가 되면 유학의 초보로 이를 배웠다. 어릴 때부터 유교적 윤리관을 체득하는 아동 수신서로서 장려되어, 사부학당·향교·서원·서당 등 당시의 모든 유학 교육기관에서 이를 필수 교과목으로 다루었다. 특히 사림파들이 민중 교화의 수단으로 이를 권장하였으며, 하서의 스승 모재 김안국은 경상도 관찰사로 재임할 때 ≪소학≫을 우리말로 번역한 ≪소학언해≫를 발간하여 민간에 널리 보급하기도 하였다.

또 하서가 ≪소학≫에 이어서 평생토록 특별히 연구한 학문은 ≪대학≫이었다. ≪대학≫은 유교의 경전으로, 논어, 맹자, 중용과 더불어 사서오경(혹은 사서삼경) 중 사서의 하나이다. 본래 《예기》의 제42편이었으나, 남송 시대에 성리학이 확립되는 과정에서 《중용》과 더불어 독립적인 텍스트로 인식되기 시작하였고, 주희가 내용의 편차를 바꾸고, 주석을 덧붙이면서 완전히 독립되어 ‘사서’에 속하게 되었다. 이름만 보면 분량이 방대할 것 같지만 실은 1,700자 남짓으로 A4 한 장 내외에 원문 전체가 들어갈 정도로 짧다. 이 책은 개인의 인식론에서 기초하여 윤리학, 그리고 사회 및 정치의 철학에 이르기까지 모두를 단일한 차원에서 통일적, 체계적으로 제시한 경전이다. 주희의 해석에 따르면 ≪대학≫은 성리학 교육체계에 있어서 “공부하는 방법”을 담은 경전이라고 할 수 있다. 그래서 하서는 대학을 1,000번 넘게 읽었다고 전해진다. 제자에게도 대학을 버리고서는 도道에 이를 수 없다고 강조했다. 대학을 읽지 않고 다른 공부를 한다는 것은, 마치 터를 닦지 않고 집을 짓는 것과 같다는 가르침이었다.

이처럼 ≪대학≫은 나라를 다스리는 데에 필요한 윤리나 철학을 담고 있는 유교 경전으로 이해되고 있다. 하서는 구시대적인 훈척 정치를 타파하고 새로운 사림 정치를 구현하는 데 있어서 ≪대학≫의 이론이 필요했기 때문에 강조했을 듯하다. 당시에 훈구파 재상들이 젊은 문신들을 내몰아 죽이거나 혹은 유배시키는 사회 혼란이 심화했는데 이러한 사회문제를 과감하게 지적한 것이다. 하서는 대학 한 권에 격물·치지·성의·정심의 공력과 수신·제가·치국·평천하의 효험이 모두 들어있어 이것을 버리면 그 어떤 것도 정할 수 없다고 했다. 가장 아끼는 제자이자 사위인 조희문과 양자징에게 준 시에서 “대학을 반평생 공부해도 아직 근원을 찾지 못했다”는 구절이 나온다. 대학을 가볍게 보지 말고 더 중시하라는 당부다. 하서 제자를 포함한 전라도 선비들이 훗날 임란 의병이나 구한말 항일 의병 등에 깊은 관심을 가지고 뛰어든 것은 ≪대학≫에 담긴 ‘수신제가 치국평천하’ 원리에 따라 현실 문제나 모순 해결을 강조한 하서의 가르침과 무관하지 않다.

안타깝게도 하서가 타고난 자질이 문학에 뛰어나 많은 시문을 남겼으나, 성리학에 관한 것은 별로 없고 단편적인 것뿐이라는 일각의 주장이 있다. 이는 하서가 남긴 1,600여 수의 시문 상당수가 도학을 주제로 쓴 도학시라는 사실을 간과한 피상적 접근이 아닌가 싶다. 또 하서 사후 발생한 장성 대맥동 본가 화재로 귀중한 저술이 많이 소실되었다는 점도 헤아리지 아니한 듯하다. 하서는 ‘훌륭한 학자’가 아니라 ‘훌륭한 시인’으로 만족해야 할 문장가라는 프레임 씌우기는 하서 본인은 물론 우암 송시열이나 정조가 들어도 이의를 제기할 만하다. 사계의 연구자 중에 더러는 “하서가 원래 태극이라든가 성리학의 이기론과 같은 형이상학적 이론은 좋아하지 않았다.” “하서가 친구에게 보낸 편지에서 주돈이의 태극도설을 읽는 데 힘이 다른 책 몇 배로 들고, 그래도 완전히 이해할 수 없다고 토로한 적이 있다.” “(대학)장구를 주자 (대학)집주와 (대학)혹문을 참고로 하여 읽고 있으나, 성균관에서 공부하는 동안 집중하지 못하고 자신의 성벽이 시와 음주를 좋아하여 십여 년 허송세월하는 바람에 깊이 사색하면서 읽지 못했다고 말하고 있다.”라는 말을 인용하기도 한다. 신빙성에 의문이 가는 대목이다.

다만, 하서의 학맥이 17세기 이후 독자성을 잃고 영남의 퇴계학파나 호서의 사계학파(김장생-김집-송시열로 이어지는 학맥)에 흡수되어 위축을 면치 못했다는 지적을 후학들은 뼈아프게 받아들여야 할 것이다. 오늘날 서울은 물론 호남 어디에서도 ‘하서학’이나 ‘하서학파’라는 말을 거의 들어볼 수 없는 현실을 자성해야 한다. 다행히도 19세기에 장성에서 주리론 성리학자인 기정진 선생을 중심으로 위정척사의 기치를 내건 노사학파가 형성돼 유학이나 성리학의 맥은 제대로 이어왔다. 앞으로 호남의 유종인 하서의 학문도 퇴계학, 율곡학에 버금가는 도약의 계기를 마련해야 할 것으로 본다. 하서의 철학과 사상이 기본 자료의 부족이라는 한계를 극복하고 보다 체계적으로 짜임새 있게 연구되기를 기대한다.

우국지사 김인후

절의로 감수하는 처절한 삶

하서는 절의의 표상으로서 우리 역사에 큰 영향을 미쳤다. 하서는 16세기 혼돈의 시기에 나라의 앞날을 걱정하며 절의를 몸소 실천한 우국지사다. 이와 동시에 하서는 학문 못지않게 정신이 올바른 후학양성에 몰두한 교육자의 본보기다. 이를 통해 국가·사회 발전에 이바지한 하서의 공적은 아무리 높이 평가해도 지나침이 없다 할 것이다. ‘절의’란 책을 읽거나 붓을 들어 쌓은 학덕과는 또 다른 차원이다. 목숨을 걸고 옳은 일에 앞장선 실천적 행동을 말한다. 하서와 그 제자들의 절의를 상징하는 대표적인 사례로 세 가지를 들 수 있다.

첫째, 하서가 조정에 발을 들여놓은 지 얼마 안 된 신진 관료로서 경연 석상에서 왕에게 기묘사화로 목숨을 잃은 조광조의 신원을 당당히 건의한 일이다. 하서 자신이 사림파 출신 관료라고는 하지만, 목숨을 걸고 사림파 거두의 사면 복권을 건의해 남다른 절개와 의리를 보여주었다. 이중성격자로 알려진 중종이 조광조의 죄 없음을 주장한 공개 발언에 크게 노하여 하서를 하옥하거나 유배 보낼 가능성은 충분히 있었다. 실제 중종 집권기에 그런 사례는 비일비재했다. 이런 위험 부담을 안고 중종의 역린을 건드린 하서의 용기 있는 태도가 아슬아슬하게 느껴진다.

둘째, 왕으로 등극한 지 1년도 채 안 돼 세상을 떠난 인종에 대해 하서가 각별한 의리를 지키며 평생 관직에 나가지 않은 일이다. 성리학적 질서가 확립된 왕조시대에 애석하게 사별한 군주에 대하여 측근 신하가 보여준 절개와 의리를 현시점에서 지나치게 미화할 필요는 없을 것이다. 하지만 같은 이유에서 하서의 이러한 태도를 수직적 군신 관계의 맹목적 충성이라고 깎아내릴 일도 아니다. 특히 하서와 같이 스스로 벼슬에서 물러나 십수 년을 백면서생으로 살아간다는 것은 온 가족의 처절한 삶과 직결된 생존의 문제였다. 경제적으로 그리 넉넉지 못한 양반 가문 출신 관료가 녹봉이 끊어진 이후 얼마나 궁핍한 생활을 감내했을지 미루어 짐작할 수 있다.

셋째, 하서 사후 30여 년 뒤 발발한 임진왜란 당시 하서 제자를 비롯한 호남지방의 선비들이 의병을 일으켜 목숨을 걸고 왜적과 맞서 싸운 일은 나라를 구하기 위한 충절의 본보기다. 실제로 하서 문하에서 공부한 오천 김경수를 비롯한 장성 지방의 선비들은 남문창의를 열고 의병을 결집해 구국의 대열에 앞장섰다. 오천 선생의 두 아들은 진주성에서 순국했고, 오천의 며느리 한 사람과 하서의 손자며느리도 고향에서 왜군에 맞서 순절했다. 이러한 하서와 후손들의 충절은 그 뒤로도 계속 이어져 나라가 위기에 처할 때마다 호남인이 분연히 떨쳐 일어났다. 동학농민혁명, 구한말 의병, 광주학생독립운동, 5·18 광주 민주화 운동이 그것이다.

나라의 장래를 위해 후학 양성에 몰두

하서 선생은 1543년(중종 38년)에 공식적인 세자 교육기관인 세자시강원의 설서로 일했다. 당시 세자 신분이던 인종의 스승이라는 중책을 수행한 것이다. 현직에 있을 때의 소중한 교육자 경험을 토대로 낙향한 지 얼마 안 되는 1548년(명종 3년)∼1550년(명종 5년)까지 처가 마을인 순창에서 훈몽재란 학당을 개설하고 후학을 양성했다.

고향에 묻혀 절의를 고수하던 하서 김인후가 택할 수 있는 길은 학문 연구와 후학 양성뿐이었다. 하서 선생은 제자들에게 반드시 ≪소학≫을 먼저 읽은 다음에 ≪대학≫을 읽도록 했다. 선생의 두 아들을 가르치면서도 ≪소학≫을 10년이나 읽게 하며 딴 책으로 바꾸어 주지 않았다는 일화는 유명하다. 하서 선생의 제자로는 변성온卞成溫·기효간奇孝諫·조희문趙希文·양자징梁子徵·정철鄭澈·오건吳健·남언기南彦紀·김경수金景壽· 노적盧適·윤기尹祈·신각申覺·서태수徐台壽·이지남李至男·김종호金從虎·안증安璔· 김제안金齊顔· 양산해梁山海· 박원순朴元恂 등이 있으며, 기대승奇大升·김천일金千鎰·박순朴淳 등도 문인門人을 자처했다는 기록이 있다. 이중 조희문, 양자징은 하서의 사위이기도 하다.

하서의 큰 사위 월계 조희문趙希文(1527~1578)은 남원 출신으로 문과에 급제한 수제이다. 문장이 뛰어났으며, 기대승·정철·백광훈 등과 교유했고 ≪월계집≫이란 문집을 남겼다. 둘째 사위 고암 양자징梁子澂(1523~1594)은 가장 신뢰하는 친구의 아들로서 하서가 학문적으로나 인간적으로 가장 아끼는 애제자였다. 순창 시절 곁에서 시봉한 둘째 사위를 향한 사랑은 끝이 없었다. 그래서 가장 아끼는 벼루를 선물했다. 그 벼루는 예사 물건이 아니었다. 양자징은 “이 벼룻돌은 (중국) 단주 영양의 명품이라, 부드럽되 먹이 흐르지 않는다.”라고 자랑했다. 훗날 장인과의 인연을 추억하며 아래와 같은 글을 남겼다. 장인이자 스승인 하서로부터 벼루를 물려받은 양자징은 평생 학문에 힘썼다. 마침내 1786년(정조 10년) 고암 양자징은 필암서원 우동사 하서 옆에 배향됐다.

하서 선생께서 주신 벼루에 대해 말하다

이 벼루는 우리 스승이신 하서 김 부자께서 저에게 아름다운 사랑을 베풀어주신 것이다, 평생 사모하는 마음 가눌 길 없어 보배처럼 간직해왔다. 어느 날, 일재一齋 이항 선생이 벼루를 보시고 부러워하며 말씀하셨다. “이 벼루는 벼루가 아니라, 바로 발우(불가의 공양 그릇, 후계자에게 물려주는 것)이거니. 그대는 명심하시게.”라고 하셨다. 불가에서 후계자에게 발우를 물려주는 전발傳鉢의 깨우침은 나로서 감히 받아들여 감당하지는 못하지만, 어찌 사랑하고 좋아하는 가르침을 받들어 마음에 새기지 아니하랴. 드디어 기록하는 바이다.

河西先生所贈硯識

此硯吾師河西金夫子嘉惠於小子者也以寓平生報佛之慕以珍藏矣一日一齋先生見以艶之曰斯硯也非硯是鉢也夫夫念之哉傳鉢之諭余不敢承當而愛護之戒何佛奉承耶遂爲之

또 선생 사후에 필암서원 창건 및 이건移建 당시 이름을 올렸거나 필암서원을 일부러 찾아 기록을 남긴 후학으로 병계 윤봉구·동춘당 송준길·우암 송시열·현석 박세채·사계 김장생·망암 변이중·오음 윤두수· 추담 김우급·송병선·오이익·이실지·박승화·기정연·김세정·송시도·송암 기정익· 김원행·김종수·심환지·정유달·나천추·사암 서태수·청음 김상헌·제봉 고경명·중봉 조헌·석주 권필·서경 유근·반환당 홍천경·역천 송명흠·조천 김시찬·간재 전우·목산 이기경·김정휴·수종제守宗齋 송달수·연재 송병선·송정 송일중·우산 안방준·화동 김한익·온재 김진옥·삼연 김창흡·일재 어윤중 등이 있다.

선비 가문을 이어간 하서의 후손들

하서는 가문의 전통이 자기 아들과 손자를 통해 이어져야 할 것이라는 점을 누구보다 잘 알고 있었다. 그래서 애지중지 키운 두 아들에게 훈계하면서 다음과 같이 짧고 분명한 가르침을 줬다.

자손에게 훈계하다

뿌리와 가지는 한 기운으로 통한다는 것을 알아야 한다.

얼마나 많은 근면과 고생으로 가풍을 세웠던가.

학문에 나아가고 일신을 수신하여 이를 반드시 이어가야 할 것이다.

온갖 장인들도 기술을 가업으로 삼아 대대로 이어 나간다고 하더라.

訓子孫

須識根枝一氣通 幾曾勤苦樹家風

進學修身爲可繼 百工猶自世箕弓

여기서 하서는 조상과 자손은 기맥이 통한다는 유교적 교훈을 명시하고, 선비 가문의 전통을 세우기 위해 자신이 얼마나 고심했는지를 실토했다. 그리고 간절한 마음으로 두 아들에게 부탁했다. 부디 대를 이어 학문에 힘쓰라, 곧 선비의 길로 일로매진하라는 말이었다. 아버지 자신이 실천에 힘쓴 도학과 절의의 길에서 절대로 벗어나지 말라며 간곡히 당부한 것이다. 훗날 우암 송시열은 이러한 김인후의 학문과 실천적 삶에 관해 다음과 같이 언명했다. “이 나라의 여러 큰선비는 도학, 절의, 문장에 저마다 등급의 차이가 있었다. 이 셋을 다 지니면서도 어느 한쪽에 치우치지 않은 이는 거의 없었다. 그런데 하늘이 우리 동방을 아끼시어 하서 김 선생을 내셨도다. 그분만이 이 셋을 모두 갖추셨다.” 우암이 우리 역사에 끼친 공과에 대해서는 여러 견해가 있지만, 300여 권의 저서를 남긴 대학자가 극찬한 하서 선생에 대한 평은 무게 있게 받아들여졌다. 정조가 선생을 문묘 종사한 실마리도 바로 이 말이 아닌가 싶다.

오직 선비의 길로 정진하라는 하서의 자손에 대한 훈계는 거듭됐다. 때로는 지극히 실천적인 계명도 주었다. “늘 말조심하고, 술 조심하고, 성적 방탕에 빠지지 말라”는 등등. 오직 주자와 정자의 가르침에 따라 성리학에 매진하라는 이념적 지향을 제시하면서도 일상의 사소한 언행에도 방점을 찍었다. 이러한 하서의 자손에 대한 훈계는 상당한 효과를 봤다. 울산김씨 자손들은 조선 중기 이후 선비 사회에서 차츰 두각을 나타냈다. 그들은 고봉 기대승(행주 기씨), 제봉 고경명(장흥 고씨), 고산 윤선도(해남 윤씨)의 자손들과 더불어 호남에서 알아주는 선비 가문이 됐다. 그중에서도 하서의 유지를 잘 받든 몇몇 후손의 두드러진 행적을 살펴보기로 한다. 다만 임진왜란과 정유재란 당시 장성에서 남문 창의 의병을 일으킨 국난극복의 주역 오천 김경수 맹주의 행적은 장을 바꾸어 따로 소개하기로 하겠다.

* 김종호金從虎(1537~ ?) : 울산김씨 23대로 하서 김인후의 둘째 아들이며 자여찰방自如察訪을 지냈다. 학문이 뛰어나 정철, 변성온, 기대승, 이항 등과 교류했다. 하서의 사위 조희문, 양자징과 함께 하서집을 편찬할 때 하서가 남긴 시詩 수백 편을 암송하여 책을 만드는데 기여한 바가 컸다고 한다. 아들 김남중金南重에게서 손자 넷(형복亨福, 형록亨祿, 형우亨祐, 형지亨祉)을 보아 가문이 크게 번창했다.

* 김남중金南重(1570~1636) : 울산김씨 24대로 하서의 친손자이며 호는 취옹당醉翁堂이다. 관품이 선교랑宣敎郞으로 1591년(선조 24년) 광국원종공신光國原從功臣에 추록되었다. 임진왜란과 정유재란 때 종군하였으나 부인을 잃는 아픔을 겪었다. 본부인 행주幸州 기씨奇氏(1569~1597)는 고봉 기대승奇大升의 딸로 정유재란 때 길을 가던 중 왜병들이 가로막고 팔을 잡으려고 하자 은장도를 꺼내 팔을 자르고 황룡강에 뛰어들어 자결했다. 따르던 노비가 거둬들인 잘린 팔 하나를 전란 후 남편 김남중이 정성껏 맥동 원당 선산에 장사 지냈다. 이를 일비장一臂葬이라 일컫는다. 이후 조정에서 부인의 충절을 기리고 귀감으로 삼기 위해 정려旌閭를 내렸다.

* 김대명金大鳴(1536~1603) : 울산김씨 24대로 하서의 손자 항렬이며 호는 백암白巖이다. 문장이 뛰어나 18세 때 경상감사가 진주에서 개최한 전국 백일장에 나가 장원을 하는 등 영남 일대에 이름을 떨쳐 당대의 유학자들이 극찬했다고 한다. 1570년(선조 3년) 문과에 장원 급제하여 여러 내직을 역임했으며, 1577년(선조 10년) 정5품 관직인 예조정랑으로 서장관이 되어 명나라에 가서 능력을 인정받았다. 이때 명明의 신종 황제로부터 옥으로 만든 벼루와 묵화 병풍을 받았다. 돌아와서 당쟁이 심화하자 자원해서 외직인 괴산·풍기·봉산 군수를 역임했다. 벼슬에서 물러난 후 향리에서 학문 연찬과 후학양성에 전념했다. 병든 몸을 수양하던 중 임진왜란이 발발하자 붓을 던지고 학봉鶴峯 김성일金誠一과 함께 의병을 일으켜 왜적을 토벌하는 공을 세웠다. 전란 후 마을 미풍양속을 후세에 전하고자 향약을 복원하는 데 힘썼다. 진주 대각서원大覺書院에 배향되었다.

* 김형지金亨祉(1621~1675) : 울산김씨 25대로 하서의 증손자이며 호는 맥촌麥村이다. 장형인 김형복이 일찍 세상을 뜨자 집안 어른으로서 하서 선생을 드높이는 일을 주도했다. 조정에 하서 선생의 시호를 내려주도록 건의하고, 우암 송시열, 동춘당 송준길, 현석 박세채, 문곡 김수항 등에게 하서 선생의 신도비문 및 행장 작성을 요청했다. 필암서원을 옮겨 짓는 일과 서원 건물 중앙 윗부분에 거는 편액扁額을 받아 오는 일에 앞장서는 등 평생 하서 선생 현창 사업에 진력하였다. 화산처사 김명하, 각재공 김기하, 월호공 김대하 등 세 아들을 두었다. 효행으로 천거되어 호조좌랑에 추증되었다.

* 김기하金器夏(1649~1701) : 울산김씨 26대로 하서의 현손이다. 김형지가 생부이며 호는 각재覺齋이다. 우암 송시열을 스승으로 삼아 가르침을 받았고 문곡 김수항의 문하에 드나들어 학문이 깊었다. 역사・의학・지리・천문 등에 두루 능통했고, 부친의 영향을 받아 하서 김인후의 학문 연구와 업적을 정리하는 데 매진했다, 스승 송시열이 제주도 귀양 중 한양으로 압송되어 가던 길에 정읍에서 사사賜死되자 인근 선비들을 모아 장례를 주관했다. 벼슬길에는 뜻이 없어 과거에는 응하지 않았으나, 사후 승정원 정3품 관직인 좌승지左承旨에 추증되었다. 저서로 각재유고覺齋遺稿가 있다.

* 김시서金時瑞(1652~1707) : 울산김씨 27대로 하서의 5세손이며 호는 자연당自然堂이다. 조선 중기의 시인으로 우암 송시열의 문하에서 수학했다, 26세 때부터 순창 쌍치면 어암에서 글을 읽으며 하서가 2년 동안 강학했던 훈몽재訓蒙齋를 수리해 짓는 한편, 그 옆에 초당草堂인 자연당自然堂을 짓고 선조의 유업을 계승했다. 1698년 상경하여 김창흡, 김창협, 김창집 3형제와 교류했고 진사를 거쳐 경양찰방景陽察訪에 제수되었다. ‘강도江都’라는 제목의 시詩로 숙종의 칭찬을 받았고, 유고가 세상에 전해진다.

* 김영수金榮秀(1764-1837) : 울산김씨 29대로 오천 김경수 선생의 7세손이다. 무과에 급제하여 전라병마우후兵馬虞候, 죽산부사 겸 영장, 승지承旨를 지냈다. 전라병마우후란 전라 병영에 두었던 병마절도사兵馬節度使를 보좌하는 종3품 무관 벼슬이다. 승지는 왕명을 출납하는 승정원의 정3품 당상관이다.

이런 전통은 근현대까지 쭉 이어졌다. 대쪽 같은 성품으로 청렴한 공직자의 귀감이 된 초대 대법원장 가인 김병로, 언론·교육 및 경제에서 큰 족적을 남긴 2대 부통령 인촌 김성수, 민족 기업 삼양사를 일으켜 세운 수당 김연수, 반독재 민주투사로서 국회부의장을 지낸 백우 김녹영, 동아일보를 국내 굴지의 신문으로 반석에 올려놓은 언론인 일민 김상만, 한국 지성의 거목으로 고려대 총장과 국무총리를 역임한 남재 김상협도 하서의 후손이다. 일제 강점기에 울산김씨의 근거지인 장성을 떠나지 않고 창씨개명을 거부한 채 월평보통학교(현 월평초등학교)를 설립 운영하는 등 다양한 사회·교육·경제 활동에 앞장섰던 김시중도 하서 정신을 잘 이어받은 후손 중 한 사람이다. 이렇듯 자녀에게 한없이 자상하고 따뜻했던 하서 김인후가 세운 가문의 전통 ‘근지일기통根枝一氣通’은 시대의 격랑을 뚫고 실로 오랫동안 유지되어 오고 있다.

다만, 부통령까지 지낸 근현대사의 거목 인촌仁村 김성수金性洙(1891~1955) 선생에 대하여 대한민국 정부가 1962년에 수여한 건국훈장을 2018년에 스스로 취소 결정하고 2024.4.12. 대법원이 이를 최종확정한 것은 심히 유감스러운 일이 아닐 수 없다. 인촌이 일제 강점기 때 전국 일간지에 징병·학병을 찬양하며 선전 선동하는 글을 여러 차례 기고하고 징병제 실시 감사 축하대회에 참석했다는 사실이 뒤늦게 파악된 친일 행적이고 훈장 취소 이유라고 한다. 참으로 어처구니없는 일이다. 인촌 김성수와 수당 김연수 형제가 일제 강점기나 해방 직후 민족을 위해 헌신했던 수많은 업적은 다 어디로 갔단 말인가. 인촌 선생이 3·1운동에 천도교의 합세를 설득해 전국적인 운동으로 이어지는 데 큰 역할을 했다는 사실은 외면받아야 하는가. 광복 후 ‘경자유전의 원칙’이 제헌 헌법에 반영되는데 기여한 공로는 잊혀도 좋은가. 기고문 몇 군데 실리고 관제 행사 몇 군데 참석했다고 이를 친일반민족행위로 모는 것은 아무리 생각해도 지나친 억지다.

서슬 시퍼런 일제 치하에서 총독부의 강요에 울며 겨자 먹기로 응했을 것이 뻔한 신문 기고와 행사 참석을 빌미로 본인을 망신 주고 가족과 후손의 명예를 훼손하는 것은 온당치 않다. 그때 독립운동을 하지 왜 학교를 세우고 기업을 일구고 신문사를 설립했느냐고 이의를 제기하면 모를까 티끌만한 결점 한두 개를 이유로 이미 역사의 뒤안길로 사라진 민족지도자를 다시 불러내는 것은 나라의 장래를 위해 삼갈 일이다. 머지않아 사회적 재평가와 법적 재심을 통한 명예 회복이 이루어지기를 바란다.

오천 김경수가 제대로 계승한 절의 정신

조선 왕조 최초의 국난이라고 할 수 있는 임진왜란이 발발하자, 하서의 가르침에 따라 충절 정신을 제대로 발휘한 후손으로 오천 김경수를 손꼽을 수 있다. 하서(1510~1560)와 오천(1543~1621)의 관계를 한 걸음 더 들어가 보면 떼려야 뗄 수 없는 혈족 사이라는 것을 잘 알 수 있다. 우선 두 사람 다 고향이 장성이고 울산김씨 22대 종친들이다. 하서가 33년 연상으로 4종 형제 사이인데 학문적으로는 사제관계를 유지했다. 이는 오천 김경수 선생의 문집인 오천집에 “일찍이 하서 문하에 들어가 수학했다.”는 기록을 여러 군데서 발견할 수 있다.

총명하고 장부다운 기개로 어린 시절부터 두각을 나타낸 김경수는 7세에 큰아버지 김응두에게 글을 배우고 13세에 시를 지었다. 15세에 하서 김인후 문하에 들어갔고, 학문에 몰두했다. 30세에 아버지를 여의고 삼년상을 치렀으며, 34세에 건원릉 참봉에 천거됐으나 사양했다. 이후 35 35세에 내첨시 봉사로 임명됐으나 곧바로 어머니의 병환이 깊어 귀향했다. 이후 율곡 이이의 실패를 보고 조정을 멀리했으며 ‘사문양자’ 4편을 저술하는 등 제자 양성에 힘썼다.

오천 김경수는 임진왜란과 정유재란 당시 현행 행정구역을 기준으로 장성을 비롯한 전남·북 일대에서 남문 창의南門倡義를 일으킨 주역이다. 1차 남문창의는 1592년 8월 24일 고경명 장군이 금산 전투에서 숨졌다는 소식에 분개해 김경수金景壽를 맹주로 하여 김홍우金弘宇·기효간奇孝諫·이수일李守一 등이 장성현 남문에 의병청을 세우고 격문을 보내 인근 고을에서 1,620명의 의병을 모집하여 일어났다. 순창 현감 김제민金齊閔을 의병장으로 삼아 직산읍에서 적을 무찔렀다. 고향에 돌아온 의병들은 일본과 조정의 협상을 관망하였다. 그러나 화의가 결렬되자 김경수는 1593년 5월 29일 다시 2차 남문 창의를 일으킨다. 의병 836명과 군량미 692석을 모았고, 장성 현감 이귀는 관군 40명을 선발하고 읍병 300명을 조련하는 등 의병을 지원했다. 하지만 늙고 병든 김경수를 대신해 두 아들 김극후·김극순이 의병을 이끌고 진주로 가서 고경명 장군의 아들 고종후와 합세해 10만 왜군을 맞아 싸웠으나 두 아들은 장렬하게 순절하고 만다. 설상가상으로 김극순의 부인도 남편의 비보를 듣고 물에 투신해 세상을 떠난다.

고종후 역시 전투에 패하자, 남강에 투신해 생을 마감한다. 이미 부친과 함께 금산전투에서 순절한 동생 고인후까지 삼부자가 나라에 목숨을 바친다. 고경명 장군은 울산김씨 22대인 김백균金百鈞(1525~1584)의 사위다. 김백균은 오천 김경수의 사촌 형이 된다. 이러니 김경수가 더욱 분개해 의병 전쟁에 앞장 설만 했다. 고경명 장군의 시신은 임진왜란 당시 40여 일 만에 수습되어 화순현에 매장했다가 1609년(광해군1년) 처가 땅인 장성현 오동리로 이장했다. 또 1597년 정유재란이 일어나 남원성이 왜군에게 함락되자, 김경수가 3차 남문 창의를 일으켜 사촌 동생 김신남을 의병장으로 삼아 장성 인근에서 모집한 620명을 이끌고 경기도 안성 전투에 참여해 큰 전과를 올리게 된다.

위와 같이 세 번의 창의를 주도한 김경수 맹주가 의병을 모을 때 썼던 격문은 민초들의 심금을 울리는 명문장으로 꼽힌다. “남문 창의격”이라 이름 붙인 격문의 내용은 다음과 같다.

남문창의격

아아. 노쇠하고 못난 이 사람이 삼가 뜻을 같이하는 선비들에게 고합니다. 명아주 지팡이를 짚고 북극의 별을 바라보며 생각하매, 신민 누구나 역대 왕의 유민으로 왕의 은혜를 입지 않은 이가 없으니, 이는 우리 거룩한 조정의 어진 교화의 결과입니다. 주나라처럼 예제가 갖추어져 나라가 안정되고, 요임금 때처럼 거리에 격양가 소리가 높은 태평성대가 2백 년 동안 융성했으니, 비록 천만 세가 지난들 잊을 수 있겠습니까?

그런데 어찌 뜻하였으리오. 국운이 중간에 쇠퇴하니, 섬 오랑캐가 밖으로 으르렁거리며 꿈틀거려, 마치 완阮나라를 침략하려고 공나라로 진격하는 군사가, 감히 괵虢을 멸하고 우虞를 취하려는 계책을 쓴 것처럼, 왜가 우리를 침범하고 있습니다.

북군이 강을 건너온다는 말은 불행히도 우리의 현실과 가까운 일이요, 남조(송나라)에 사람이 없다고 흉보는 것은 참으로 통탄할 일입니다. 마침내 우리 임금께서 마치 주나라 태왕이 빈邠을 떠나듯, 당 명황이 잠시 촉으로 가동하듯, 도성을 떠나 몽진하셨습니다. 삼군이 눈물을 뿌리며 용감하게 싸워 죽을 정성을 힘써 발휘하고 있으며, 천 리 밖에 나가 있는 조정에서는 와서 구원하라는 바람이 간절합니다.

아아, 우리 호남 50 고을에 의기 있는 남아가 어찌 없겠습니까. 돛대를 치며 길 위에서 한 맹세는 바야흐로 사아士雅의 지극한 정성의 간절함이요, 창을 들고 죽음을 다툼은 어찌 기산岐山의 백성이 왕의 은혜에 보답한 일을 본받음이 아니겠습니까.

이 못난 사람이 나이는 비록 늙었으나 뜻은 적개심이 간절하여 말에 오르는 용기를 보이니, 복파伏波의 마음이 더욱 견고해지고, 매를 날리는 위엄을 기르니 태공太公의 기운이 아직도 장합니다. 이에 여러 고을의 부로와 호걸들을 초청하오니, 본현 남문의 의청義廳에 모이시기 바랍니다. 자제들을 보내어 토벌하면 깃발 그림자가 뒤를 잇고, 군량을 모으면 곡식이 말로 섬으로 많이 모아질 것입니다.

장사가 눈물을 뿌림은 마땅히 즉묵卽墨의 정성에 감동함이요, 10월의 출병은 반드시 경양逕陽의 승전을 알릴 것입니다. 창해에 칼을 씻고 장안을 수복한다면, 호부용절虎符龍節이 장차 충절을 포상하는 영광이 있을 것이며, 금권단서金卷丹書에 마땅히 책훈策勳되는 은총을 입을 것이요, 마음과 힘을 합하면 능히 공을 이룰 것입니다.

南門倡義檄

嗚呼! 衰老不侫之人。謹告同盟有志之士。依藜筇於斗極。莫非祖宗遺民。沐華髮於恩波。盡是聖朝仁化。序毛周社·擊壤堯衢。蓋二百年之隆。雖千萬世。可忘? 何圖國運中替。島夷外狺。蠢彼侵院徂共之師。敢爲滅虢取虞之計? 北軍渡江之輩。不幸近之。南朝無人之譏。誠可痛矣。肆我聖上。竊爲太王之去邠。暫勞明皇之幸蜀。三軍雪涕。激勵敢死之忱。千里行朝。丁寧來救之望。嗟我湖南五十州郡。豈無義氣一箇南兒? 擊楫誓江。方切士雅之輸悃。推鋒爭死。 盍效岐民之報恩? 不侫齒雖臨衰之。切敵愾示上馬之勇。伏波之心益堅。畜揚鷹之威。太公之氣猶壯。是以招諸州父老豪傑。會本縣南門義廳。送子弟替討。 竿旗影從。聚糗糧助供。斗栗箕斂。壯士揮淚。宜感卽墨之忱。十月出車。必報涇陽之捷。

洗劒滄海。旋軫長安。虎符龍節。將有褒忠之榮。金卷丹書。應被策勳之寵。一乃心力。其克有功。(원문 표점 찍기 자문 : 한국고전번역원)

구국의 비장함으로 분루를 솟구치게 만드는 이 격문의 효과로 수천의 의병이 모였고, 김경수는 남문창의의 맹주가 되어 왜구와의 전투에서 장성인의 기개를 한껏 드높였다. 오늘날 장성을 문향이자 의향으로 부르는 데는 하서와 오천의 공이 크다고 할 수 있다. 호남을 대표하는 성리학의 대가로서 하서의 삶은 칭송받아 마땅하다. 하지만 무인도 아닌 노쇠한 선비의 몸으로 국난에 맞서 목숨을 걸고 의병을 이끌었을 뿐 아니라 두 아들까지 나라에 바친 오천의 용기와 희생도 노블레스 오블리주의 표상으로 떠받들어야 옳다. 남문 창의 주역 72위는 지금도 오산 창의사에서 매년 향사를 올리고 있다. 장성현 남문에서 의병을 일으켜 왜적과 싸운 장성 현감 이귀, 전 좌랑 김경수·기효간, 좌랑 김홍우 등의 공적을 추모하기 위해 1802년(순조 2년) 호남의 유림이 장성군 북이면에 장성 남문 창의비를 건립하였다.

시인 김인후

재능과 생각이 빚은 시

하서 김인후 선생의 1인 3역 중 마지막으로는 1,600여 수의 시를 남긴 시인 즉, 문장가로서의 업적이다. 우암 송시열과 정조가 칭송한 도학과 절의와 문장 중 ‘문장’이 여기에 해당한다. 앞서 여러 차례 살펴본 대로 하서는 대여섯 살에 벌써 한시를 지었고, 열아홉 살 때는 당시 대제학이던 이행에게 큰 칭찬을 들었다. 시를 창작할 때 순발력이 뛰어나다는 소문이 나서 중국 사신이 조선에 왔을 때 시로 접대하는 제술관 직무를 직·간접으로 맡기도 했다. 하서가 시를 짓는 데 천부적인 재능을 지녔다고 적은 기록은 하서전집, 임하필기, 동각잡기, 연려실기술 등에서 찾을 수 있다. 하서 시의 연원과 성격을 규정한 기록으로는 박세채(1631~1695)가 쓴 행장을 들 수 있다. 여기에는 하서가 성리학자이면서도 많은 시를 남긴 시인이라고 적었다. 아울러 하서의 시는 “맑으면서도 격하지 않고 곧으면서도 박절하지 않다. 즐거우면서도 조용하고 화기로운 기품이 있다. 근심하면서도 원망하거나 슬퍼하는 표현이 적다.”라고 성격을 규정했다. 감정의 절제와 중용의 미덕이 돋보인다는 뜻이다.

하서의 시는 소박한 듯하면서도 매우 품위 있다는 평이 설득력 있게 들린다. 감정을 거리낌 없이 나타내는 시일지라도 학자적인 자세와 면모를 저버리지 않았다는 언급도 눈에 띈다. 하서보다 한 세대 앞선 문신이자 시인으로 광주 출신 눌재 박상朴祥(1474∼1530)이 있다. 그는 정조가 조선에서 가장 뛰어난 시인으로 평가했고, 조선 중기에 호남 시단을 주도한 선구자로 알려져 있다. 하서를 어릴 적에 보고 나서 “예로부터 신동치고 끝이 좋은 자가 없었는데, 오직 이 사람은 마땅히 잘 마칠 것이다.”라고 예언까지 한 사람이 바로 눌재다. 그런 눌재도 평생 1,200여 수의 시를 남겼을 뿐이다. 하서의 1,600여 수에는 못 미친다.

하서보다 더 많은 시를 남긴 인물로는 하서의 첫 스승이자 조선 중기 사림의 영수인 모재 김안국 선생이 있다. 앞에서 적은 바와 같이 하서를 10살 때 처음 보고 “이는 나의 소우小友다. 고대 중국 삼대에나 나올 법한 인물이다.”라고 극찬한 이가 모재다. 모재 김안국은 본관이 의성으로 경상도 관찰사와 전라도 관찰사를 성공적으로 마친 문신이다. 기묘사화 때 겨우 화를 면하고 낙향했다가 다시 등용돼 예조판서, 대제학 등을 역임했다. 최근 이천 설봉서원에서 펴낸 ≪선현 시문집≫에 모재 선생의 시 1,868수가 수록돼 있다. 시문집의 내용은 크게 보아 ≪소학≫ 공부를 열심히 하라고 써준 교화시敎化詩, 사람들과 친교를 맺으며 써준 교유시交遊詩, 부음을 듣고 써준 만시挽詩, 자연을 상찬하거나 절기를 기념하는 시 등으로 분류할 수 있다고 한다. 그중에서 3년간 공부하고 돌아가는 제자에게 써준 권고의 시 한 수를 소개한다.

일생동안 충효로 강령을 삼고

한결 더 오륜 공부 두터이 하라.

성실과 공손으로 삼가고 힘써

여력 있거든 문장 짓기 힘써도 무방하겠네.

(중략)

수행과 학문의 근본 외에는

입조심에 공을 들이고 더욱 힘쓰게나.

一生忠孝是爲綱 更着功夫篤五常

誠信謙恭須又勉 不妨餘力事文章

(中略)

修行問學根基外 愼口加功舌每捫

모재의 제자인 하서는 시대를 주름잡은 타고난 시인으로서 절제의 미를 겸비했다는 평을 들었다. 젊어서는 학문을 연마하는 데 치중했을 것이기 때문에 화평하면서도 호방한 표현이 가능했을 것이다. 하서가 본격적으로 시에 몰두한 것은 인종의 승하를 계기로 관직에 미련을 두지 않고 고향에 칩거하면서부터다. 30대 중반에 겪은 인종과의 이별은 하서에게 큰 충격이었고 아픔이었다. 매년 인종의 제삿날이 돌아오면 고향 집 앞 난산에 올라 술 한 잔 마시고 통곡한 다음 집에 와서 시를 지었다고 전해진다. 술과 시를 즐겼고 만년에는 학문과 문학에 대한 조예가 날로 깊어졌던 학자 시인 하서가 가끔 비분강개의 뜻을 시에 나타낸 것은 너무나 자연스러운 현상이다. 그의 시성詩性은 개인적 취향에서만 비롯된 것이 아니라 호남지방 시단의 독특한 정서적 분위기를 배경으로 정치적 현실에 대한 비분을 함께 표출했다고 보는 견해도 있다.

사장이 아닌 시를 존중

조선 시대의 도학자들은 대체로 사장詞章을 경시하였다. 하서도 마찬가지였다. 다음 시구에서 그 뜻을 충분히 짐작할 수 있다.

읊어서 경범, 중명에게 보이다

선비로서 해야 할 일 꼭 있는데도

지난 세상 부질없이 드설레기만.

기억하고 외우는 건 그에 그칠 뿐

문장 공부란 한갓 노고일 따름.

뉘라 능히 성역聖域을 가리킬 거고

가벼운 터럭 하나 들 사람 적네.

귀하게 여김 진실로 귀가 아니라

일호一毫의 어긋남이 천리의 차이.

吟示景范仲明

儒家事業在 歷世謾滔滔

記誦徒爲爾 文章秖自勞

誰能指聖域 鮮克擧輶毛

所貴非良貴 千差自一毫。

하지만 하서는 모든 사장詞章을 통틀어서 경시한 것이 아니다. 단순한 음풍농월의 유희적인 사장을 비판한 것이다. 마치 공자가 음악을 예악禮樂의 범주에 포함해 존중하였으나, 정나라 음악鄭聲은 음란하다 하여 배격한 경우와 마찬가지다. 하서가 시문을 지으면 맑고 화려하고 고상하고 빼어나 당시에 그와 시를 겨룰 만한 사람이 드물었다. 하서의 시 세계는 무엇보다도 예의와 법도를 실천하고 도道의 근원을 밝히려는 의지로 넘친다. 도학 연원을 시의 주제로 설정해 성리학의 역사와 사상을 펼치는 시가 많다. 또 인종을 향한 절의 정신도 하서 시의 중요한 내용을 차지하고 있었다. 그런 의미에서 “하서가 시문을 짓는 일에 남다른 재능이 있었으나, 성리학에 관해서는 깊이 탐구하지 않았다.”는 평은 적절치 못하다.

하서는 일찍이 화순 동복의 최산두 문하를 출입하면서부터 시문학 방면에서도 이름을 얻었다. 이후 서울에까지 글 잘 짓는 청년으로 명성이 자자했다. 벼슬을 버리고 낙향해서는 당시 전라도 일대에 덕망 있는 사림계 인사들과 교유를 하였다. 이때 하서는 15세기에 장성과 인접한 태인(현재의 전북 정읍)에서 최초의 가사문학 작품인 <상춘곡>을 남겼던 불우헌 정극인(1401∼1481)의 시 세계를 들여다본다. 이어서 담양의 면앙정·소쇄원·식영정 등의 누정을 중심으로 호남 시단을 형성하여 16세기 누정 문학 발전에 커다란 역할을 한 당대 유명한 문사文士인 송순·임억령·김윤제·김성원·기대승·정철 등과 교유했다.

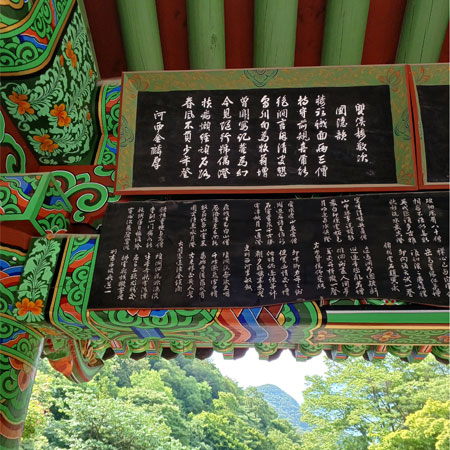

면앙정 송순은 하서의 스승이 되었고, 송강 정철은 하서의 제자가 되었다. 특히 창평 소쇄원 주인 양산보와는 매우 친밀한 관계를 유지하였다. 당시 하서가 쓴 <소쇄원 48영>과 <면앙정 30영> 및 여러 율시 등은 누정 문학의 최고봉으로 널리 칭송받았고 지금도 잘 보존되어 있다. 이름난 사찰의 누정도 빼놓을 수 없다. 가을철 애기 단풍으로 유명한 장성 백양사 입구에는 쌍계루란 이름을 지닌 누각이 있다. 고려말에 이 누각이 중건되면서 널리 알려졌는데, 하서 김인후가 지은 다음과 같은 시를 새긴 시판이 고려 말의 충신 포은 정몽주의 시판과 나란히 한복판에 걸려 있다.

쌍계루경차포은운

누각 위 얼굴 알만한 두세 명의 스님

예법 잘 지키니 기뻐할 만하네.

청수의 간청과 절간의 부탁으로

포은 목은이 글을 지어 값을 더했네.

환암이 기문 쓴 것으로 들었는데

이제 보니 정청수가 사람을 보낸 것이네.

병든 몸 단단한 돌길을 느리게 돌아오니

봄바람은 어릴 적 올랐던 기억 나게 하네.

雙溪樓敬次圃隱韻

樓頭識面兩三僧 持守前規喜爾能

絶澗言因淸叟懇 烏川句爲牧翁增

曾聞寫記庵爲幻 今見隨行號偶澄

扶病懶經頑石路 春風不負少年登

조선 시대로 돌아가면 호남인의 문화적 DNA를 짐작할 수 있는 흥미 있는 근거가 있다. 과거 시험 소과인 생원·진사시 합격자 분포에서 호남 출신은 생원보다 진사 합격자가 훨씬 많았다고 한다. 진사는 문장 시험이고, 생원은 경전 시험이다. 하서 선생 역시 진사 시험에 합격해 성균관에 들어갔다.

오늘날에도 호남은 자타가 공인하는 ‘한국문학의 고향’이다. 역대 호남 출신 인사들의 한시가 담긴 문집만 해도 3,000여 종에 이를 만큼 방대하다. 작품은 남아 있지만, 문집을 남기지 못한 작가들까지 포함하면 족히 수천 명은 이를 것이라고 전한다. ‘가을밤에 비는 내리고’(최치원)를 비롯해 ‘불우헌음’(정극인), ‘효직의 상을 당하여’(박상), ‘면앙정 노래’(송순), ‘소정의 난간에 기대어’(김인후), ‘규봉에 올라’(기대승), ‘말없이 이별하며’(임제) ‘남산의 시’(유몽인), ‘가을밤 우연히 읊으며’(윤선도), ‘음주’(정약용), ‘문수사에서 여름을 보내며’(기정진), ‘절명시’(황현), ‘새해 첫날’(양한묵), ‘무등산’(허백련), ‘매화를 전별하며’(신호열) 등이 최근 어느 국문학 교수가 펴낸 ≪호남 한시선≫에 수록된 명사들의 대표작이다.

조선 시대의 기록에 의하더라도 이수광(1563∼1628)은 《지봉유설》에서 다음과 같이 적고 있다.

지봉유설

근래에 호남에서 시인이 많이 배출되었다. 눌재 박상, 석천 임억령, 금호 임형수, 하서 김인후, 송천 양응정, 사암 박순, 고죽 최경창, 옥봉 백광훈, 백호 임제, 태헌 고경명 같은 이는 모두 뚜렷이 돋보이는 자들이다.

芝峯類說(李睟光, 卷十四, 文章部七, 詩藝)

頃世詩人多出於湖南 如朴訥齋祥 林石川億齡 林錦湖亨秀 金河西麟厚 梁松川應鼎 朴思菴淳 崔孤竹慶昌 白玉峯光勳 林白湖悌 高苔軒敬命 皆表表者也

하서는 시를 매우 좋아하고 존중하였다. 그리고 매우 뛰어난 시인이었다. 13세 때 벌써 ≪시경≫ 공부를 시작해 마침내 천 번이나 읽고千讀,시의 세계에 흠뻑 빠져들었다고 한다. 분량이 적은 ≪대학≫을 천 번 읽었다는 것은 의심의 여지가 없을 것이다. 하지만 ≪시경≫의 천 독은 그야말로 셀 수 없이 많이 읽었다는 표현일 것이다. 하여튼 하서의 ≪시경≫에 대한 조예는 광대하고 정미하여 타의 추종을 불허할 경지에 이르렀다. 후대의 선비들은 하서의 학문과 절의뿐 아니라 문장을 흠모했다. 하서가 남긴 한시는 당송의 문장가와 견줄 만하다는 호평을 받았다. 하서는 5세에 ≪상원석≫이란 시를 지은 이래 평생 시 짓기를 계속해 무려 1,600여 수의 시를 남겼다. 현재까지 전해 내려오는 하서의 문집인 《하서전집》 원집 12권에는 1권부터 10권까지가 운문으로 전체의 80% 이상을 차지한다. 정확하게는 1,572수의 한시이다. 시의 소재는 학문, 수양, 역사, 자연, 인물, 윤리, 정치, 사회, 민생 등 광범위했다. 형식도 4언·5언·7언 고시古詩, 5언·7언 절구, 5언·7언 율시, 5언·7언 배율 등 다양했다. 산문은 11권∼12권에 실려있다.

예술성 뛰어난 순수시

하서의 시는 주제나 대상이 다양하고 시상이 자유분방하며 표현 기법도 다채롭고 모든 시 형식이 망라되어 있다. 하서의 시를 크게 순수시와 도학시 두 갈래로 나누어 볼 수 있는데, 예술성이 훨씬 풍부하고 뛰어난 순수시라고 해도 궁극에는 도학과 연결된다. 또 순수시가 수량이 적다고 해도 수백 수에 이른다. 아래 시는 <우연히 읊다 偶吟>이라는 오언고시다. 본격적인 수확의 계절 가을을 앞둔, 무논에 벼 익어가는 무렵의 가을 정경이다. 가을의 감상이 뼛속까지 스며들지만, 비애를 나타내는 어휘는 하나도 없다. 차분하고 담담하게 정황을 묘사하여 읽는 이의 마음이 젖어 들게 한다. 장성 요월정에 올라 지은 시는 달밤의 풍경을 잘 묘사하고 있다. 요월정은 1550년대에 사복시정이란 높은 벼슬을 한 김경우가 산수와 벗하기 위해 지은 곳으로서 당대의 명사인 김인후, 기대승, 양응정 등이 찾아와 시를 읊었다. 또 청백리로 유명한 지지당 송흠(1459~1547)이 장성 삼계(당시는 영광 땅)에 낙향해 지은 관수정을 하서가 찾았을 때 인생사를 물에 비유해 노래한 시가 지금도 편액에 남아 있다.

우연히 읊다

불볕더위는 아직 남아 있는데

서풍이 때때로 불어 서늘하네.

매미 소리 잠깐 자지러드니

나뭇잎이 우수수 날아오르네.

울어대던 꾀꼬리는 또 어찌할꼬

하릴없이 마른 뽕나무를 감도네.

해오라기 하나둘씩 내려앉고

무논에 노란 벼 반쯤 익었네.

왜가리 따오기 뒤섞여 날아

잘난 척 서로들 오르락내리락.

독수리 솔개 떼를 어찌 견디리

한껏 배 불리고 높이 나는군.

세상 물정은 한결같지 않고

세월은 바람처럼 거세게 가네.

장생은 어찌 그리 허망도 한고

태산이 한 터럭과 끝이 같다니.

소리 높여 휘파람 한가락 부니

흰 구름 산등성이에 비끼었구나.

偶吟

火日尙留暑 金風時報凉

蟬聲暫欲咽 樹葉摵以揚

啼鸎復何爲 失意繞枯桑

點點白鷺下 水田稻半黃

飛飛雜鸛鵞 與之相頡頏

叵堪鴟鳶羣 恣飽還高翔

物情苦不一 歲月如風狂

莊生實誕妄 太山齊毫芒

朗然發高嘯 白雲橫崇岡

요월정

밝은 달은 처마에 마주쳐 하얗고

가을빛은 눈에 서려 파랗군 그래.

이날 밤 이 정자에서 이 경치 보니

한 세상의 부평浮萍이 가소롭구려.

邀月亭

月色當軒白 秋光入眼靑

登臨此夜景 一世笑浮萍

관수정 원운에 차하다

물기운 맑고 맑아 여름에도 차가운데

주인 홀로 한가로이 난간에 기대었네.

높은 언덕에 먼저 오른 것을 스스로 아니

급류 따라 용퇴함도 무엇이 어려우리.

(이하 생략)

次觀水亭韻

水氣淸冷夏尙寒 主人無事獨憑欄

先登自解臨高岸 勇退何難趁急灘

다음은 <농가를 슬퍼하다 傷田家>란 제목 아래 들어있는 3편의 시 중에서 <보리 베기를 보고서 刈麥>란 시이다. 이 시를 보면 하서는 그냥 글방 샌님이 아니다. 세상과 완전히 담을 쌓은 은둔의 선비도 아니었다. 돌아가는 세상에 환멸을 느끼고 현실 정치에서 떠났을 뿐, 가슴과 머릿속에는 백성의 삶이 나아지기를 바라는 마음 간절했다. 하지만 백성의 생활 실상을 가까이서 지켜보는 하서의 마음은 늘 아팠다. 풍년보다는 흉년이 더 많은 농촌이라 백성은 항상 굶주려야 했다. 그런데도 불쌍한 백성을 구제할 수 없는 자신의 무능을 실감하며 상심은 컸다.

보리 베기를 보고서

초록 물결 처음에 가뭄 겪더니

노랗게 익어 보리 가을 하네.

대는 가늘어 낫을 대기 어렵고

열매가 작아 구덕이 차지 않네.

고달픈 백성 살이 눈여겨보니

하염없이 나라 근심 안겨 오네.

부끄럽다 무능한데 홀로 배불러

저녁 내 남루南樓에 기대있다네.

刈麥

綠浪初經旱 黃雲尙趂秋

莖微難用銍 實小豈盈篝

草草看民事 悠悠抱國憂

無能慙獨飽 永夕倚南樓

이런 가운데 하서는 백성을 위해 선정을 베푸는 목민관에 관한 소식을 가장 반기었다. 소식을 듣자마자 바로 찬양하는 시를 지어 보내기도 했다. 아래는 상주 목사 김계진의 선정을 치하하는 <기증 김상주 계진 寄贈金尙州季珍>이라는 시다.

김상주 계진에게 기증하다

상주尙州 고을 원님은 지금의 원결元結(당나라 때 선정을 베푼 지방관 이름) 곤한 백성 그대 만나 소생되었네.

토색하는 관가 첩지牒紙 씻은 듯 없고 민가에 약탈 행동 근절되었네.

남은 일은 문묵文墨을 가장 탐내어 편지 보내 종이를 전해 주누나.

미친 노래되는 대로 붓 휘두르니 웃음과 바꿔다오 엉성하나마.

寄贈金尙州季珍

尙宰今元結罷氓得子蘇誅求無使牒劫掠絶民虞

餘事耽文墨馳書授簡觚狂吟聊走筆率爾博胡盧

시란 어쩌면 시인의 삶을 시적으로 그려내는 자서전이라 할 수 있다. 하서 선생은 자신을 학에 비유하기를 좋아하셨다. 하서 선생의 삶의 모습이 잘 드러난 자서전적 시로 <화표학華表鶴>과 <병학病鶴>을 들 수 있다. 그중에서 자신을 병든 학과 동일시한 <병학病鶴>이 우리들의 심금을 울린다. 요순시대와 같은 이상사회를 실현하겠다는 큰 꿈을 꾸었다가 현실의 높은 장벽에 좌절하여 젊은 날 헛된 꿈을 꾸었다고 자탄하는 시이기 때문이다.

병든 학

산언덕에 슬피 운들 아는 자 뉘라더뇨

날개를 드리운 채 마른 가지 기대었네

하늘 가를 바라보니 구름이 아스랗다

만 리를 날을 생각 부질없이 가졌구려

病鶴

山畔哀鳴知者誰 還堪垂翅倚枯枝

回看天際雲猶逈 萬里歸心空自持

하서 시의 본령 도학시

하서의 시는 그냥 시가 아니다. 하서 시詩의 본령은 도학의 천명에 있다. 시는 한낱 표현 수단일 뿐이다. 도학을 구심점으로 삼고, 학문의 순서, 성현의 길, 정치 사회 문제, 인간의 도리, 수행, 구도, 교훈 등을 망라한 종합 교과서다. 하서는 친구에게 보낸 편지에서 자기는 성리학보다 자연을 벗 삼아 시를 짓고 조용히 지내는 것이 취미에 맞는다고 한 적이 있다. 그러나 청년 시절에 하서는 기묘명현이 못다 이룬 도학 정치의 실현에 많은 관심을 쏟았던 문신이다. 인종이 즉위하자마자 얼마 안 가 세상을 떠난 충격, 연이어 벌어지는 척족 정치의 혼란상이 그를 실망에 빠뜨려 술과 시를 가까이하게 한 것은 맞다. 하지만 우리는 하서의 시문만 보고 그의 도학 정치에 대한 포부를 잊어서는 안 될 것이다.

실제로 하서는 도학(성리학) 논저가 그리 많지 않다. 그 대신 도학의 이론을 실천적으로 체화하여 숙성되고 인격화된 사상을 압축한 감동적인 시詩로 표출했다고 볼 수 있다. 즉 하서의 시가 바로 논설인 것이다. 5언 절구나 7언 절구 시 한 수가 수백 수천 자字의 산문 논술에 필적하는 것이다. 도학 사상을 함축한 시 한 편을 예로 들어 본다.

문인들에게 보이다

천지 사이에 두 분 계시니

중니는 원기요 자양은 참이라.

마음을 가라앉혀 다른 길로 가지 말고

무너져 가는 병든 이 한 몸을 위로하여 다오.

示門人

天地中間有二人

仲尼元氣紫陽眞

潛心勿向他岐惑

慰此嶊頹一病身

이 시는 당시 왕양명 학설이 들어와 퍼지고 있는 상황에서 제자들에게 이단에 현혹되지 않도록 경계한 짧은 시다. 여기서 공자의 원기는 천지 만물의 근본이 되는 정기를 말하고 주자의 진眞은 정성의 극치를 가리킨다. 공자와 주자의 위상을 이렇듯 간명하면서도 온전하게 나타낸 글이 일찍이 없었던 것으로 평가받고 있다. 훗날 우암 송시열과 정조에게 감동을 주어 우리 유학사에 한 획을 그은 계기가 되었다고 한다.

하서는 평생 학문과 수양에 전력하는 자신을 채찍질하고 후학을 단단히 타이르는 뜻에서 다음과 같은 <권학勸學> 시 한 편을 남겼다.

생지生知 곤지困知 구별 말 것이

앎에 이르기는 매한가지.

성인의 도 멀다 하지만

잘 배우면 따라갈 수 있어.

할 일 마음 써 잊지 말며

더욱이 조장도 말아야지.

게으름 소홀함 막아내고

끝까지 부지런히 힘써야지.

不分生困竟歸知 聖道雖遐學可追

更合勿忘而勿助 且防怠忽亘孜孜

하서와 미암이 주고 받은 우정시

고봉 기대승과 퇴계 이황이 8년간 서신을 주고받으며 사단칠정四端七情 논쟁을 벌인 것은 우리나라 유학사에서 특기할 만한 일로 잘 알려져 있다. 이에 못지않게 낙향한 하서 김인후(1510~1560)와 유배 신세였던 미암 유희춘(1513~1577)이 서신으로 시를 주고받은 사례도 주목할 만한 일이다. 아래 두 작품은 하서와 미암이 마음을 주고받은 우정시다. 두 사람의 나이를 따져보면, 하서가 세 살 더 위니까 선배와 후배가 나눈 정다운 대화라고 할 수 있다.

(하서) 종산 유배지의 유미암에게 화답하다

아름다운 미암 친구여

어이해 그립게 만드는가.

어느 때 한 곳에 어울려

책 펴고 세밀히 밝힐는지.

奉和柳眉巖鍾山謫所

有美眉巖子 胡然使我思

何當共一榻 開卷析毫釐

(미암) 하서 김인후 시에 화답하다

북쪽에 문안할 사람 없어

나는 하서만 생각합니다.

새로운 시 삼백 글자는

먼 데서 부친 미세한 대화.

和金河西麟厚韻

塞北無人問 河西獨我思

新詩三百字 遙寄話毫釐

하서가 지은 시 제목에서 말한 ‘종산’은 함경도 종성의 또 다른 이름이다. 미암이 종성으로 유배 가서 있던 시절에 하서가 시를 써서 보냈고, 이어서 미암이 하서 시에 화답한 작품을 보냈다. 그런데 두 사람 시의 시제에 모두 ‘화답’이란 말을 쓴 이유가 있다. 미암이 종성으로 유배 갔던 때는 1547년(명종2년)이었다. 종성은 한반도의 북쪽 끝인데, 그 고된 유배기가 언제 끝날지 모르기 때문에 늘 갑갑하고 외로웠을 것이다. 특히, 자신을 잘 알아주는 친구 한 명도 없었으니, 마음은 이루 말할 수 없이 삭막했을 것이다. 미암은 유배 간 10년 뒤 어느 날 멀리 전라도 장성 고향 집에 있을 하서에게 안부 편지를 써서 보낸다. 그러면서 끝부분에다 김인후의 주옥같은 장편 시 10여 수를 받아 근심을 잊고 싶다는 내용을 적었다. 유배 가기 전까지 동문이요, 사돈 사이가 된 하서를 미암이 생각했을 때 누구보다 자신을 잘 알아주는 진정한 사람이라 생각했다. 그래서 시를 지어 보내 달라는 부탁을 서슴없이 할 수 있었다. 미암의 편지를 받은 하서는 미암이 바라던 대로 시 10여 수를 지어 보낸다. 비록 미암이 바라던 장편 시가 아닌 절구의 단편 시였지만 아쉬운 대로 마음의 대화를 나누기에 부족하진 않았다.

하서는 18세(1527년, 중종 22년) 때 기묘사화를 겪고 화순 동복현에서 은둔 생활을 하고 있던 최산두에게 찾아가 학문을 닦는다. 기묘사화가 발생한 지 8년 정도 지난 시점이었다. 하서는 이 무렵 최산두 문하에서 미암을 만난다. 두 사람은 동문이 된 셈이다. 유희춘은 누구인가? 호는 미암眉巖이요, 본관은 선산善山으로, 해남에서 태어났다. 아버지는 유계린이며, 형은 유성춘이다. 외할아버지는 최부인데, 그는 제주도에서 근무 중 부친상 기별을 받고 귀향길에 풍랑을 만나 표류하다가 중국을 거쳐 천신만고를 겪고 반년 만에 고국에 도착해 ≪표해록≫을 지은 문신이다. 최부와 유계린, 유성춘은 모두 당대 잘 알려진 사림파의 일원이다. 하서와 미암은 최산두를 같은 스승으로 모신 동문으로 끈끈한 우정을 간직했다. 두 사람은 이후 성균관에서 다시 만난다.

하서가 과거시험에 급제하기 이전인데 갑자기 전염병에 걸려 위독한 지경에 이르렀다. 사람들이 자신에게 병이 옮길까 봐 두려워 아무도 돌보지 않았다. 이때 당시 성균관 관원으로 있던 미암이 하서를 가엾이 여겨 자기 집에 데려다 간호하였고 마침내 병이 나았다. 하마터면 죽음에 이를 수도 있었던 하서로서는 미암이 생명의 은인이었다. 이후 하서는 미암에게 고마운 마음을 늘 간직하고 있었다. 하서가 34세(1543년, 중종 38년) 무렵 옥과 현감이 되어 현지에 머물러 있었다. 이때 미암이 서울에서 고향에 내려가다 들러 주자가 지은 ≪효경간오≫ 한 질을 보여줬는데, 김인후가 손수 베껴 뒀다가 제자들을 가르치는 데 활용하기도 했다. 이어서 1547년 양재역 벽서 사건 여파로 미암이 종성으로 유배를 갈 처지에 놓이게 되자 하서가 자신의 셋째딸과 유희춘의 아들 경렴景濂을 혼인시키자고 제안했다.

하서 처지에서 생각하자면, 유경렴은 인물이 좀 떨어지고 자기 딸과 나이 차이도 상당하여 서로 맞지 않은 부분이 많았다. 하지만 하서는 유배 길에 오르던 미암에게 “그대가 멀리 귀양 가고, 처자식은 의지할 곳이 없으니, 그대의 어린 아들을 내 마땅히 데려다 사위로 삼을 것이네. 염려하지 말게.”라고 하였다. 이런 제안을 하자 하서 집안사람들은 찬성하지 않았다. 미암이 기약 없는 귀양살이를 하게 되었으니, 가세가 기울 것은 분명하고, 사위로 삼으려고 한 경렴은 나이도 딸보다 훨씬 많을 뿐 아니라 그리 똑똑한 편이 못 됐기 때문이다. 그래도 하서는 집안사람들의 반대를 물리치고 두 사람의 혼사를 단행하였다. 이로써 하서와 미암은 같은 스승 아래 동문으로 만났다가 사돈의 인연까지 이어진 특별한 사이가 되었다.

하서는 51세가 되던 1560년(명종 15년) 1월에 생을 마감한다. 이때 미암은 아직 유배가 풀리지 않아 종성에 있었다. 미암은 유배지에서 하서의 부음을 들었을 것이다. 그리고 흘러간 지난날을 떠올리며 하서의 죽음을 위로했을 것이다. 멀리 떨어져 있어도 마음은 늘 가까이 있었던 두 사람인데, 한 사람이 먼저 세상을 떠났으니 그 느낌은 남달랐을 것으로 생각한다. 미암은 종성 유배 시절에 여류 학자이자 시인으로 이름난 부인 송덕봉(1521-1578)을 통해 자식과 손자를 위해 다음과 같은 시를 남기기도 하였다.

(미암)경련을 보내고 아울러 계문에게 보이다

남으로 가는 아이 보내고 손자에게 보이니

도를 깨쳐 소 엿보며 골짜기에 움츠린다.

멀리까지 크나큰 벼루와 먹을 보내나니

두 할아비의 근원 이을 줄 알아야 한다.

送慶連兼示繼文

送兒南去見吾孫 聞道窺牛當谷蹲

遠貽硯墨規模大 知爾應承二祖源

서두에 말한 ‘남으로 가는 아이’는 아들 경렴을 가리키고, ‘손자’는 경렴과 김인후의 딸 사이에서 태어난 광선을 말한다. 2구는 어느 정도 학문의 경지에 오른 사람이 기회를 엿보고 있다는 뜻으로, 손자 광선에게 격려의 말을 한 것으로 생각한다. 그리고 선물로 벼루와 먹을 주면서 마지막으로 두 할아비의 근원을 이으라고 하였다. 여기서 말한 ‘두 할아비’는 미암 자신과 하서를 가리킨다. 미암은 20년 가까운 오랜 세월 동안 유배 생활을 했다. 그러다가 그의 나이 55세(1567년, 명종 22년) 때 유배가 풀리고 다시 벼슬에 올랐다.≪미암일기≫는 유희춘이 1567년부터 1577년까지 거의 매일 기록한 일기다. 유배지에서 돌아와 여기저기 가야 하는 곳이 많았을 것인데, 당연히 하서의 묘소에 가는 것도 포함돼 있었다. ≪미암일기≫ 1568년 1월 12일과 13일의 기록을 보면, 미암이 장성에 있는 하서의 집을 들른 다음 집에서 2리쯤 떨어진 묘소에 가서 음식을 차려 놓고 제문을 읽도록 했다는 내용이 나온다.

국문 시조에도 깊은 관심

하서는 한시뿐만 아니라 국문학에도 조예가 깊어 한국 시가 문학의 새 장을 여는 데 크게 이바지했다. 선생의 국문 시조는 앞에서 소개한 ≪자연가≫를 비롯해 ≪도임사수원사가≫ ≪백구가≫ 등 3수가 전해오고 있다. ≪도임사수원사가 悼林士遂寃死歌≫는 임사수의 원통한 죽음을 슬퍼하는 노래라는 뜻이다. 임사수는 을사사화 때 억울한 죽임을 당한 인재 임형수의 자字이다.

엊그제 베인 나무 백 척 장송 아니던가

저근덧 두엇던들 동량재 되리러니

이 뒤에 명당 기울면 어느 나무 받치리

≪백구가 白鷗歌≫는 갈매기를 벗 삼아 읊은 시조로서 대자연의 진리를 다시 한번 돌아보게 한다. 여기서 강호구맹은 자연 속의 옛 약속을 가리킨다.

갈꽃 핀 곳에 저녁놀 비껴 띠고

삼삼오오 섞여 노는 저 백구야

우리도 강호구맹을 찾아볼까 하노라

≪자연가自然歌≫란 시조가 누구 작품인가를 놓고, 그동안 하서 김인후 작품설과 우암 송시열 작품설이 나란히 제기되어 왔는데, 최근 한 원로 시조 시인이 언론 기고문에서 하서 작품의 타당성을 강조해 눈길을 끌었다. 기고문을 그대로 소개한다.

시조가 있는 아침

청산도 절로 절로

중앙일보 2024.06.13

유자효 시인

청산도 절로 절로

김인후(1510∼1560)

청산도 절로 절로 녹수도 절로 절로

산 절로 수 절로 산수 간에 나도 절로

이 중에 절로 자란 몸이 늙기도 절로 절로

-병와가곡집

자연 속에 늙고 싶다

이 시조는 모두 44자 가운데 절반에 가까운 20자가 ‘절로 절로’라는 단어가 되풀이되어 어감이 좋고 리듬을 잘 살리고 있다. 우리말 ‘ㄹ’ 소리의 음악성이 그것을 가능케 한 것이다.

해동가요에는 우암 송시열(1607∼1689)의 작품이라고 되어있다. 그러나 하서집(河西集)에 “청산자연자연(靑山自然自然) 녹수자연자연(綠水自然自然) 산자연자연(山自然自然) 수자연자연(水自然自然) 산수간(山水間) 아자연자연(我自然自然)”이라는 한역가가 실려있으니 김인후(金麟厚)의 작품이라고 하겠다. 유명인 두 명이 작자로 거론될 정도로 널리 불린 시조였다.

김인후는 성균관에 들어가 이황과 함께 학문을 닦았다. 을사사화 후에는 병을 이유로 고향 장성으로 내려가 자연을 벗 삼아 지내며, 성리학 연구에 정진하였다.(후략)

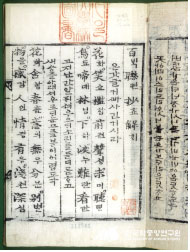

애민정신의 소산 백련초해

앞서 살펴본 하서의 국문 시조와 함께 하서가 생전에 편찬한 ≪백련초해百聯抄解≫는 국문학 연구의 금자탑이다. 유명한 한시漢詩를 16세기 당시의 한글(당시 말로는 언문)로 번역한 이 책은 초학자인 청소년에게 한시를 가르치기 위한 입문서이자 언해서이다. 중국의 유명한 칠언고시 중에서 문장이 대련을 이루는 연구聯句 100수首를 뽑았다. 돋보이는 시구詩句를 선별한 하서의 시적 안목을 가늠할 수 있다. 그리고 언문 즉, 한글로 글자마다 음音(독음)과 훈訓(새김)을 달고 문장마다 해석을 붙였다. 이 책은 1610년(광해 2년) 판각하여 필암서원에 보관하고 있다. 총 100개의 연구 중 첫 번째 연구는 다음과 같다.

백련초해 첫 번째 연구

꽃은 난간 앞에서 웃지만 소리는 들리지 않고

새가 수풀 아래서 울지만 눈물은 보기 어렵네.

百聯抄解 聯句

花笑檻前聲未聽 鳥啼林下漏難看

이처럼 ≪백련초해≫는 아름다운 자연과 인생, 심오한 삶의 철학을 주제로 다룬 격조 높은 명시들로 구성되었다. 소재는 대부분 자연물로 나무, 꽃, 새, 달, 바람, 풀, 비, 산, 그늘, 계절, 곤충이다. 훈몽과 교화의 의도로 지어졌기 때문에 아동용 교재 ≪추구推句≫에 가장 많이 인용되고 있다. 533개 한자가 등장하고, 475개 한글 고어古語가 나온다.

500여 년 전 사용된 우리 옛말 475개는 국어 국문학적인 면에서 귀중한 자료로 평가받고 있다. 고어사전에도 없고 근대 국어 어휘에도 없는 희귀한 어휘가 40여 개나 된다고 한다. 여기서 우리가 주목해야 할 것은 세종대왕의 훈민정음 창제 취지를 가장 깊이 이해하고 앞장서 실천한 하서의 애민 정신이다. 근대 이후의 말로 바꾸면 모든 사람은 태어날 때부터 천부인권을 지녔다는 만민 평등사상이다. 당대의 저명한 성리학자이고 한시의 대가인 하서가 ≪백련초해≫에 친절한 언문 해설을 붙인 것은 그러한 정신과 사상이 없었다면 생각도 못 할 일이다.

하서는 언문으로 해설한 언해를 작성하기 위해 자신부터 언문 공부를 일부러 했을 것이다. 그리고 서당이나 강학 공간에서 만난 초롱초롱한 눈망울의 아이들을 위해, 한문을 배우지 못해 좋은 시나 문장을 접하지못하는 딸과 아내를 위해, 더 나아가 신분 사회에서 인간 이하의 대접을 받고 사는 백성을 아끼고 사랑하는 마음에서 기꺼이 언문으로 해설된 책자를 발간했을 것이다. 16세기 무렵에 훌륭한 학자들이 많이 배출됐지만, 하서처럼 언문이 수록된 책을 과감히 펴냈다는 소식을 별로 들은 적이 없다. 생각할수록 자랑스럽고 옷깃을 절로 여미게 된다.

서예가로 이름 날린 하서

하서 김인후는 서예가로도 유명하다. 하서는 김구金絿의 뒤를 이어 명대明代의 초서풍을 수용한 명서예가로서 안진경과 유공권 필법을 터득했고 장필의 글씨를 따랐다는 평가가 기록으로 남아 있다. 초서에 있어서는 당시에 큰 파급을 몰고 왔던 장필의 서풍을 따른 것은 사실이나, 기타 해서·행서에 있어서는 왕희지 또는 위진고법을 추구했던 기묘 제현의 서풍에서 크게 벗어나지 않음을 유작을 통해 확인할 수 있다. 안진경과 유공권의 필법을 터득했다는 평가는 김인후의 목판본 필적에서 제법 비후하게 보이는 필획의 일면을 형용한 것으로 짐작된다.

대표적인 필적으로 목판본으로 간행된 ≪초서 천자문≫이 전한다. 말미의 간기를 통해 1537년 4월 18일 석가탄신일에 둘째 아들을 가르치기 위해 초서 천자문을 직접 썼음을 알리고 있다. 목판본이기 때문에 운필의 묘를 충분히 검토하기는 어려우나, 둥근 원세로 유려하게 돌아가는 운필과 과도하게 사선으로 내려긋는 획법 등에서 회소의 초서풍과 함께 명대 장필의 영향을 느낄 수 있다. 필암서원에 소장된 ≪하서유묵≫ 역시 명대 초서풍의 영향을 받은 듯 분방한 필획을 보인다. 다만 자형이 세로로 길쭉한 형태인데, 이러한 경향은 해서와 행서에서도 보이는 것으로, 김구·김정 등 기묘 제현의 글씨에 공통으로 나타나는 특징이다. 이밖에 해서로 쓴 ≪기묘제현첩서(1549)≫는 보물 1198호로 지정된 《기묘제현수필己卯諸賢手筆》에 실려 있으며, 주희의 무이구곡가와 당시 등을 쓴 《하서필적河西筆蹟》과 《하서선생유묵河西先生遺墨》이 각각 규장각과 장서각에 목판본으로 전한다. 이처럼 하서는 김구와 더불어 명대의 초서풍을 선구적으로 수용하여 16세기 조선 서예계에 개성적인 초서풍이 전개되는 데 큰 역할을 하였다.

대표적인 필적으로 목판본으로 간행된 ≪초서천자문≫이 전한다. 말미의 간기를 통해 1537년 4월 18일 석가탄신일에 둘째 아들을 가르치기 위해 초서 천자문을 직접 썼음을 알리고 있다. 목판본이기 때문에 운필의 묘를 충분히 검토하기는 어려우나, 둥근 원세로 유려하게 돌아가는 운필과 과도하게 사선으로 내려긋는 획법 등에서 회소의 초서풍과 함께 명대 장필의 영향을 느낄 수 있다. 필암서원에 소장된 ≪하서유묵≫ 역시 명대 초서풍의 영향을 받은 듯 분방한 필획을 보인다. 다만 자형이 세로로 길쭉한 형태인데, 이러한 경향은 해서와 행서에서도 보이는 것으로, 김구· 김정 등 기묘 제현의 글씨에 공통으로 나타나는 특징이다. 이밖에 해서로 쓴 <기묘제현첩서(1549)>는 보물 1198호로 지정된 《기묘제현수필己卯諸賢手筆》에 실려 있으며, 주희의 무이구곡가와 당시 등을 쓴 《하서필적河西筆蹟》과 《하서선생유묵河西先生遺墨》이 각각 규장각과 장서각에 목판본으로 전한다. 김구와 더불어 명대의 초서풍을 선구적으로 수용하여 16세기 조선 서예계에 개성적인 초서풍이 전개되는 데 큰 역할을 하였다.