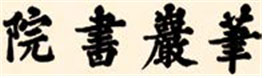

필암서원 기본정보

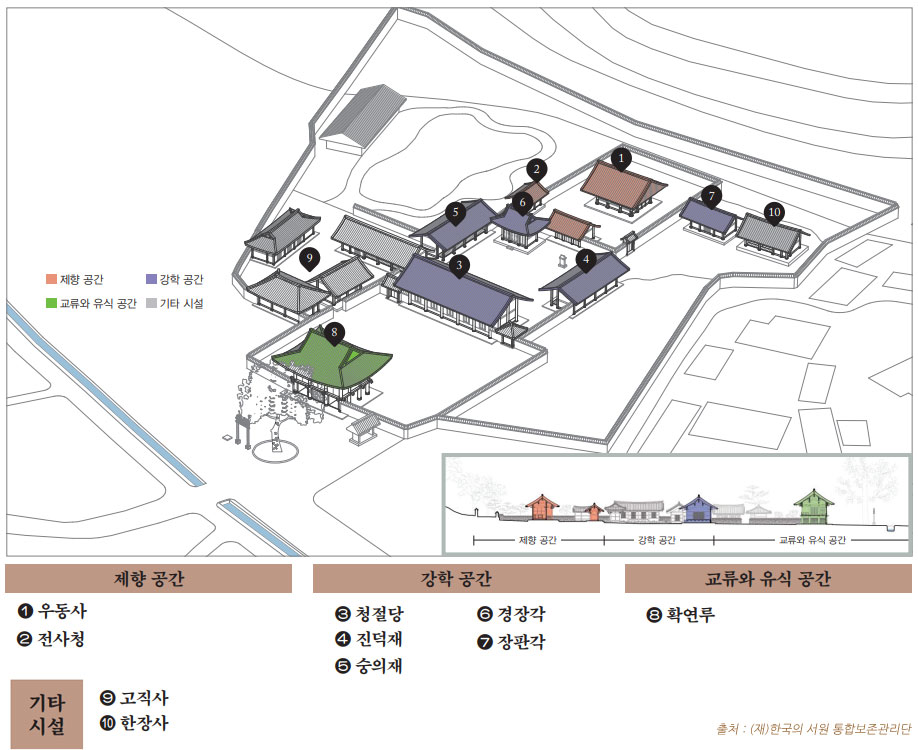

필암서원은 ‘문불여장성’의 학문과 절의가 깃들어 있는 유서 깊은 교육기관이다. 서원은 공립학교인 향교와 달리 향촌 사회에서 자체적으로 설립한 사립학교를 말한다. 정확하게는 조선 시대의 사립학교 겸 제향 시설이다. 필암서원은 해동 18현인 하서 김인후 선생과 그의 사위이자 제자인 고암 양자징 선생의 학덕을 기리기 위해 호남 유림이 뜻을 모아 건립한 곳이다. 오늘날에도 선비학당 등 다양한 교육 프로그램이 운영되고 있으며 봄, 가을에 한 차례씩 춘향제와 추향제를 봉행하고 있다. 필암서원 소재지는 전남 장성군 황룡면 필암서원로 184이다. 국가사적으로 지정된 서원 부지 면적은 7,452㎡이며 건물은 15동으로 바닥면적은 434㎡이다. 호남 학맥의 본산인 장성 필암서원은, 1590년 호남의 유학자들이 하서의 학덕을 기리기 위해 세웠다. 필암서원 건물은 앞쪽에 넓은 들판이 펼쳐진, 고르고 평평한 땅에 앉아 있다. ‘홍살문’과 ‘하마석’, 그리고 나이 많은 은행나무를 지나면 정문인 ‘확연루’가 있다. ‘확연廓然’은 거리낌 없이 탁 트여 크게 공평무사하다는 정명도의 ‘확연대공廓然大公’에서 따 온 말이다. 1층 정문과 2층 유식遊息공간인 ‘확연루’를 지나면 강당인 ‘청절당’이 나온다. 청렴결백한 절개를 지켜 벼슬길을 스스로 끊은 하서의 정신이 살아 있다.

‘청절당’ 뒤로 기숙사인 ‘진덕재’와 ‘숭의재’가 동・서쪽으로 마주 보고 있다. 그 왼쪽 위에 ‘경장각’이 있다. “왕과 조상의 유물을 공경해 소장하라”라는 뜻을 담은 ‘경장각’ 현판은 정조가 손수 썼다. 팔작지붕 아래 네 모서리에 용과 봉황 조각이 돋보인다. 임금이 내린 유물이 간직되어 있다는 뜻이다. 하서는 34세 때 훗날 인종 임금이 되는 세자를 가르쳤다. 이때 세자가 하서의 학문과 덕행을 높이 사서 대나무 그림 묵죽도 한 폭을 손수 그려주었고, 하서는 여기에 자신의 시를 실었다. 하서의 후손들이 묵죽도를 기증하여 지금은 국립광주박물관에 보관하고 있다. 대신 ‘경장각’에는 묵죽도 사본이 전시돼 있다. ‘경장각’을 지나 오른쪽 내삼문을 들어가면 제향 공간인 ‘우동사’가 있다. “하서 선생이 하늘의 도움으로 동방에 태어났다.”라는 우암 송시열의 어록에서 따온 사당 ‘우동사’에는 하서의 위패를 북쪽 가운데, 그 동쪽에 사위인 고암의 위패를 모셨다.

필암서원은 이렇듯 강당과 동・서재가 모두 북쪽의 사당을 공손히 바라보며, 선현에 대한 예를 담은 평지 서원의 대표적인 구조이다. 그리고 ‘우동사’의 흙담 동쪽 밖에는 유생들이 배우는 책을 찍는 목판을 보관하는 ‘장판각’이 있다. 강학공간, 제향공간, 부대시설이 엄격하게 담장으로 나뉘어있으나, 크고 작은 문을 통해 편하게 연결되어 있다. 왜군에 저항한 전라도 사림의 의병활동 중심지였던 필암서원은, 정유재란 때 불타서 1624년 황룡면 증산동에 다시 세웠다. 1659년 지역 유생들이 사액을 바라는 상소를 올리자, 효종이 ‘필암서원’이라고 직접 쓴 현판을 내려 사액서원이 되었다. 이름을 ‘필암(筆巖)’이라 지은 것은 하서의 고향마을 앞에 ‘붓처럼 생긴 바위’가 있기 때문이다. 1672년에 현재의 자리에 다시 옮겨지었다.

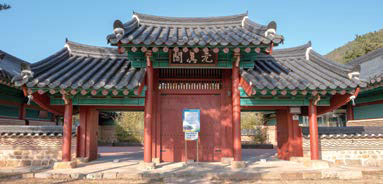

필암서원은 지난 2019년 유네스코 세계유산으로 등재된 ‘한국의 서원’ 9곳 중 하나이다. 전국의 서원 600여 곳 중 ‘탁월한 보편적 가치(Outstanding Universal Value)’가 인정된 소수서원, 남계서원, 옥산서원, 도산서원, 필암서원, 도동서원, 병산서원, 무성서원, 돈암서원(건립 순)만 세계유산에 이름을 올렸다. 필암서원은 국가유산 차원에서 국가에서 지정한 사적지 제242호이며, ‘필암서원 고문서 일괄’(14책 64매)은 보물 제587호이다. 전라남도가 지정한 국가유산으로 ‘장성 김인후 신도비’는 전라남도 기념물(제219호)이며 ‘장성 김인후 난산비’는 전라남도 문화재 자료(241호)이다. 필암서원에서 보관하는 ‘필암서원 하서 선생 문집 목판’, ‘필암서원 하서 유묵 목판 일괄’ 등은 각각 전라남도 유형문화재(문집-제215호, 유묵-제216호)이다. 이 밖에도 필암서원에는 하서의 ‘백련초해’ 13판을 비롯하여 ‘초천자문’ 18판, ‘무이구곡’ 13판과 함께 2006년에 도난당했다가 2021년에 회수한 인종의 ‘묵죽도’ 목판 3판이 보관되어 있다.

필암서원 건립배경

전남 장성에는 하서 선생이 나고 자란 생가터를 필두로 선생의 숨결과 발자취를 느낄 수 있는 흔적이 여기저기 있다. 하지만 하서 김인후를 기리고 하서 정신을 계승 발전하는 공간으로 유네스코 세계유산에 한국의 서원(9개소) 중 한 곳으로 등재된 필암서원을 첫손에 꼽지 아니할 수 없다. 필암서원은 최초로 1590년 장성읍 기산리에 세워진 하서 김인후 선생을 위한 사당에서 출발했다. 하서가 세상을 떠나자, 선생을 존경하고 흠모하던 후학들이 선생의 학덕을 기리기 위해 사당을 창건했다. 기록에 의하면 당시 전라도 관찰서였던 윤두수의 발의로 정철 등 서인계 호남 사림과 후손들이 협력하여 건립했다. 하서 문인인 금강 기효간, 호암 변성온, 망암 변이중 등 호남 선비의 발의로 장성읍 기산리 남쪽에 세워졌다. 기산리는 선생의 태생지인 맥동과 가깝고, 물이 합수하는 지형이었다. 필암서원 묘정비에 “선생이 세상을 떠나신 때로부터 삼십일년 만에 문인들이 기산 아래에 나아가 사우를 창립하였다”고 적혀있다.

김우급(1574~1643)이 1624년 지은 ≪필암서원 중건 상량문≫에도 필암서원의 최초 건립은 오음 윤두수(1533~1601)가 처음 발의하고, 정철이 배알하였다고 하였다. 추담은 상량문에서 “하서는 생이지지生而知之의 자질로서 인의를 깊이 실천한 인물로 안자(안연)와 증자(증삼)에 뒤지지 않고, 주자와 정자와도 나란하다”고 추앙하였다. 추담은 또 윤두수가 1587년 6월 관찰사로 부임하여 1588년 6월까지 전라도 지역을 순시하였는데, 하서가 태어나고 말년을 보낸 곳에 서원이 없는 것을 안타까워하며 정철 등 호남 지역 선비들에게 그 뜻을 말했다고 적었다.

필암서원 연혁

1590년 창건한 최초의 서당은 1597년 정유재란 때 불타 없어지고, 인조 2년(1624년) 장소를 옮겨 다시 지었다. 첫 번째로 옮겨 지은 곳은 기산리에서 서쪽으로 멀지 않은 현재의 황룡면 증산마을이다. ≪필암서원지≫에 의하면 “1624년 이곳에 필암서원이 이건되었다”고 하였다. 이때 추담 김우급이 상량문을 지었고, 현종 3년(1662년)에 호남 유림이 임금에게 청액請額의 소訴를 올려 ‘필암’이란 액호를 하사받아 사액서원으로 승격했다. 사액서원이란 임금이 이름을 지어서 새긴 편액을 내린 서원으로 흔히 서적, 토지, 노비 등도 동시에 하사하였다. ‘필암’이라는 명칭은 송병선이 쓴 묘정비에 “하서 선생의 고향인 맥동에 붓처럼 예리한 형상의 바위가 있었기 때문에 붙여진 이름이다”라고 하였다. 실제로 맥동 입구에 큰 바위가 있는데 그 뒷면에 병계 윤봉구(1683~1767)가 쓴 필암이라는 글자가 새겨져 있다. 청절당 현판과 같이 필암의 筆자를 茟자로 쓴 것이 특이하다. 1668년에는 하서를 이조판서 및 양관대제학으로 증직하였고, 1669년 선생에게 문정文靖이라는 시호를 내렸다.

그런데 증산리 서원은 1671년 여름 장마에 건물이 물에 잠기는 등 홍수 피해가 컸다. 이에 따라 1672년 현 소재지인 필암리로 다시 옮겨 짓게 되었다. 한편으로는 사액서원답게 면모를 일신하고 규모도 늘릴 목적도 함께 있었던 것으로 보인다. 기록에 의하면 “물난리로 증산의 흙다리가 위험해지자 해타리로 이건하였다”고 하였다. 해타리는 필암리의 옛 이름이다. 필암서원의 입지 환경에서 공통으로 나타나는 점은 물이 합쳐지는 곳을 선택하였다는 것으로 다리를 건너 서원으로 진입하는 것이다. 이때 이건 작업은 하서의 후손인 김형지와 외손인 이실지, 박승화, 기정연 등이 주도하였다. 서원의 장의였던 남계 이실지는 서인의 영수인 필암서원 송준길 원장에게 편지를 보내 이건 문제를 상의하였고, 송준길은 장성 부사 김세정에게 협의하라고 하였다. 마침 우암 송시열의 아우 송시도가 신임 장성 부사로 임명(1671~1674 재임)되어 필암서원 이건이 원만히 이루어질 수 있었다. 이때 동춘당 송준길이 ≪이건 고유문≫을 짓고, 우암 송시열이 제문인≪이건 후 봉안 하서 김선생 문≫을 지었다. 그리고 청절당, 진덕재, 숭의재의 편액은 송준길이 쓰고, 확연루의 편액은 송시열이 썼다. 상량문인 ≪필암서원 해우 상량문≫은 송암 기정익이 지었다.

필암서원은 훗날 서인과 남인의 당파싸움이 한창이던 시기에 대체로 서인과 노론의 입장에 동조하는 태도를 취했다. 광주와 전남 지역의 노론 가문들이 서로 연대하고 서인 측 사림 세력을 결집하는 구심점이 되기도 했다. 이때 울산 김씨, 장흥 고씨, 행주 기씨, 광산 김씨, 황주 변씨 문중의 역할이 두드러졌다. 필암서원의 원장은 송준길을 비롯하여 김원행, 김종수, 심환지 등 당대의 명망가이자 노론계에 속하는 인물들이었다. 필암서원은 원장 외에도 원이와 진신 장의를 두었는데 원이는 전라 관찰사가, 진신 장의는 장성 또는 광주 등지의 부사나 군수가 맡았다. 필암서원의 위상을 보여준 좋은 사례라고 할 것이다.

1786년부터는 하서의 사위이자 제자인 고암鼓巖 양자징梁子瀓 선생(1523~1594)의 위패도 함께 모시도록 했다. 하서의 학맥을 이은 고암을 추배한 것은 공적으로나 사적으로 경사가 아닐 수 없다. 양자징의 서원 추배는 1677년 창평 정유달, 나주 나천추 등이 소를 올렸으나 허락되지 않았다. 다시 1703년 나천형 등이 상소하여 양자징, 변성온, 기효간 등 세 사람을 추배해 줄 것을 요청하였으나 이 또한 허락되지 않았다. 그러다가 1786년 진사 이경집 등 장성 유림의 소가 있자 양자징의 추배가 허락되었다. 이후 1796년 정조 때 하서 선생이 문묘에 종향됨에 따라 필암서원은 대현大賢서원으로 사회적 위치가 더욱 격상되었다.

이상 살펴본 필암서원의 창건과 이건의 역사를 기산(岐山, 장성읍 기산리), 증산(甑山, 황룡면 필암리 증산동), 추산(秋山, 필암리 필암서원로)의 ‘삼산三山’ 세 시대로 나누어 정리하기도 하나, 여기서는 편의상 연도순으로 기록하겠다.

<16세기>

1587년(선조 20년) 부임한 전라도 관찰사 오음梧陰 윤두수尹斗壽(1533~1601)와 하서의 수제자 송강松江 정철鄭澈(1536~1593)이 필암서원의 건립을 주도했다. 하서의 제자 호암壺巖 변성온卞成溫(1530~1614)이 주도하여, 금강錦江 기효간奇孝諫(1530~1593), 망암望菴 변이중邉以中(1546~1611), 사암思巖 서태수徐台壽(1520~?) 등이 협력하여 사당을 창건하였다. 하서 제자이자 사위인 고암 양자징도 관여했을 것으로 추정되나 기록은 없다.

1590년에 필암서원의 전신인 사당이 완공되다. 추담 김우급의 기록에 의하면 오음 윤두수와 의논하였다고 쓰여 있다. 1587년(선조 20년) 전라도 관찰사 윤두수에게 하서 문인들이 사당 건립 논의를 처음 제기한 것이 무르익어 1590년에 하서의 제자들 손으로 결실을 본 것이다.

사당 완공 직후 송강 정철이 사당에 참배하였다. 송강은 이른바 신묘사화(1591, 선조 24년)로 강계에 귀양 갔고, 전란 중에 별세했기에 다시는 참배를 못 했을 것이다. 송강의 <회하서懷河西>라는 시詩도 사당 참배할 때 지은 것이 아닌가 추정한다.

사암思巖 서태수徐台壽(1520~?)가 춘추 석채 축문을 짓는다.

제봉霽峯 고경명高敬命(1533~1592)이 헌관으로서 목욕재계하며 하서집을 읽고 시를 짓는다.

중봉重峯 조헌趙憲(1544~1592)이 참배하며 송강 시에 대한 차운시를 짓는다.

석주石洲 권필權韠(1569~1612)이 참배하며 시를 짓는다.

1597년 정유재란 때 사당 건물이 소실되다.

<17세기>

1617년(광해군 9년) 5월에 서경西坰 유근柳根(1549~1627)이 참배하며 시를 짓는다. ‘규연사우첨여재巋然祠宇瞻如在’라는 구절을 보면 전란 후 사당이 복원되어 있었다고 추정된다.

1618년(광해군 10년) 봄에 반환당盤桓堂 홍천경洪千璟(1553~1632)이 참배하고 권석주와 유서경의 시에 대한 차운시를 짓는다.

1624년(인조 2년)에 추담秋潭 김우급金友伋(1574~1643)이 필암서원 중건 상량문과 소감 시를 짓는다.

1659년(효종 10년)에 필암서원 등 8개 서원에 사액이 윤허되다.

1662년(현종 3년)에 사액이 내려지다. 사제 후에 『필암서원茟巖書院』이라고 적은 어사 편액을 게시하다.

1668년(현종 9년)에 하서에게 이조판서 및 양관대제학이 증직되다.

1669년(현종 10년)에 하서에게 문정文靖이란 시호가 내려지다.

1671년(현종 12년)에 동춘당同春堂 송준길宋浚吉(1606~1672)이 필암서원 원장으로서 이건 고유문을 짓는다.

1672년(현종 13년)에 송암松巖 기정익奇挺翼(1627~1690)이 현재의 위치로 필암서원을 이건할 때 사당 상량문을 짓는다.

1672년(현종 13년)에 우암尤庵 송시열宋時烈(1607~1689)이 필암서원 이건한 뒤 하서를 봉안하는 봉안문과 축문 및 하서 신도비명을 짓는다.

1675년(숙종 원년) 가을에 자연당自然堂 김시서金時瑞(1652~1707)가 확연루廓然樓에 올라 오언절구 2수를 짓는다.

<18세기>

1710년(숙종 36년) 9월 청절당에 백록동서원학규白鹿洞書院學䂓, 주자발문, 하서오언고시 독백록동규를 새긴 현판 및 숙종 신미(1691, 숙종 17년) 비망기 전교 현판을 게시하다.

1752년(영조 28년)에 확연루를 중건(몇 년 전 소실)하면서 역천櫟泉 송명흠宋明欽(1705~1768, 송준길의 현손)이 상량문을 짓는다.

1760년(영조 36년)에 초천苕泉 김시찬金時燦(1700~1767)이 <확연루기>를 짓는다.

1775년(영조 51년)에 강수청을 설립하다. 전주 오목대에 사는 전 참판 목산木山 이기경李基敬(1713~1787)이 기문을 짓는다.

1786년(정조 10년)에 호남의 선비들이 양자징을 필암서원에 배향할 것을 청하여 윤허 받아 4월 추배하다.

1796년(정조 20년)에 왕이 “11월 6일에 문정공文正公 김인후金麟厚의 집에 어제사제문을 내려 치제致祭하고 이어 문묘종사 교서敎書를 내리며 필암서원의 위판位版도 고친 시호 문정文正으로 바꿔 쓰라”고 명하다.

<19세기>

1802년(순조 2년) 10월에 집강 김정휴가 입의를 지어 경장각 열쇠는 집강이 관장한다고 하였다.

1853년(철종 4년)에 수종재守宗齋 송달수宋達洙(1808~1858, 우암 8세손)가 필암서원 춘추향 때 사용할 고암 양자징 축문을 짓는다.

<20세기>

1905년(광무9년)에 필암서원 묘정비 비문을 연재 송병선이 짓는다.

1930년에 필암서원 계생비 글씨를 쓴 송재松齋 송일중宋日中(1632~1717) 이름을 추각하다.

1941년 7월에 사당을 중수하다. 화동華東 김한익金漢翼(1863~1944)이 중수기와 환안 축문을 짓는다.

1953년 8월에 산앙계를 창립하다.

1954년 청절당에서 춘추제향 후 강학을 시작하다.

1962년경에 경장각 정조 어필 편액 처마에 사렴紗簾-부시罘罳를 설치하다.

1964년 우동사 편액을 게시하다.

1970년 장서각을 건립하다.

1971년 장판각을 건립하다.

1975년 4월 23일 장성 필암서원이 대한민국 사적 제242호로 지정되다.

<21세기>

2008년에 유물전시관인 원진각元眞閣과 정자 삼연정三然亭을 준공하다.

2010년 원진각元眞閣 뒤편에 청소년・유림들의 한학교육 및 선비체험 교육, 공직자를 위한 청렴 교육 등 다목적 평생교육센터인 집성관集成舘을 준공하다.

2013년에 필암서원과 중국 후난성 소재 악록서원嶽麓書院이 교류협약을 체결하다.

2019년에 『한국의 서원』 9개서원(소수·남계·옥산·도산·필암·도동·병산·무성·돈암)이 유네스코 세계유산에 등재되다.

건물의 용도

확연루(정문누각)

서원에서 가장 먼저 보이는 건물은 서원의 정문이자 누각인 확연루廓然樓다. 2층 13평 규모인데, 위층은 유식遊息 공간이며 아래는 사람들이 출입하는 문루이다. 누각 형식의 외삼문이다. ‘확연’은 “거리낌 없이 탁 트여있다.”는 의미를 지닌 단어이다. 널리 모든 사물에 사사로운 마음이 없이 공평하다는 뜻을 지닌 확연대공廓然大公이란 말에서 따왔다. 성인聖人의 마음을 배우는 군자君子의 학문하는 태도를 이르는 말로 하서의 폭넓은 학문 세계를 상징하는 공간이다. 편액은 우암 송시열(1607~1689)의 글씨다.

청절당(강학공간)

확연루를 지나 제일 먼저 만나는 청절당淸節堂은 유생들의 강학 공간이다. 송시열이 쓴 하서 선생 신도비문 ‘청풍대절淸風大節’이라는 글귀에서 따왔으며, 편액은 동춘당 송준길이 썼다. 청렴결백한 절개를 지켜 벼슬길을 스스로 끊은 선생의 깨끗한 절개를 표상한다. 강회를 비롯해 서원의 모든 행사가 열리는 핵심공간이다. 특이하게도 다른 서원과 달리 강당 앞쪽이 서원 입구를 향하지 않고 반대편에 있는 사당인 우동사祐東祠를 바라보고 있다. 건물은 옛 진원현 객사에서 자재를 가져와 지었다고 전해진다. 임진왜란과 정유재란 직후 전란으로 큰 피해를 본 진원현을 장성현에 통합시켜 현이 없어졌기 때문에 객사 건물 잔해를 재활용한 듯하다. 전쟁의 와중에서 워낙 많은 양민이 학살돼 5천여 명의 현민 중 5백여 명만 남았다는 슬픈 이야기가 전해온다. 청절당 처마 밑의 필암서원 현판은 사액을 뜻하는 흰 바탕에 검은 글씨로 쓰여 있으며, 병계 윤병구의 글씨다. 필암서원이 다른 서원과 비교해서 특이한 점 한 가지는 청절당 기둥과 벽에 현판과 편액이 많이 게시되어 있다는 것이다. 그것도 시에 대한 현판, 곧 시판詩板이 많다. 세계유산 9개 서원 중 필암서원에 시판이 가장 많이 걸려있다고 한다.

강회를 비롯해 서원의 모든 행사가 열리는 핵심공간이다. 특이하게도 다른 서원과 달리 서원 입구 쪽 확연루를 향하지 않고 반대편 김인후 선생과 양자징 선생의 위패가 모셔진 사당인 우동사祐東祠를 바라보고 있다. 건물은 옛 진원현 객사에서 자재를 가져와 지었다고 전해진다. 임진왜란과 정유재란 직후 진원현은 장성현에 통합되어 없어졌기 때문에 객사의 건물 잔해를 재활용한 듯 하다. 전쟁의 와중에서 워낙 많은 양민이 학살돼 5천여 명의 현민 중 5백여 명만 남았다는 슬픈 이야기가 전해온다. 청절당 처마 밑의 필암서원 현판은 사액을 뜻하는 흰 바탕에 검은 글씨로 돼 있으며, 병계 윤병구의 글씨다. 필암서원이 다른 서원과 비교해서 특이한 점 한가지는 청절당 기둥과 벽에 현판과 편액이 많이 게시되어 있다는 것이다. 그것도 시에 대한 현판, 곧 시판詩板이 많다. 세계유산 9개 서원 중 필암서원에 시판이 가장 많이 걸려있다고 한다.

청절당에 걸린 현판에는 시를 새겨 게시한 현판인 시판詩板, 글을 새겨 게시한 문판文板, 시문을 같이 새겨 게시한 시문판詩文板, 공지사항을 새겨 게시한 공지판公知板, 건물명을 새겨 게시한 편액扁額 등이 있다. 청절당 정면에 필암서원 편액, 강당 안쪽에 청절당 편액과 원중집강기·강수재 강장기·집사분정기의 공지판, 서원의 기본인 백록동학규를 비롯하여 사제문, 숙종신미전교, 문묘종사교서, 문묘종사반교문, 고암선생추배시유림상언비답, 필암서원중수기(유사명단), 어제사제문 등의 문판이 걸려있다. 백록동서원학규白鹿洞書院學䂓 현판에는 하서의 ≪독백록동규讀白鹿洞規≫라는 오언고시가 부각되어 있으니 시문판이라고 하겠다.

청절당은 5칸으로 이루어졌다. 동서 양 끝 2칸은 방으로 되어있고 가운데 3칸은 대청이다. 필암서원에는 모두 12인의 11개 시판이 청절당에 게시되어 있다. 하서의 시를 붙여 새긴, 부각한 시문판까지 포함하면 모두 13인의 12개 시판이 걸려있다. 필암서원을 읊은 시가 수록된 것이 ≪필암서원지≫의 <청절당제영>이다.광주 출신 의병장이지만 과거 시험에 장원급제한 문인으로 처가 고향 장성 땅에 묻힌 고경명의 시판에는 다음과 같이 적혀있다.

하서집을 읽고 讀河西集

높도다 하서 선생이여,

하늘같이 높은 층계라서 오를 수 가히 없네.

선생이 이제 돌아가셨으니

선생의 도道도 묻히고 말았네.

보배로운 유고는 난초와 흰 눈을 펼쳐 놓은 듯

맑은 심성 목욕재계한 듯 깨끗하구려.

밝은 햇살에 비친 선생의 문장,

되풀이하여 세 번 읽어도 아쉬움만 남네.

진덕재(동재)와 숭의재(서재)

유생들이 기거하는 공간인 진덕재(동재)와 숭의재(서재)도 기본적으로는 북쪽의 우동사를 향하되 두 건물이 서로 맞보고 있다. 이는 사당에 모신 하서와 고암 두 인물을 향해 공손하게 예를 표하도록 한 건물 배치다. 사당 우동사가 의례적인 서원의 중심이 아니라 실질적인 존엄한 장소임을 깨닫도록 한 것이다. 우동사로 들어가는 내삼문 앞에는 계생비繫牲碑가 서 있다. 계생비란 제향할 때 제물로 쓸 가축을 매어 놓은 비석이다.

우동사

필암서원의 사당인 우동사는 정면 3칸, 측면 2칸 규모로 편액은 안규용이 주희의 글자를 모아 만들었다. 신도비명에 나와 있는 “하늘의 도움으로 동방에 하서가 종생하였다 天祐我東鍾生”는 구절에서 ‘우’와 ‘동’ 두 글자를 따왔다.

우동사祐東祠 북쪽 벽에는 김인후 선생, 동쪽 벽에는 양자징 선생의 위패가 각각 모셔져 있다.

경장각

필암서원에는 여느 서원과는 다른 건물이 하나 있다. 바로 경장각敬藏閣이다. 경장각이란 뜻은 “소중한 것을 공경스럽게 소장하는 건물”이란 뜻이며 이곳의 편액은 정조의 어필이다. 정조가 하서를 문묘에 종사하면서 내린 내탕금으로 지어졌다. 지붕 아래 네 모서리에는 용(3곳)과 봉황(1곳)이 조각되어 있다. 이곳에는 인종이 세자 시절 스승인 하서에게 내린 ‘묵죽도’ 목판이 보관돼 있다.

세자가 그린 묵죽도에 담긴 대나무와 하서가 지은 시에 담긴 곧은 성품과 강직함은 두 사람의 천품을 여실히 보여준다. 그림 속 바위가 대나무의 든든한 버팀목이 돼 준다는 내용으로 세자와 스승에 대한 존경과 신뢰의 증표로 인식되고 있다. 하서와 인종의 각별한 인연이 잘 드러나 있다.

기타

우동사의 동쪽 담 밖에는 《하서집》의 목판이 소장된 장판각, 노복들의 수장이 살았던 한장사汗掌舍, 필암서원 지기들이 거주하던 고직사가 있다. 현존하지 않은 건물로는 강수청과 차노사가 있었는데 강수청은 서원에 입학하기 전 단계의 학생들이 사용하던 기숙사였고, 차노사는 서원에 소속된 노비들이 거처하던 곳이었다.

필암서원의 부속건물 : 사진 왼쪽 위부터 시계방향으로 고직사庫直舍, 한장사, 汗掌舍(서원 노비 중 최고 책임자가 생활하던 곳), 전사청典祀廳, 정방淨房(지금의 화장실로 뒷간 또는 측간厠間이라고도 한다).

현대에 들어와 지은 건물로는 원진각(유물전시관), 집성관 등이 있다. 또 필암서원 앞 녹색광장에 삼연정三然亭과 부용지가 조성되어 있다. 삼연정은 산山, 수水, 인人의 세 가지 자연을 노래한 하서 선생의 ‘자연가’에서 따왔다고 한다. 순창 훈몽재에도 같은 이름의 정자가 있다.

한편 강당 남쪽 후면에도 연못이 있었던 것으로 파악되었는데 조헌이 지은 ‘청절당제영’에 ‘계정’이라는 시구가 나온다.